扼住新能源车的咽喉

source link: https://www.gelonghui.com/p/457515

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

百年汽车业,但凡能屹立到现在的造车巨头,无不没有两把刷子,比如自研自造的发动机和变速箱。

但到了新能源汽车时代,巨头们猛然发现,电动车根本不需要发动机和变速箱,更要命的是,新的刷子,不管硬件还是软件,好像都不在自己手里。

手里没两把刷子,心容易慌。做生意,一子错,满盘皆落索,难不成真的会成为诺基亚,被时代抛弃?

来源:微博

绝对不是,实际上传统车企们已经在电池领域发起了反攻。

不做电池,行吗?

汽车涉及到的学科非常多,但主线只有一条,就是动力学,从能源转化的角度理解,无非是各种能量转化为动能的过程。燃油车时代是化石能源转化为动能,电动车时代是电能转化为动能,未来还有可能是氢能转化为动能。

如今如火如荼的电动车,其中的核心零部件,就是电池,它不仅是汽车动力的最终来源,也是智能化系统运转的最终来源,占到整车成本的30-50%,未来即便成本下降,预计也会定格在25%左右,比发动机的成本占比(15%)要高出很多。

来源:证券时报网

一言以蔽之,一块电池,事关汽车跑不跑得动、跑不跑得远、智能化能不能启动的大事,它是新能源车核心的核心,重要性比发动机对于燃油车,有过之而无不及。

电池要是掌握在他人手里,就别扯什么产业链安全了,而且全球叫得上名的电池供应商,就那么几家,车厂哪来的议价能力?

记得当年新能源汽车火爆的时候,宁德时代门外排了长长拿货队伍,可人家宁德时代可以牛逼轰轰地说,拿电池要先交定金,还得等候排期,小车厂就忍了,一向高高在上的大车厂,哪里受得了这般对待,要是电池厂关键时刻再掉个链子什么的,那不等于给人扼住咽喉了?

以前,燃油车之所以花大力气也要做发动机,除了产业链安全、保留议价能力、成本控制外,还有一个重要原因,就是发动机代表着汽车的核心技术数据,这些数据要是外泄,那汽车厂就真的被扒光了。

到了电动车,电池就变成跟发动机一样拥有核心技术数据的零部件。所以,不把电池握在自己手里,大车厂的老板们根本睡不着觉。

想做,怎么做?

一家企业介入一个新领域,无非就两个办法,要么自己亲自落场做,要么去外面买现成的。

半个月前,大众在自己的 Power Day 上, 宣布将变成动力电池生产企业,布局遍布动力电池的研发和生产的全流程。

在电池研发上,大众在磷酸铁锂电池、三元锂电池和固态电池方面都做了布局;在装配技术上,大众提出了 CTC 技术(电芯直接集成到底盘);在后端,大众建立了动力电池回收系统。

更重要的是,大众将会在2030年前在欧洲建立6个年产能40GWh的动力电池工厂,届时年产能将会达到240GWh,完全可以自给自足。

和激进的自造相比,大众的外延投资上也一点不马虎。截止目前,大众已经投资动力电池供应商QuantumScape、QSV、Northvolt AB、Northvolt Zwei,以及中国排名第三的国轩高科。

值得一提的,是大热的固态电池研发公司QuantumScape,去年11月通过SPAC壳公司上市后,市值一路崛起,短短1个月,该股已飙涨13倍,达到477亿美元,大幅超出福特(350亿美元),比尔盖茨也投资了这个公司。

大众是内生外延两不误,把能做的都做了,很明显在向世人宣告,自己不仅不会受制于所谓的电池供应商,还要完全把电池握在自己手里,这是迄今为止在电池领域最激进的传统巨头。

而大众的激进,一是为自己,二是为德国,要知道,德国到现在还没看到什么像样的动力电池企业。

另一家传统巨头丰田,因为身处日本这个锂电池鼻祖,国内有像松下这样全球顶级的动力电池公司,布局电池的声调貌似没有大众高调,但实际上丰田也一点不低调。早在2018年,丰田便宣布将投资130亿美元,开发和制造动力电池。

2020年4月,丰田和松下成立合资电池公司—泰星能源,丰田持股51%,松下持股49%,松下将除北美特斯拉电池工厂外的日本兵库县、德岛县及中国大连等动力电池厂控制权移交给新公司,这意味着丰田控股了一家拥有5100人、4座工厂的顶级动力电池公司。

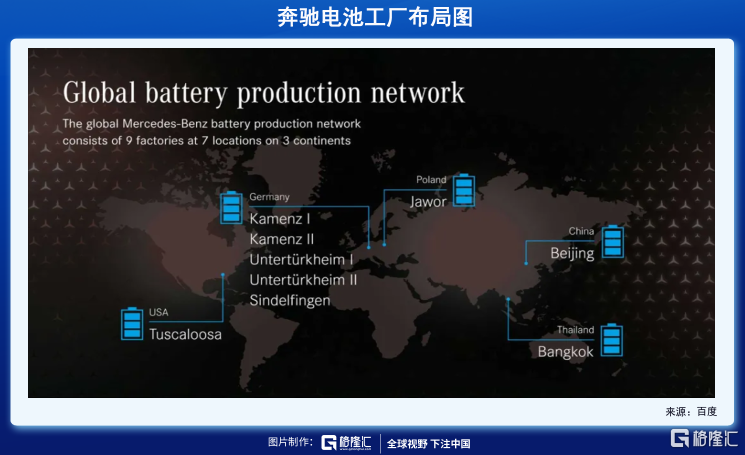

其他的汽车巨头,也陆续部署自己的电池工厂。奔驰在全球3大洲,7个基地部署了9座动力电池工厂,宝马则在全球三大洲 ,4个国家部署了4大生产基地。

玩得转吗?

尽管传统巨头拿出了All in电池的气势,但他们玩得转吗?

作为资本、技术和生产都密集的行业,要玩转动力电池,也需要在三块下功夫。

首先,资本对于传统巨头,那都不是事,最新的财报显示,大众和丰田手握约400亿美元现金,是宁德时代的4倍,比亚迪的20倍。

其次,技术,由于松下、LG化学、宁德时代、比亚迪这样的公司已经在动力电池领域深耕很久,取得了很多相关的技术专利,后来者要想赶上,技术专利是一个壁垒,但细看巨头们的研发布局,你会发现,虽然有涉及磷酸铁锂和三元电池,但他们的重心,显然已经押注到下一代电池技术,比如大众和丰田都很强调固态电池,丰田甚至在花大力气研究更远的氢燃料电池。

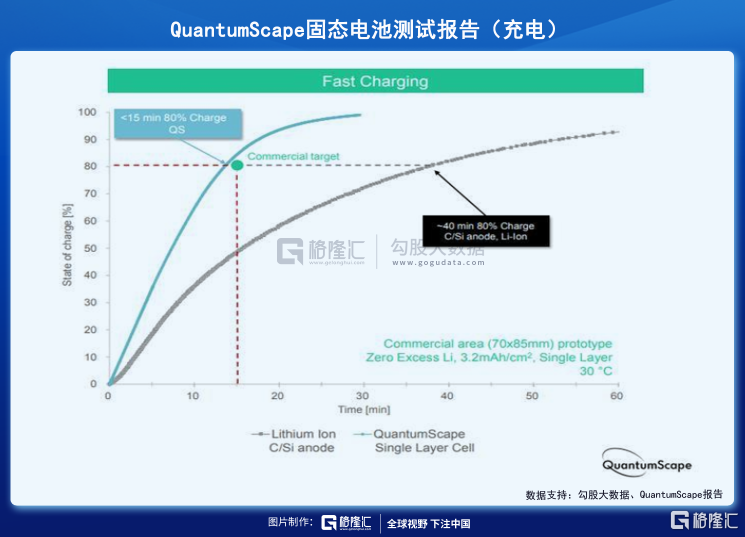

如大众重点押注的QuantumScape,已于去年年底公布其固态电池的测试结果,15分钟就能充电80%,比传统电池或其他固态电池路线的速度更快,在零下30摄氏度也能运行。固态电池的技术难点,包括充电时间、循环寿命、安全和运行温度,在QuantumScape的测试结果中都得到很好的解决。

该项成果受到了2019年诺贝尔化学奖得主Stan Whittingham的肯定,并指出如果QuantumScape成功量产,有可能颠覆现有的动力电池。

同期,丰田向外界展示他的固态电池技术,仅需15分钟便可从零电量充至满电,续航达到500公里,丰田在固态电池的专利储备超过1000件,在车企中排名第一,并计划在2025年实现量产。

相比之下,不管是宁德时代,还是比亚迪,亦或是LG化学,其固态电池还甚少传出什么突破性的进展。很明显,大众丰田们并没有过多地在现有动力电池上纠结,而是早已把目光投向未来,通过大力投资下一代电池技术,以实现弯道超车,更重要的是,这种布局正在收获成效。

最后,是生产,正如前文所述,丰田通过和松下合资,已经有自己的工厂,产能在全球都是数一数二,大众、奔驰、宝马,则是自己建厂,总产能可能未必跟得上头部供应商,但是实现产业链安全和自给自足,完全没有问题,至于说规模效应如何,成本能不能比供应商还低,就不是首要考虑的问题了,这种布局更像是战略性的,至少保证手中有粮,心中不慌,还可以在和供应商议价谈判时,保留了翻桌子的权力。

未来的格局,会是咋样?

从传统造车巨头布局电池的时间轴上看,要真正实现量产,特别是固态电池,基本是2025年之后的事了,而新能源车销量高增长才刚刚开始,而且会一直延续下去。

国务院去年发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,到2025年,我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。据此预测,2025年中国新能源车销量大概在500-600万辆,是现在2.5-3倍,CAGR20%-25%。

换句话说,像宁德时代这样的头部公司在未来3-5年,仍将享受赛道红利的释放,增长的确定性仍然很大,而且不用太担心传统造车巨头的冲击。

但是,2025年之后,竞争格局就可能有一个大变化,即使新能源车整体市场仍然在增长,但是分蛋糕的人多了,势必会对参与者起到稀释作用,进而影响厂商的市占率、排名、业务增速、客户结构、毛利率、净利润等等。

这种影响投射到资本市场,就是估值要下一个台阶,又或者说是修正。

过去两年,特斯拉掀起的新能源汽车风暴,席卷了全球资本市场,几乎所有的券商、机构,都极度地看好新能源车以及产业链,估值也是极度地乐观,传统造车在他们眼里,常常被比喻为“诺基亚”的翻版,股民就更不用说了,傻子才看估值,直接满仓干。

来源:百度

但是,传统巨头都已是百年老店,他们更像一只只灰犀牛,不来则已,一来,可能翻云覆雨。

现在,宁德时代的PE仍然超过170,市值7743亿,超过绝大多数的传统车企,要知道,电池始终是制造业,不管故事多美好,最终都需要均值回归制造业本来的模样,而这种回归,会在两股力量的作用下实现,一个是业绩的增长和兑现,另一个则是市场自身的修正力量。

未来电池行业会呈现什么样的格局?

简单地讲,就是传统巨头占比一片天,专业供应商也会占据一片天,因为双方都有优势,都有需求,实际上,传统巨头本身也是专业供应商的客户,也有很多的战略合作、共同研发项目,只是现在格局还说不上稳定,大家明面上合作,暗地里也在各自发力,最后会在未来的某个时点,将格局稳定下来。

结语

一个行业的发展,都会遵循孕育、生长、爆发、饱和和衰退的过程,资本市场则将这一个过程演绎得更加神奇,尤其是在爆发期,资本的疯狂足以把未来透支掉。

但是,盛宴总是要落幕,早早地透支未来,不过是“爽在当代”的事情而已。

未来还会不会有资本追捧电池?

答案是肯定的。

但同时,去年的急涨,很难再出现,除非再来一次大放水,裹挟各方势力去抬升估值,当潮水褪去,股票的上涨更多依靠公司自身的增长,依靠业绩的兑现,这将成为未来投资电池领域最需要重点关注的东西,也是股价上涨最根本、最持久的动力。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK