手机厂商们口中的「Vlog 神器」,是噱头还是事实?

source link: https://www.ifanr.com/1391778

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

近几年越来越多厂商喜欢用「Vlog 神器」来标榜自己的产品,尤其是手机厂商们,都在产品宣传页上标出大大的 Vlog 神器,在聊手机配不配叫 Vlog 神器之前,我们得了解一下 Vlog 是个啥?

何为 Vlog?

从名字可以看得出来,这其实是个合成词,Video + Log,翻译过来便是视频日志的意思,之所以叫 Vlog,是从 Blog 衍变而来,所以可以把 Vlog 理解成视频化的 Blog。

既然古早的 Blog 是观点自由的,个人化的,那么 Vlog 也不应受限于顶着个相机自拍这一种形式。

照这个定义,我回想了一下,在小时候看的一档叫「America’s Funniest Home Videos」的美国综艺节目中(港译叫笑笑小电影),所有搞笑家庭录像,都由观众投稿,从冗长的家庭录像中截取出最有趣的那部分,每一集节目,主持人都会放出近 10 段视频,其中贡献出最搞笑视频的家庭,便能得到现金大奖。

这档节目里播放出的家庭录像片段,便是我对 Vlog 最早的印象:生活化、有趣、个人出镜。

不过按照维基百科中的记录来看,公认的最早的一部 Vlog,是由一名叫 Adam Kontras 的美国网友在 2000 年 1 月 2 日发布在自己的博客上,这条名叫「Entry #1」的视频与后续发布的内容,都记录着这位老哥赴洛杉矶逐梦演艺圈的生活点滴。

Adam 在网络上记录着自己的生活,却无意间开启了一种视频形式的先河。

2000 年,美国东海岸的纽约市,有一位名叫 Casey Neistat 的年轻人也尝试着用 DV 相机记录自己在大城市闯荡的奋斗史,此时距离 YouTube 的诞生还有 5 年时间。

数年光景之后,YouTube 诞生的前一年,2004 年,被称为「Vlog 元年」,然而我们后来都知道,那只是一个开始,随着视频平台陆陆续续崛起,视频这种形式才从大荧幕走进了手机这种小屏幕中,如今人们在手机上看视频的时间,已经远远超过在电影院或是客厅电视上花的时间。

Vlog 诞生后经过了一段漫长的成长期,直至 Casey Neistat 把一部与兄弟合拍的纪录片卖给了 HBO,Vlog 这种视频形式终于走向了大众视野,用现在的话来说,便是「出圈」了。

当国外涌现了大批优秀的 Vlog 创作者后,国内也有人跃跃欲试。

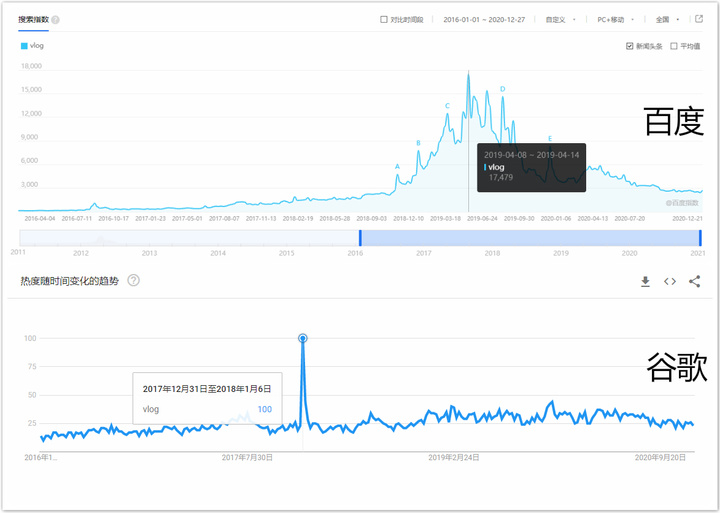

▲ 国内外 vlog 搜索热度出现的时间对比

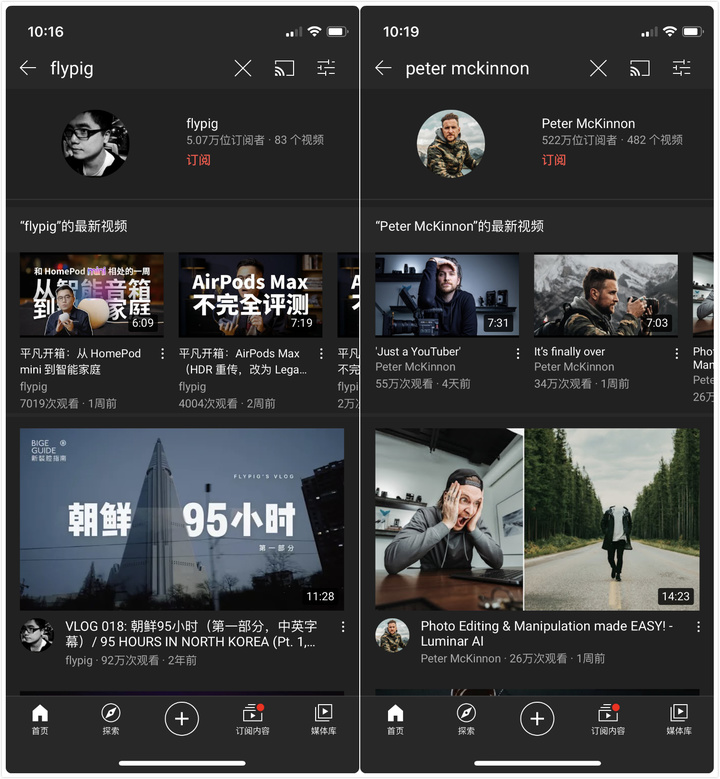

flypig、井越、王晓光等 Vlogger 追随着 Casey 的脚步,尝试着这种新的内容创作形式,他们就像是布道者,用精彩的镜头语言和有趣的画面讲述着自己生活中发生的故事,也让 Vlog 文化在国内生根发芽。

在他们的演绎下,观众或是被视频里的梗逗笑,或是被里面出现的某人某物某情触动引起共鸣,这就是 Vlog 与一般视频存在区别的地方,更接地气,更容易让人共情。

看过一段时间的 Vlog 后,我发现优秀的 Vlog 内容大概会有三大要素:创意、文案和技术力。

我最开始关注一名叫「极地手记」的 B 站 UP 主,就是因为我想学习如何拍 Vlog,他的每一期视频的片头都非常用心,自制道具作为故事板,带出这一期想要讲的故事主题,同样精于创意的还有大家熟知的「何同学」。

另一位长期关注的 UP 主「狂阿弥_」则擅长讲故事,每次看他视频,都惊叹于他的文字感染力,或者用弹幕常说的「满分作文」来形容更加合适。

还有不少以炫酷转场为亮点的 UP,我都把他们的视频看了一遍,发现他们都有一个共同点,无论是片头、文案、或是转场,这些创意都是为故事服务,而包装故事这个过程,很花时间。

如果不想花太多精力去包装故事,那所讲故事本身必须非常精彩,而且故事素材必须天天有。

这种类型的 Vlog 对创作者的日常生活提出了极高的要求,毕竟不是每个人过着像卡戴珊一般的生活,这一点足够劝退。flypig 的「朝鲜 95 小时」系列 Vlog 便是此类型视频的优秀范例。

我们喜欢看 Vlog,不就是想看看不一样的世界嘛,但真到自己亲自去拍,就是另一回事儿了。

放手去拍,别给自己设限

虽说何为 Vlog 仍然没有一个标准定义,但看到这,大家也应该对它有初步的印象了:个人化、生活化、故事化的类纪录片视频。

那么根据这几点特性,想入门学习拍摄 Vlog,需要准备几样东西:学习 Vlog 的创作思路和讲故事的能力(语言表达能力),学习如何让自己在镜头前不露怯(镜头感),和一台拍摄设备。

前两者几乎可以 0 成本获得,只要多看多练就行,而设备则是丰俭由人。

土豪们可以选择 BMPCC 6K、大法 A7R4 等单反/微单设备;不想太烧钱可以选择大疆 Pocket、Insta360 或 GoPro 的运动相机,抄起就能开拍;再者用你现在手里的手机也照样能拍。

越来越多手机厂商讲述着手机拍大片的故事,其中最出名的就是苹果了,陈可辛拍的「三分钟」(2018),贾樟柯所拍的「一个桶」(2019),西奥多·梅尔菲拍的「女儿」(2020)。

▲「三分钟」幕后花絮

甚至一些登上大荧幕的电影,譬如第 85 届奥斯卡最佳纪录长片「寻找小糖人」,就有部分镜头采用 iPhone 拍摄的。

当然也有人会反驳我说:「iPhone 是整部片中最便宜的拍摄工具,镜头、云台、灯光,哪个不比手机更贵,没有那些工具辅助的话,用 iPhone 拍电影就是天方夜谭,痴人说梦」。

我不反驳,因为你说得都对。

不过那是以拍出一部电影短片的标准去评判,自然需要多种道具、多人共同执行,才能得到导演心中最想要的视听效果。

面对一条 Vlog,高画质固然加分,然而故事性仍是 Vlog 所承载的各大要素中,最为重要的。

所以想要入门 Vlog,首先考虑的,应是学习 Vlog 的创作思路和讲故事的能力,让自己在镜头前不露怯。

当你学会如何讲故事后,也不再需要拘泥于设备了,手机、无人机、相机,甚至是笔记本的摄像头,都能为你所用。

手机,正是最方便的创作工具

那么,手机配得上 Vlog 神器的称号吗?虽说 Vlog 神器只是各大厂商在一个新兴用户需求推动下,生产的一个新卖点,归根到底还是在优化手机的拍摄体验。手机从提高像素、增加摄像头数量,到 AI 摄影、变身 Vlog 神器,背后是厂商们顺应用户需求而进行的创新。

加上 HDR、自动美颜、超广角、超强防抖等功能,手机确实越来越接近 Vlog 神器的称号。比起相机,虽然专业程度没有那么高,但其优势是轻、成本低、上手容易、后期时间少,符合大多数普通用户的需求。

▲ 前后摄同时拍摄

再配合各种移动端的剪辑 app:一闪、必剪、Videoleap、LumaFusion、剪映等等。快速出片是其优势。

我曾用 iPhone SE + OSMO 手机云台在西湖拍摄了近一小时的素材,之后仍是在 iPhone SE 上,配合一闪剪辑出片,从拍摄到出片就 1 天时间。最后把视频上传到 B 站,是我唯一用到电脑的时候。

这条上传自 2018 年的视频,至今仍会在节假日前后迎来一波播放「高峰」。

经过两年时间,手机的拍照性能更强了,后期软件的可玩性也更加丰富了,只用手机完成进行 Vlog 创作不再成问题。

所以如果你真心想学习拍摄 Vlog 的话,别再纠结该种何种设备了,拿起手机出门去创作吧。

题图来源:Unsplash

Recommend

-

77

77

安全验证 - 知乎系统监测到您的网络环境存在异常,为保证您的正常访问,请点击下方验证按钮进行验证。在您验证完成前,该提示将多次出现

-

34

34

日前,工信部向三大运营商及中国广电,发放了5G商用牌照。5G时代已经到来。 业内认为,5G技术将带来一个千亿美元的新市场。与此同时,链圈也迎来一片欢呼,“区块链+5G”概念再次火爆。 提升TPS性能、推动更多数据上链、...

-

33

33

燃财经(ID:rancaijing)原创,作者:孔明明,编辑:周昶帆,头图来源:IC photo 疫情之下,病毒肆虐,如何更安全地实现隔离,...

-

22

22

噱头还是救星:特斯拉引领汽车业呼吸机转产大潮?

-

8

8

Talk客:6GB大运存手机遍地走,是刚需还是噱头? by Xiao 2017/09/12

-

9

9

资本噱头还是未来趋势?“区块链+教育”国际扫描 中国教育科学研究院国际与比较教育研究所 2天前 原题《区块链+教育国际扫描:政策、举措与应用》区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、互联网之后...

-

10

10

观点 刚需还是噱头,热爱游戏的你真的需要一台游戏手机吗? 电科技袁创05-06 22:51 515 6.54亿玩家,一年贡献出2096亿元的产值,平均每个玩家每天...

-

9

9

区块链手机大盘点,创新还是噱头?

-

4

4

噱头拉满!游戏厂商抽奖送89平房子:5万元,去鹤岗挑逆水寒抽奖送的房子居然是真的近日,仙侠网游大作《逆水寒》官微发布抽奖信息,称只要转发微博,就直接送一套房子,房子位于黑龙江鹤岗市,奖品可折现5万元,而且还保证...

-

4

4

手机“联姻”卫星通信,是噱头还是刚需 ...

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK