上海交大研究员韩达:“编程”核酸,用核酸计算诊断癌症

source link: http://www.mittrchina.com/news/5967

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

上海交大研究员韩达:“编程”核酸,用核酸计算诊断癌症

核酸(DNA 和 RNA)是人体内调控细胞功能的重要载体,它们的运作和代谢影响着人体的健康,也会导致多种疾病的发生,人类的第一杀手癌症也位列其中。

早诊早治是癌症治疗环节中的重要一环,但针对恶性肿瘤的早期分子诊断的研究目前还处于发展瓶颈期,面临着低准确率、操作繁琐等挑战,因此,新一代肿瘤分子检测技术的开发迫在眉睫。

上海交通大学医学院分子医学研究院研究员韩达,主要从事生物分析化学与化学生物学研究。以核酸分子工程技术为手段,通过设计和建立核酸分子器件与分子电路,使其功能多样化和智能化,应用于解决细胞分析与疾病分子诊断等生物医学中的难点问题。他的一系列工作在过往得到了国内外同行的广泛关注,并首次实现了基于 DNA 分子计算的肿瘤早期诊断。

凭借首创性通过核酸分子工程技术创建功能化和智能化的核酸分子器件及系统,并将其应用于生物医学和细胞生物学研究中,韩达入选 《麻省理工科技评论》“35 岁以下科技创新 35 人” 2020 年中国区榜单。

图 | 《麻省理工科技评论》“35 岁以下科技创新 35 人”2020 年中国区榜单入选者韩达

给核酸写 “算法”

韩达选择把分子计算和生物工程结合,这源于他本人丰富的交叉学科学习、从业经历。

韩达曾在美国佛罗里达大学谭蔚泓院士课题组进行博士研究,聚焦在生物分析传感,博士毕业后他加入美国知名芯片巨鳄英特尔公司担任芯片研发工程师。回国独立开展科研后,韩达选择整合两段经历中所积累的器件设计和传感原理方面的经验,开展分子医学诊断的研究。

“传统的生物分析化学主要通过建立新的检测方法来实现对于不同物质含量、浓度的精准检测,但在疾病的分子诊断领域的应用仍存鸿沟。问题之一是疾病标志物的浓度高低不能简单的与疾病的诊断结果相关联,往往需要一些逻辑算法来做修正从而实现与疾病信息的准确关联。” 他说,因此,他希望把计算机多种信号综合运算、生物分析化学和生物医学结合起来,探索交叉学科融合后的癌症早筛解决方案。

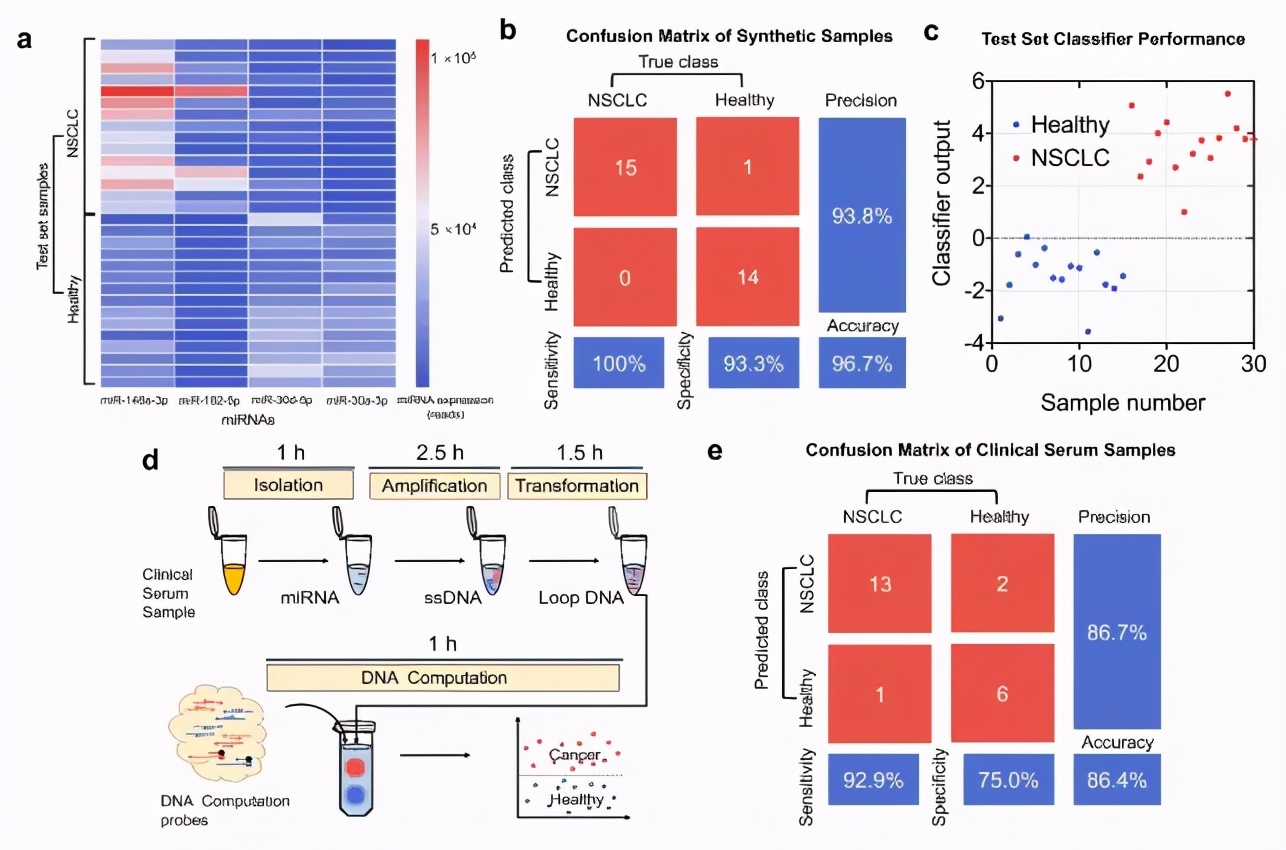

韩达主要构建了基于数据分类算法的 DNA 分子计算方法,首次实现了基于 DNA 分子计算的肿瘤早期诊断。在血液样本中不需要人工干预和复杂仪器的情况下快速给出肺癌诊断结果,快速、低成本、低误差以及不依赖传统诊断方法的人工数据分析要求等优势,为恶性肿瘤的无创分子诊断提供了一条崭新的途径。

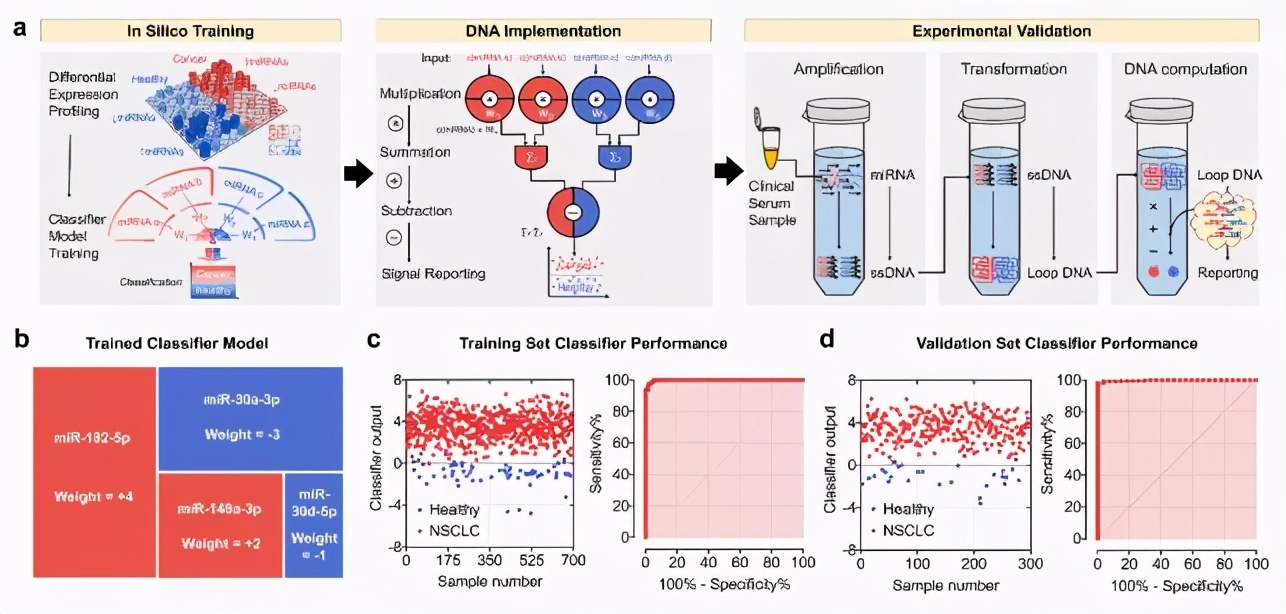

图 | 核酸编程的构建方法与数据验证(来源:韩达)

纵观目前以 “血液肿瘤特异性蛋白标志物” 为主要依据的常规分子诊断方案,韩达认为,单一标志物的准确率远远不够,需要利用多个标志物集合相关权重分析的方法进行分析。同时,针对蛋白类标志物的早期诊断往往面临着 “不够早” 的困境。

因此韩达选择血液中的多种微小核糖核酸(miRNA)作为靶标,以核酸之间发生的链式反应为基础,赋予探针分子完成原位运算和权重加成的能力,实现对多个靶标的综合逻辑分析。“给核酸编程、设计算法,让其对血液中的多个靶标物进行加减乘除的二进制运算法则,进而得到直接的检测结果。” 他说。

所谓的“核酸计算”把核酸设计成一个可以执行计算机功能的体系,实现对血液样本中靶标物的原位综合分析,直接报告结果,无需专业人员的数据分析与解读,可实现肿瘤的快速筛查,这将无疑节省病人寻医问诊期间的时间和精力,让人们有希望通过 “一滴血” 来快速判断罹患肿瘤的可能,为肿瘤诊断窗口的提前提供有力支撑。

图 | 基于核酸计算的肺癌分子诊断方法的流程与结果(来源:韩达)

科研工作者的使命感

不难看出,韩达非常善于在学科交叉处挖掘研究热点,把自己的专业优势融合到分子医学这一前沿研究领域。他认为,这源于他时刻对科学研究充满好奇心。

在他眼中,科研工作者最主要的任务是解决基础科学问题,这能为未来解决 “卡脖子” 技术问题打下基础。

“使命感” 也是他反复提到的一个词汇,他认为科研工作者需要起到榜样作用,沉下心来专注于本职工作。“科研工作者要去坐冷板凳,不要太过看重名利和地位,动脑、好奇、解决问题最重要。” 他说。

韩达说,全球体外诊断产品市场规模在 2019 年已达到 700 亿美元,并以每年 5%-10% 的速度继续增长。这源于人们对健康的不懈追求,也注定会推动健康事业的继续发展。未来,他希望自己开发的技术能充分发挥检测快速和准确等优势,成为新一代恶性肿瘤早期分子检测的主流技术。

研究未来的应用场景是医院和家庭。他希望将自己的分子无创诊断方法可以进一步做成试剂盒,可以在家庭、医院等场景实现无创的恶性肿瘤快速筛查和诊断,进一步将恶性肿瘤的诊断窗口前移,进而提高其治疗的成果率。

韩达说,下一个阶段的研究目标是扩大检测样本的数量,进一步验证该技术在大样本病人中的检测准确率,推动该方法的临床诊断应用。

谈及本次入选“35 岁以下科技创新 35 人” 榜单,韩达十分谦逊,他自嘲地表示自己和其他入选人相比仍有不足,入选榜单是因为 “幸运”。但他也想通过本次入选告诉那些对科学研究感兴趣的读者,无论是作为学生、科学家、工程师还是技术开发人员,只要对所追求的事物充满热情,就能发挥自己的优势,创造属于自己的无限可能。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK