莫迪,一个改革者寞落的背影

source link: https://www.gelonghui.com/p/434576

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

作者 | 路易十三五

12月13日,印度制造业之都班加罗尔,玻璃碎裂的刺耳声划破了日间的宁静。

愤怒的打工人,带着锤子、木棍和搬砖闯进了纬创的工厂里。

一场示威爆发了。

纬创是总部位于台湾地区的制造业公司,总市值31.4亿美元,解决了成百上千名印度工人的就业问题。

可如今,在工人的铁锤之下,工厂的玻璃墙支离破碎;刚从流水线上下来的苹果手机、天花板上吊下来的风扇和摄像头都不能幸免。

“这场工业暴力是对工人的野蛮剥削和一家制造最昂贵手机的公司创造的类似血汗工厂的条件的直接结果。”

全印度工会大会秘书长哈里格温痛斥道。

当地警方迅速出动,以迅雷不及掩耳盗铃之势逮捕了100多人,短暂的示威被“残酷镇压”。

风波已经平息,人们收拾干净还要继续上路。

只是这些年来,莫迪为“印度制造”声嘶力竭的呐喊,换来的却是这一地鸡毛,该是何等的寞落和无奈。

平民的总理,和“印度制造”的愿景

莫迪1950年出生于以工商阶级为主业的“吠舍”家庭,祖上三代经营着一间小杂货铺。

在仕途生涯向上攀爬的历程中,莫迪遍尝人间疾苦,逐渐成长为一个拥抱“印度版”改革开放的民族主义政客。

东北近邻中国通过招商引资、利用成本优势创造了“三十年奇迹”。如今中国经济转型、薪资提升、陷入贸易摩擦旋涡,一些跨国公司正将劳动密集型制造业迁往国外。

莫迪洞察到了产业转移的风口,他想复制“中国奇迹”,让印度成为下一个制造业中心。

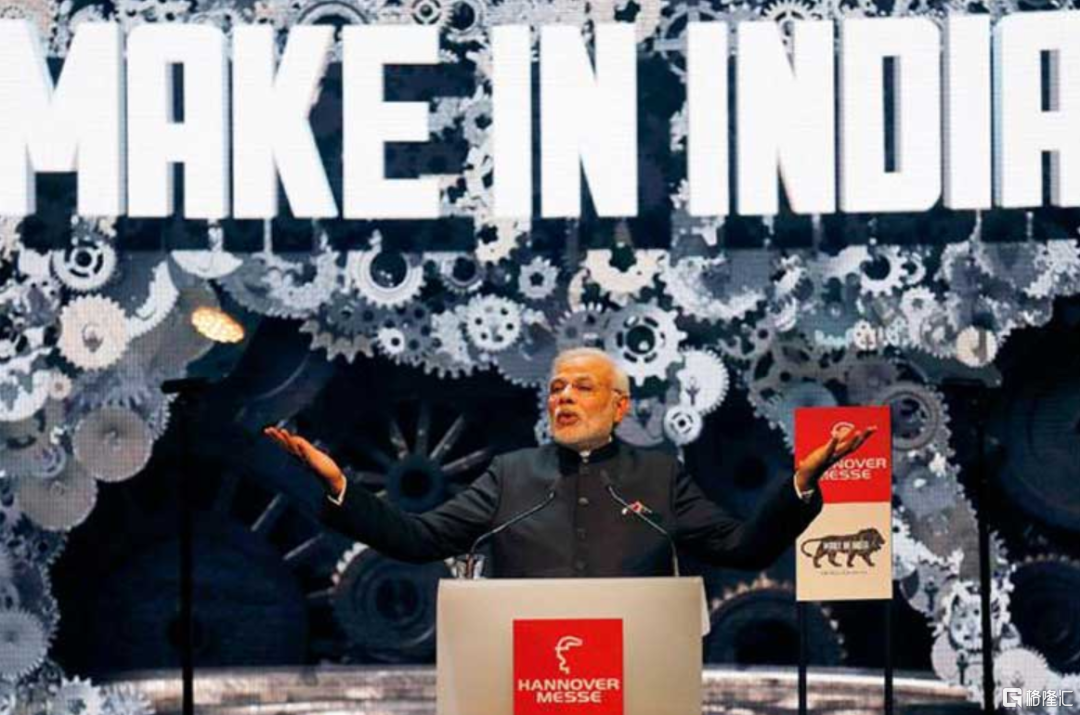

在2014年登上总理宝座后,莫迪立即提出了“印度制造”的口号,并在此后的6年间,不断呼吁全球跨国公司在印度设厂投产。

在他领导之下,印度PMI常年保持在50以上,工业发展和经济增长总体保持稳定。

智能手机代工,正是莫迪最骄傲的成就之一。

2020年4月,莫迪提出了“制造业激励计划(PLI)计划”,意图措施引进手机和电子零部件产业,实现向高端制造业的跨越。

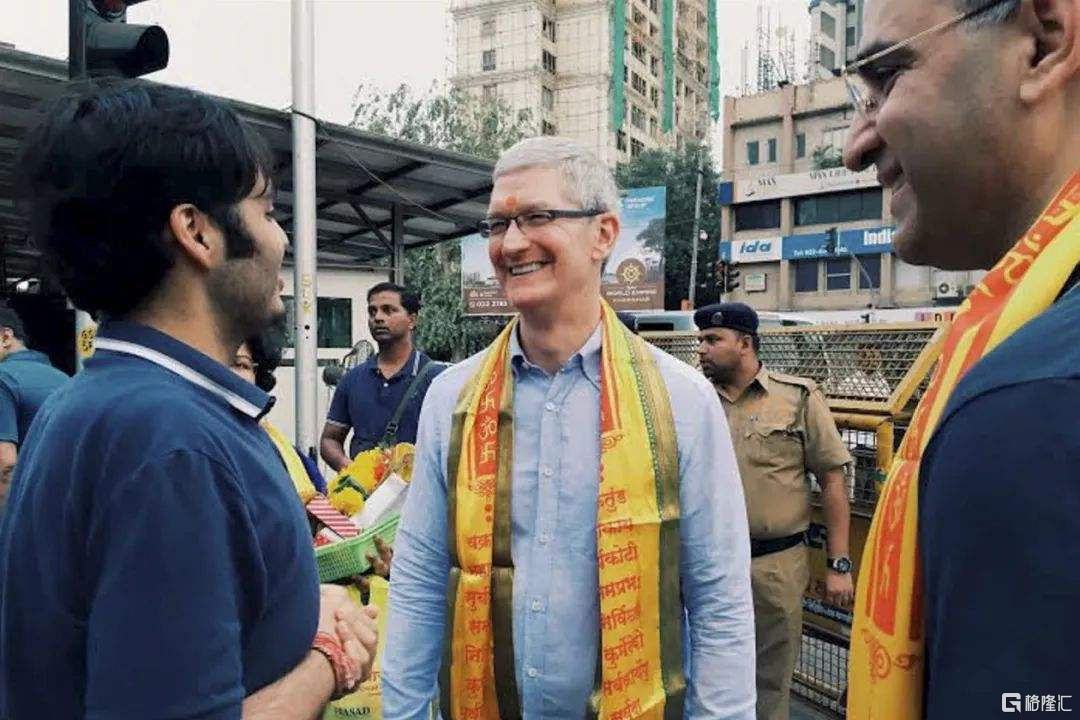

他还先后与苹果CEO库克和富士康董事长会面,以促成苹果产业链在印度落地。苹果则对莫迪的热情做出了积极回应。

苹果iPhone代工厂富士康和纬创,以及印度当地的手机制造商Karbonn、Lava和Dixon已经申请了高达410亿卢比的生产挂钩奖励。

富士康和纬创已经分别在印度南部的泰米尔纳德邦和卡纳塔克邦建立了工厂,这两个南部制造业大邦,还在争抢苹果产业链的另一家公司和硕。

要效仿中国成为一个全产业链的制造业大国,印度还有很长的路要走。

为此,莫迪已经在基础设施建设、农业改革、财政和货币政策上,均提出了大刀阔斧的改革计划。

莫迪的雄心,和坎坷的自主之路

然而这次的纬创工厂事件,给了莫迪一记响亮的耳光。

对于改革愿景,印度人民的态度是长期撕裂的。

从表面上看,工人打砸纬创工厂,是由于纬创拖欠民工血汗钱,背后却是莫迪政府和民意之间的分歧所致——他们并不在乎莫迪在远方许诺的“田野”,他们在乎的是眼前温饱的“苟且”。

2020年9月,印度议会通过了一揽子法案,允许农民将产品卖给自己选择的买家,而不是完全依赖“国家控制的市场”。

国家控制的市场,是60年代那场“回归农业”的举国运动的产物,目的是保护农民不受压榨。

改革遭到了印度农民阶级的反对,引发了“上亿人”的大罢工,成千上万的印度农民封锁了印度首都新德里,抗议莫迪的改革。

同样早在2016年11月,莫迪突然宣布,原来面值500元和1000元的纸币退出流通,不再是合法的货币。

表面上莫迪打着反腐的旗号,但实际上,莫迪的目的是要提高地下资金的缴税率,在中长期推动税收增加,提升经济运行的透明度,为印度引进制造业提供良好的金融环境。

可惜举措也导致数以万计的印度民众示威,甚至当街焚烧莫迪肖像。

然而对此莫迪哽咽说道:

“哪怕有人要放我把握活活烧死,也不会停止。”

莫迪对于承接本轮制造业转移的执着,从一而终。

他渴望带领印度经济的腾飞,在国际社会赢得权利和尊重,加入联合国常任理事国,恢复祖国昔日的荣光……

撕裂的印度,和失去的30年

回望过去,其实印度制造业发展也曾有高光时刻。

尼赫鲁治下的印度,在苏联和美国两位老大哥的帮助下,以重工业为发展战略核心,10年间工业生产增长近一倍。

当时尼赫鲁骄傲地宣称:“印度不能在世界上扮演二流角色,要么做一个有声有色的大国,要么就销声匿迹。”

可惜好景犹如昙花现,美到极致近凋零。

后来印度的经济发展速度急转直下,错过了20世纪80年代的全球化浪潮。究其原因,大约有两个主要的逻辑:经济发展绕弯路,以及一盘散沙的国家。

一、经济发展绕弯路。

20世纪70年代还没到来,印度激进的工业化,让这个人口大国的产业结构失衡,农业陷入停滞甚至倒退。

1965~1967年连续两年灾荒,加上1965年的印巴战争和美援的中断、1966年的那场败仗,让印度国内粮食恐慌、通货膨胀、外汇短缺、工业减产。

这时候印度政府才慌忙调转马头,埋头死磕农业和轻工业,一磕就是三十多年,原有的发展计划被打乱。

不过的是当时印度的经济状况还是比中国好得多。

1980年中国GDP1894亿美元,印度1837.99亿美元,双方势均力敌;中国有9.6亿人口,印度只有7亿人口,所以中国人均GDP只有印度的75%。

也正是在20世纪80年代,印度发展来到了真正的分水岭。

20世纪的80~90年代,是强人经济改革、“亚洲模式”的时代。在这个时代里,西有撒切尔,东有邓小平,南有李光耀,北有叶利钦,在遥远的太平洋彼岸还有个里根。

虽然这些强人政治家面临的改革环境不同,推崇的经济学流派不同,但他们都有一个显著共性——通过增加赤字和中央政府的干预(无论是采用宽松还是紧锁的财政政策),为市场赢得宽松的、全球化的发展空间。

中国的崛起也正是在这个时候。

莫迪想要复制的,也是这个时代的奇迹。

二、一盘散沙的国家。

另一个原因,是印度中央政府的小胳膊,难以对抗文化和体制的强大惯性。

印度是一个今天无论在社会阶层还是地缘格局上,都高度分裂的国家。直到今天,印度至少有500~600个民族,全国境内拥有上千种语言和方言,多种宗教并存。

历史上印度土著民族也建立过自己的统一帝国,但每一次都会被这些征服者打趴下。冲突的失败和种姓制度带来的民族融合的阻碍,让这个国家产生强大的离心力。

现代印度从英国人手中争取到国家独立的印度,号称全球最大“民主国家”。在政治体制的组织结构上,印度为了能够统一起来,向美国看齐推行的是联邦制。

但这种联邦制非常的松散。

各邦从元首到首脑到内阁,自成体系。例如,印度的邦实行垂直领导的纵向管理模式,从各下辖地区接受邦里直接领导,对邦里负责。

与此同时,印度的社会又向欧洲看齐,民间势力逐渐做大,工会、宗教团体和非政府组织在民间的影响力,在缺乏管束的大环境下,不断做大。

例如,工会就是一个强大的民间组织,而且往往又能够得到政府的有力背书。

在此前的劳动法之下,雇员数量超过100人的工厂若要大规模裁员,会面临工会的阻挠、工人罢工、大规模诉讼等等一系列棘手的难题,一旦败诉,诉讼期间的薪资也要照常支付。

这些势力不与中央唱反调就不错了,可见政府改革所遇地方阻力。

国家体制跟着美国走,社会福利跟着欧洲走,经济发展却想跟着中日韩走?

尾声:时代的主旋律,和莫迪的逆行

莫迪是个明眼人,他看清了产业转移的周期,看清了自己国家需要什么。莫迪也是个糊涂人,他没看到历史发展的大势。

这个时代的,全球已经站在了全球化的对立面、站在了莫迪的对立面。

随着2008年金融海啸的冲击,全球经济增长萎靡,宣告了本轮全球化告一段落。

此后的“占领华尔街”运动、特朗普的当选、TPP的功亏一篑、中美贸易战、英国的脱欧、民族主义和民粹主义的抬头,更进一步印证了去全球化趋势的存在。

大势就像股市,具有波动的周期性。

当左边的力量强大时,资本家就会收割人民的“韭菜”,提升资本的集中度,经济增长迅速,财富的蛋糕不断做大。

当右边的力量强大时,往往人们会看到一些危险的信号——阶层固化、社会分裂,公司倒闭,经济停滞,货币超发……人民揭竿而起收割资本家的“韭菜”。

然后是经济崩溃、社会动荡、全球化退潮。

不信的,可以去看看1928年的历史记录。轰轰烈烈的民粹主义和“占领华尔街”运动,仅仅是趋势的体现。

20世纪80年代,亚洲抓住了全球化的最后40年实现了经济的跨越式增长。

时也,命也,大势也。

印度当年就在全球化的时代,拒绝了全球化。如今莫迪又在去全球化的时代追逐全球化。雪上加霜的是,印度四分五裂的人民,还不接受莫迪改革描绘的愿景。

最后的结果是——莫迪的这场逆行,恐怕不会有结果。

Recommend

-

19

19

年轻动画导演想出头,还是远离宫崎骏为好

-

75

75

本文来自全天候科技,阅读更多请登陆www.awtmt.com或华尔街见闻APP。 作者 | 舒虹 编辑 | 安心 博鳌论坛的会场间隙,迅雷集团CEO、网心科技CEO陈磊与几位跨国公司的参会代表聊起区块链。来自韩国三星的一位嘉宾说,在...

-

31

31

这个时代并未失去它的精彩,只是失去了大众响应能力

-

23

23

他改变了港股。

-

9

9

编者按:本文来自微信公众号 “极点商业”(ID:jdsy2020) , 作者 | 刘珊珊, 编辑 | 杨铭 ,36氪经授权发布。 从目...

-

8

8

一只强壮背影的狗子,遭网友PS恶搞… … PS / 网红 / 表情...

-

5

5

闲人、暴君与改革者:雍正帝历史形象的演变 本文已发表于2019年02月15日《中国艺术报》。 说起清朝皇帝,当下给人印象最深的大概就是雍正帝胤禛了。这位皇帝的一生,伴随着太多给人印象深刻的历史故事:即位谜案,兄弟相争,诛...

-

4

4

和《背影》一样动人的微电影!这一次BOLON陪你好好看看“他” 作者:

-

3

3

一个时代的背影你不知道的重庆中苏大楼风波背后 - 地产 - 商界网 | 商界APP-专注于商人-企业以及商业思维 一个时代的背影你不知道的重庆中苏大楼风波背后 ...

-

3

3

颜值赛旗舰?三星A23/A14在印度发布 属实背影杀手 评论(4) ...

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK