共创感4.1——拨开迷雾论「消费」:第四消费时代和共享意识的崛起

source link: https://www.yunyingpai.com/extend/944735.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

共创感4.1——拨开迷雾论「消费」:第四消费时代和共享意识的崛起

消费时代和共享意识不仅是一种市场和经济趋势,也促进了人们对资源的优化利用,达成可持续发展的目标,同时也促进了人们对生活质量的追求和创造力的发挥。本文讲述相关内容,希望对你有帮助。

消费、消费者、消费社会,消费市场,消费趋势,消费升级/降级,消费主义,新消费等概念形形色色比比皆是,但你真的理解什么是「消费」吗?

为什么研究「共创感」需要研究「消费」呢?很简单,假如不了解「消费」,如何拨开新消费的种种迷雾看见本质,找到笃定的未来呢?

本文从微观入局,在六个层面讨论消费、消费特征及未来趋势。

- 「消费」是什么?鲍德里亚、凯文·凯利、三浦展和中国Z世代

- 三浦展的4个消费时代与消费价值观变迁

- 驱动第四消社会的核心:「共享意识」

- 日本第四消费社会和「共享意识」产生原因

- 重新认识中国的新消费——复刻和不同

- 中国后新消费时代的红利——共创和共享

今天,我们先看看 「消费」是什么和日本消费的进化与进击,下一节来重新认识中国的新消费。

一、「消费」是什么?——鲍德里亚、凯文·凯利、三浦展和中国Z世代

自从14世纪Consume一词出现在英语中以来,它的内涵一直在不断演变。

“Con”表示“全部”,“Sume”表示“拿走”。早期,人们主要消费产品是粮食,因此“consume”的意思是“用光”、“烧光”、“吃光”、“喝光”,后来延伸至摧毁、浪费、耗尽等负面含义。

18世纪开始,“consume”以中性姿态进入资产阶级政治经济学,但其负面意义并没有彻底消失。实际上表明了一种批判的立场,即对一个浪费的、奢侈的社会生活状况的观察和批判。

有了鲍德里亚,「消费」变得大不一样。

1、鲍德里亚的奠基——「消费」是一种符号属性

1970年,法国社会学家鲍德里亚(Jean Baudrillard)出版了《消费社会》(Consumer Society)一书,这是一部划时代的巨著。

鲍德里亚在书中指出:

- 消费社会的建立至少需要如下条件:商品生产达到相当规模,人们日常的消费能力、消费欲望和消费市场被充分地培育出来,并紧密地结合在一起。

- 这时的消费已经不仅是为了满足社会进行再生产的需要,或满足人们日常生活的需要,而是为了进一步满足人们的非生产性的消费欲望。

- 由于被消费物已经在实用功能的意义上全面满足了人的需求和欲望,整个资本主义的消费开始由物的有用性消费过渡到物的符号性消费,符号价值替代了使用价值。因此,消费不再是物质属性的消费,而是符号属性的消费。

- 在《物体系》中明确地指出:“要成为消费的对象,物品必须成为符号”。

以现代语言重新表达一下就是:

- 消费社会是一种以消费为中心的社会形态,其核心特征是消费成为了人类生活的主导和意义的基础。

- 在消费社会中,消费不仅仅是满足人们的生活需求,更是一种文化符号、身份标志和社交行为。

- 消费成为了人们获得社会认可和满足自我价值感的关键途径,同时也是经济增长和社会稳定的重要动力之一

1970的理论,多么有力量!

2、凯文·凯利的「消费」新认知——从「拥有」转向「参与」

未来学家凯文·凯利(Kevin Kelly)认为,科技和互联网的发展使得我们的消费习惯发生了巨大变化,消费正在从传统的「拥有」转向「参与」。

人们不再只是被动地接受商家提供的商品和服务,而是成为了创造者、共同创造者和参与者。他称这种现象为「共享经济」。

我们正在从一个静态的名词世界前往一个流动的动词世界。

在未来三十年,所有有形的产品,都会变成无形的“动词”。产品将会变成服务和流程。

就如,汽车会变成一种运输服务,一个不断更新的材料序列,对用户的使用、反馈、竞争、创新乃至穿戴做出快速的适应。无论这辆车是无人驾驶汽车,还是可以由你驾驶的私家车,这种运输服务生来具有灵活性,它可定制,可升级,可联网,而且可以带来新的便利。

鞋子同样不再会是成品,而会成为塑造我们双脚的无尽流程。即便是一次性的鞋子,都会成为服务,不再会是产品。

而在无形的数字领域中,没有任何静态的东西,也没有一成不变的事物。所有一切,都在成为其他。

——凯文·凯利《必然》

这些力量并非命运,而是轨迹。它们提供的并不是我们将去任何方的预测。它们只是告诉我们,在不远的将来,我们会向哪些方向前行,必然而然。

3、三浦展的新思考——「消费」是成就和无偿的愉悦

日本社会学家三浦展在《第四消费时代》关于消费有了新的思考。

三浦展认为和consume相近的单词,还有Consummate。这里“Com”表示 “全部”,“Sum”表示“合计”,作为动词 “Consummale”的意思是完成、实现、达成。

- 完全的、完美的、无可挑剔、精湛的。可以用来形容某个技能、艺术、行为或关系等方面的卓越表现或完美的结果

- 与性行为相关的,通常指经验丰富的、技艺娴熟的。例如:”He was a consummate lover”(他是一个技艺娴熟的情人)。

法语中的消费Consomation还包括“完成”、“成就”的意思。

另外,三浦展认为重点是Consummate的派生词 「Consumatory」,这是一个社会学的重要的概念,译为 「自给自足式的」,可以延展为勿需任何手段,就可以达到艺术方面带来的感动和“我的心看到彩虹时的雀跃”。

以此得到了一个全新的见解——「消费」这个词不仅“用光、消耗”;还包括“完成完美成就”;更强的推论则是,「消费」还具有“不需任何手段,其构成了一种无偿的愉悦”的意义。

最终,三浦展把自己的想法转化为清晰的理论体系——「第4消费时代」(后文详述)

4、有《启发》的解读——「消费」是一种意义消费

在《启发》中,罗振宇对「消费」和「消费主义」进行了一定延展。

学者许知远说,「我们现在这个社会其实不是物质匮乏,而是意义匮乏。绝大部分消费,其实是意义消费和身份消费」。

很多人买书不看,其实也是这个原因。比如关注到一本书,好喜欢这个书名,于是买了:拿到了,占有这个书名的意义感就满足了,对这本书的关注也就结束了。

因此,罗振宇类推出,占有本身,就是意义的实现,这可能是新消费时代的最大秘密。

以此继续联想,什么是消费主义?不是好吃懒做、奢侈浪费,而是用消费来解决意义缺失的问题。

比如,我买了一个苹果手机或者一个什么包就证明我怎样。这哪里是买东西?这是买一个意义;反过来也就证明,我没有能力自己去创造意义,我需要买一个现成的。这才叫消费主义。

同一件事,有人把它看做消费,有人把它做成了投资。

5、Z世代和α世代有不同追求——「消费」是一种生活主权

数字化、科技和思想的碰撞融合下,齐格蒙特·鲍曼「液态社会」和个体化时代到来。

液态社会提供了自由流动、互相牵连、随时松绑的基础;个体化是指个人从传统的集体式社会关系与结构中脱离,拥有完整的个人权利,能够自主决策和塑造自己的人生。

换句话说,你终于可以自己决定成为什么样的人,展开什么样的人生。

所以,这些新人类对「消费」有了不同的追求:从被动的消费者变为主动的人,从消费主权到生活主权的进化(以下引自《超感重码》)。

- 早先,形容Z世代理想生活是寻求掌控感,比如拥有更多的消费选择和参与权利,界定自己的生活节奏和人设,本质是一种消费主权。然而,这两年,新消费人群在整个营销链条中的重要性不断提高,对消费主权的要求正在升级,并扩展为对生活主权的要求。

- 「主权进化」并不是面对商业世界提供的产品服务,强调今天的年轻消费者见多识广,理性而精明,在消费链条的各个环节都能够深度参与的主权式消费,而是有能力反思与打破欲望塑造的机制,并通过自主掌握实现欲望的资源,从而获得真正的生活主权。

- 围绕「生活主权进化」,年轻人开始重置欲望,尝试形成自己的生活尺度。这包括带着反思去消费;不以没有钱为耻而去尝试如何好好生活;跳出商业欲望套路,建立自己的信任机制;重新扩展自己的身心资源;想办法让自己所有的资源都能找到机会运转,自在生活;重新发现乡村和小城市的生活价值等。

这也是为什么你能看到今天各种小乌托邦社群、自顾自足、野生老师、返乡创业、沙漠种树、全国躺平、Citywalk、多巴胺快乐等各种小兴趣爆发和“百鬼夜行”的底层原因。

更为重要的是,这些新人类审视「消费」的意义,不仅仅在于「拥有和获得」,还看重情绪满足、生活见证、自我建构等;他们更是积极地将「消费」作为介入社会各种议题的方式和力量,以实际行动为社会带来正面改变。

现在,你知道什么是「消费」吗?也许更糊涂,这就对了,因为你开始思考「消费」的本质和意义。

然而,无论「消费」指向「物的符号化」、「成就和愉悦」、「参与和共享」、「意义和身份」和「生活主权」,「消费」早已不是那个单纯的购买和使用,它拥有了前所未有的魅力和无限的想象力,也意味着更美好的未来。

二、三浦展的4个消费时代与消费价值观变迁

品牌猿认为,在诸多的社会消费研究中,想更通透的了解中国消费变革、趋势和可能的未来,只需要阅读三浦展10年前出版的《第4消费时代》:一方面可以在现象界阅尽中国50年的消费变化,另一方面能够从理性的角度不断挖掘消费变迁的底层逻辑。

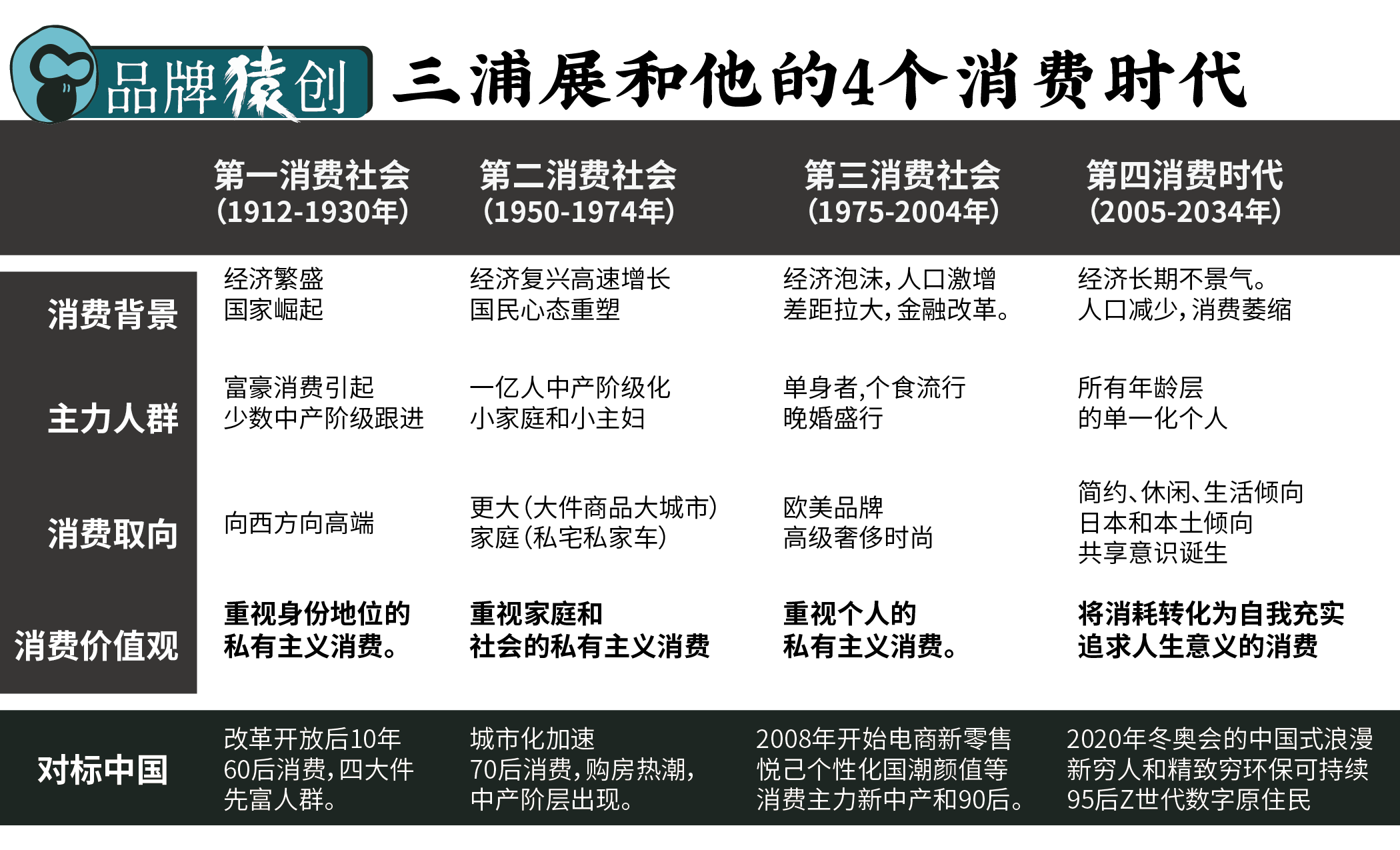

三浦展以时间、特征和态度等维度将日本产业革命后至今的消费划分为四个时代:

1、第一消费社会(1912-1930年)

消费背景:经济繁盛,国家崛起。

1913年宝冢剧团成立;1920年日本第一家车站百货公司开业;1923年资生堂连锁开业;三得利威士忌/老虎牌暖水瓶被摆上货架。

主力人群:由富豪消费引起,少数中产阶级。

消费取向:向西方向高端。

消费价值观:重视身份地位的私有主义消费。

对标中国:改革开放后10年,60后消费,四大件,先富人群。

2、第二消费社会(1950-1974年)

消费背景:经济复兴,高速增长,国民心态重塑。

1964年东京奥运会;1966年丰田花冠量产“私家车元年;1968年成为仅次于美国的经济强国;1970年大阪世博会。

主力人群:一亿人口的中产阶级化。小家庭和小主妇大量出现。

消费取向:更大消费(大就是好,大件商品,大城市倾向)和家庭消费(追求以私宅,私家车为象征的社会)。

消费价值观:重视家庭和社会的私有主义消费。

对标中国:城市化加速,70后消费,1998-2008年的购房热潮,中产阶层出现。

3、第三消费社会(1975-2004年)

消费背景:经济泡沫。人口激增,差距拉大,金融改革。

1974年7-11便利店;1979年索尼第一台磁带随身听。

主力人群:出生于经济腾飞期的单身者(自由职业者,个食流行(一人吃饭/方便面/速溶咖啡),晚婚盛行。

消费取向:欧美品牌,高级奢侈时尚。

- 从需要到想要:追求个性和表达,指向自我扩张的生活。

- 从物质消费转向服务消费的消费升级,家庭消费转向个人消费。

- 人们买的不再是生活的必需品,而变成了非必需品、让人感到开心的商品;人们愿意购买轻薄短小、颜值高的商品;希望与众不同,增加新的元素;能让人放松,更能具有个性化的操作空间。

消费价值观:重视个人的私有主义消费。

对标中国:2008年开始的电商新零售;悦己个性化国潮颜值等;消费主力新中产和90后。

4、第四消费时代(2005-2034年)

消费背景:经济长期不景气。人口减少,消费萎缩,住房问题凸显。

诞生了无印良品,优衣库,茑屋书店。

主力人群:所有年龄层的单一化个人。

消费取向:简约、休闲、生活倾向;日本和本土倾向;共享意识诞生。

- 从崇尚时尚、奢侈品,向往都市、经历过注重质量和舒适度,进而过渡到回归内心的满足感、平和的心态、地方的传统特色、田园生活,人与人之间的纽带上来。

- 人们依旧注重利益,只是不再盲目自私,而是认识到社会是集体,有更强的社会意识,在资源短缺的情况下,尽可能合理利用资源,实现利益最大化。

- 主张环境友好型的、温和的、简约的生活方式。

消费价值观:将消耗转化为自我充实的过程,追求人生意义的消费。

对标中国:2020年开始,冬奥会的中国式浪漫;新穷人和精致穷;内卷和躺平;挑战和焦虑,向往与行动,追求绿色环保可持续。核心人群:95后,Z世代,数字原住民。

“一言以蔽之,第四消费就是摆脱了物质上的丰富性。这提高了人们的非物质性意愿,希望彼此之间进行交流,形成新的社区连接(共享街区,社区新社群、故事商店等),也希望从完全私有变成共有和共同使用(共享),还体现了人民对生态型生活的向往。”——三浦展

仔细观察时,你会惊喜地发现,三浦展的四个消费时代完美地呼应了中国过去50年的发展,特别是近在眼前的两年(见下一章)。

三、驱动第四消费时代的核心:「共享意识」

三浦展认为,驱动第四消费时代的核心要素是——「共享意识」!

这一观点,事实上承接了之前鲍德里亚的「消费社会」和阿尔弗雷德「人生意义」,更与之后齐格蒙特·鲍曼「液态社会」和凯文·凯利的「共享经济」融为一体。

三个递进逻辑让你理解三浦展的「共享意识」。

1、什么是「共享意识」?

- 首先,共享意识,或者说利他主义的意识基础是拥有丰富的物质。只有消费过剩的社会中,每个人都有富余,人们才有可能把自己不用的东西拿出来供他人使用。

- 其次,共享意识并不等同于均一和均等。人和人应当相互尊重的个人主义,才是共享意识存在和扩散的大前提。

- 第三,共享的消费行为方式——是指多数人共同拥有或使用一个物品,选择租借而不是占有,或者循环、重复利用旧物。因此必然会从中产生环保主义,并且生活方式会趋向从整个生活中剔除多余部分的简约主义。

- 第四,过去人可以通过独占物质而获得满足感的提升,而持有比他更大、更贵重、更稀有的物品,能给人带来更强烈的满足感。

- 最后,共享意识并不否认私有和个性生活。反而是越来越多的人,因为有了私有和个性生活无法满足的愿望,从而求诸共享型的行为来获得满足。

综上,重视「共享」的社会,更强调人与人之间的关系,人和社会之间的关系,于是「社会意识」来了。

2、从个人意识到「社会意识」

- 过去,物质上的富有是通过对物质的私人占有来实现的;今天,人们对价值的判断,不再拘泥于单纯通过物质和服务的消费来获得满足,而是通过消费人和人之间的关系是否能够得以建立,通过购买商品来促进和人的交流,形成一个圈子。

- 人们的价值观和行为更倾向于将同他人建立联系这一行为本身当做一种快乐。人们开始关心如何构筑一个不依赖金钱的人际关系。也就是说,不是向他人展示或炫耀自己的独特之处,而是去寻找和他人的共通之处,并以此为媒介创造和他人的新的联系。

- 第三,消费社会之前的人类以“物”为焦点,是产品/环境/服务让人感到满意,感到快乐,付出的钱得到应有的价值。消费以“人”为焦点,重要的不是消费了什么,而是和什么人一起做了什么。

更简单的理解是,从「快乐」到「高兴」的变化。

例如,“昨天和朋友去了主题公园,好快乐”,和“昨天和朋友,去了主题公园真高兴”,对比发现,后者的焦点在朋友,这种能够相见的心情和彼此的关系程度,不是快乐能体会到的。

再比如,当下经济的消费行为,人们基本会把钱花在他们认为有意义的事情上。所以,只有他们遇到和以前不同事情,觉得“这样做会高兴”时才会舍得花钱。

今后,我们会越来越向往人与人,人与社会的连接!

图片来自互联网:北辰青年微信

3、从利己主义到「利他主义」

- 当那些优先最大限度地满足自我的精致利己主义,在「共享和社会意识」洗礼中不断被弱化,一种考虑他人的利他主义意识,或者说,是一种想要为自己,为他人、为社会做点什么的想法自然诞生。

- 于自己,将物品的消耗和再生作为表面目的,而实际上追求的是充实地度过时间,这也是消费的最终的、成熟的形态——一个将消耗转化为自我充实的过程。

- 于他人,重要的不是消费了「什么」,而是「和什么人」一起做了「什么」;「什么」也不「什么」,而是「有意义的什么」,在此过程中,人与人的连接自然温暖且互利。

- 于社区,拿出自己认为可以共享的东西供社区使用,由很多这样的人形成的街区社区圈层,这种新公共事业是另一种利他。比如周末开放自己的书房/花园/茶室社区的摊位区等等。

- 于社会,共享意识下,采取一物多用共用,旧物重复使用,重复利用等行为,自然会形成一种环保意识。汤姆·迪克森的《Rethink》,三浦展的「重组」,品牌猿认为的「重码」,底层都是回收再利用,一种环保行为。

- 另外,因为环保意识,会有一种消减多余部分,追求简约生活方式的扩展。由此追求传统文化,远离城市喧嚣,亲近自然的意识,又带来了回归地方意识的增强。

再进一步讲,「共享意识」下的利他主义还是一种「分散」的意识,这种地方意识和圈层意识必然会产生反集中,反集权意识,正好对应上凯文·凯利的观点——未来的路标:蜂群思维。

总而言之,消费终于从单纯的物质消费转向为更加注重情感体验和精神价值的消费,我们已经从个人幸福转向去私有的价值观,精神的幸福和社会的幸福。

4、第四消费时代之后呢?

三浦展认为「共享」、「利他」和「社会」三个特征将纵深进化,且企业和政府应承担更多责任:

- 把社会全体(包括生活形态、商务、城市建设等)改变为共享型社会。

- 培育地方独特的魅力来吸引更多的年轻人,使他们享受地方生活,在地方开展工作。

- 尝试从金钱人情,从经济原理到生活原理的转变。

- 推进社会实验的消费,逐步模糊生产厂家和消费者的界限。

- 通过公开“私”来创造“公”,促进共享环境共享新经济的的形成:新公共事业,社会便利店、社区流动公车,由市民创造百货街(集市),连接人与人的旅行等。

最后,三浦展总结,在未来「共享式、社会责任和社会实验」的消费,将成为世界消费的主流,人们互相提供需要的资源,个人利益最大化,社会责任最大化。

四、日本第四消费时代和「共享意识」产生原因

为了不使上述的结果流于纯粹而简单的逻辑理论层面,有必要剖析一下日本共享意识产生的原因。

除了「经济环境恶化」、「生育率下降」和「老龄化加速」导致的年轻人实现自我的通道封闭,日本第四消费时代的产生还有两个重要因素:「数字社会」和「消费反思」。

1. 信息化和数字化是共享意识不断扩大的基础

- 信息不同于物质,只有在被利用、传播和创造的过程中才有价值,如果仅仅独占或保藏信息而不利用,就失去了信息的意义和价值。

- 信息化让更多的人有了获取和共享信息的能力,使得信息不再是垄断性或局限性。通过互联网平台,人们可以随时随地获取和分享信息,共同构建和扩展信息库,这种信息的共享意识持续强化。

- 随着数字化的纵深,人们有了更加多元化和广泛的社交网络,人们参与到更加广泛的交流和分享中。在此过程中,人们除了获取和提供信息,建立新的社交关系,增强相互的信任和理解,这也促进了共享意识的不断扩大。

- 最后,信息化提供了更加多元和便捷的消费选择。人们可以随时随地获取商品和服务,实现更加个性和便捷的选择,这也促进了更加广泛和深厚的消费共识和共享意识。

结果是什么呢?更加注重知识和信息获取;更多强调了对知识和文化内涵等方面的关注;更强地传递和共建社会意识……。

2. 全民反思和引导消费

三浦展、山崎正和、柳宗悦、原宏之、山本理显、上野千鹤子、稻盛和夫、增田宗昭、田中信彦、山口周……,无论是学者,艺术家,音乐人;还是企业家,设计大师,品牌人开始反思那个时代的日本消费现状,他们以自己的专业和态度,拆解、引导和改变着消费。

- 消费最终的、成熟的形态,是一个将消耗商品转化为自我充实的过程。

- 人类最大的消费对象就是人生,所以最终消费可以说是人生的成就。因此,对于人类来说,最大的问题就是如何度过人生。

- 要想让“人生”和“死”有意义,人类即便摆脱不了新事物、信息相继出现的消费社会,可以选择与其保持一定的距离。进一步说,人们追求的是能够让人生和时间充实的消费,而不是消耗人生和时间的消费。

- 马拉松的人生中,“分享”与“付出”是成功要因。

众所周知当属原研哉和宫崎骏两位大神。

原研哉的力行——“在我们的头脑瞪大眼睛寻找创新的热度中冷却,回到正常的体温后,开始拥有能够好好地环顾身边事物的余暇的时代。”

- 关于「价值」——所要实现的,不是最低的价格,而是充实的低成本和最为聪明的低价格区间⋯⋯这也是我们的世界今后应该需要的价值观,且称之为「世界合理价值」。

- 关于「设计」——在这个时代中,设计的使命不再是激起人们购买自己不需要的物品的欲望,而是应当去提出一种「社会共同的伦理」。

- 关于「设计未来」——并非在于如何生产吸引人的产品,而是在于如何重新树立一种让人们能感受到物品吸引人之处的「生活」;这不是一个平面和产品设计的理论,更是一种社会设计的哲学——也就是,理想的设计,它的对象不是「物品」,而是「人与人之间的关系」。

宫崎骏在《千与千寻》明确指出——千寻闯入的异界其实就是现实的日本社会,其实我所描绘的油屋就是日本。

- 变成猪的父母——先享用后付款的消费观念,正是日本泡沫经济彻底走向迷失的根源。

- 汤婆婆——现实社会中追逐利益的企业家,出于社会上层,依然欲求不满,逐利忘本。

- 白龙——步入社会的年轻人,在职场规则和社会利益的驱使下,逐渐丧失了初心,为了升职加薪更高的位置,使用一些违背道德准则的手段。

正因为以上的引导,不同阶层的消费者们也在反思,甚至来得更实际一点:

- 消费真的能带来幸福吗?

- 通过消费彰显的个性,真的是我自己想要的吗?还是真正的自我吗?

- 终于又找到了吃天然食物的快乐。似乎也能带来轻松的感觉。

- 为什么不能松松垮垮为什么不能破衣烂衫?

日本的这种消费反思正从欧美式的优先考虑物质和时间轴的时代,转向东方式精神和空间轴的探索和拓展。

只要弄明白了原因,「共享意识」结果显而易见:它构成的第四消费时代的思想核心,没有更恰到的词可以加诸其上。

题外话,在三浦展们对日本消费反思时,中国的公知和专家们在做什么:朱门酒肉臭?语不惊人死不休?打鸡血or唱衰?鼓动消费?抄袭?骂街?八卦?直播?…….。

《十三邀》中罗翔说的很好「很多高傲的观点,跟老百姓基本常识相抵触。技术主义论证上没问题,但是抵触人内心的良知」。

作者:品牌猿,公众号:品牌猿创(ID:brand-yuan)

本文由@品牌猿创 授权发布于运营派,未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK