摇一摇开屏编年史:起源、进化和湮灭

source link: https://www.woshipm.com/operate/5709310.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

摇一摇开屏编年史:起源、进化和湮灭

#本文为人人都是产品经理《原创激励计划》出品。

当你无意间将手机轻轻晃动,它就像得到了许可一样,飞快地跳到了电商平台等第三方网站。原来摇一摇广告出来的时候,大家都在感叹创意的新颖,现在则避之不及。那么,摇一摇广告是怎么变成众矢之的的呢?本文作者对此进行了分析,一起来看看吧。

公元2022年双12当天,8时02分,点击一款APP,可恶的摇一摇开屏广告再次映入眼帘。大脑立刻触发一级警告、在0.5秒内就对手掌发出了防抖指令——快,真快!

但,只有更快——APP赶在手掌响应大脑的指令前,只用0.1秒就敏锐的捕捉到了手掌的轻微晃动,并挥舞着用户已授权的尚方宝剑,把我一路裹挟到了某电商网站……

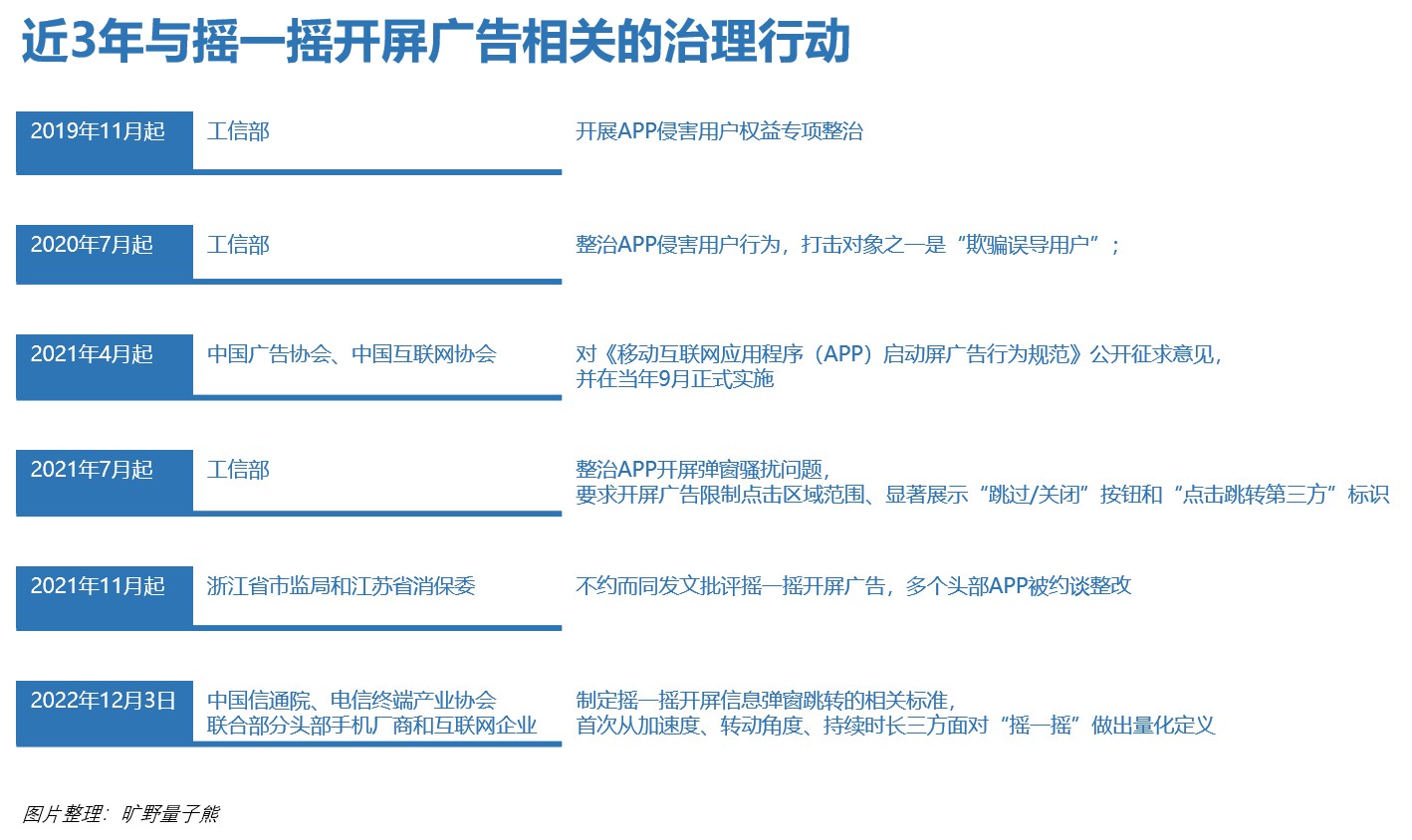

其实这可能是第一千零一次被裹挟了,但这一次却尤其让人气愤,因为这都快是2023年了——看看过去三年发生了什么:

这还只是政府、协会所做的工作,相信还有大量的企业、用户发起了投诉和举报,可是群策群力近3年,为什么仍然会第一千零一次遭遇摇一摇开屏广告?

摇一摇开屏广告可能早已有之,但从2021年下半年起开始泛滥成灾。

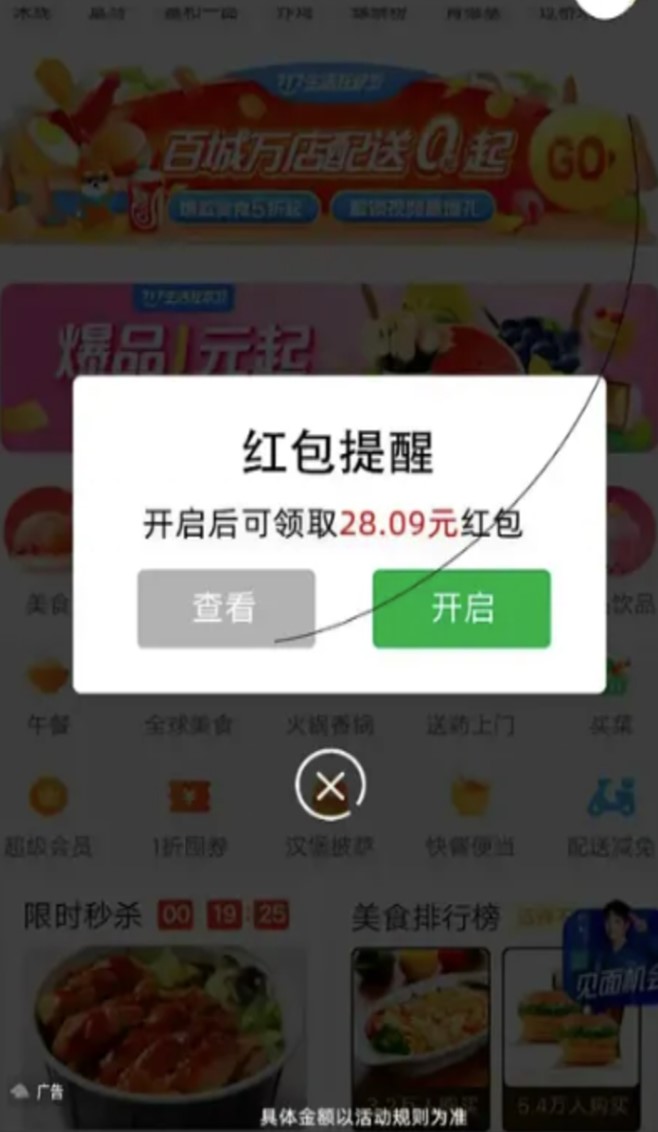

曾经,不少APP会把开屏广告设置成可全屏点击,目的是收获大量用户的无意误触进而获得广告费,更有甚者在开屏图片中画一条头发丝来诱导用户做出有意误触,这些损人利己的恶劣手法引发了大量用户投诉。

针对这种乱象,2021年7月起,工信部开始重拳整治APP开屏广告,联合第三方检测机构对APP运营企业强化落实限制点击区域、显著展示“跳过/关闭”按钮、显著展示“点击跳转第三方”标识等要求。

这使得大量获取误触的伎俩难以为继,不少APP开屏广告的CTR(点击率,Click Through Rate)大幅下降,广告费收入也因此断崖式下跌。

收入压力之下,广告联盟和APP开始找解决方案,方案之一是通过“互动点击”的新颖交互方式来提起用户对广告页面的参与兴趣,从而提高CTR。而“互动点击”的具体实现方式之一就是让用户摇一摇手机,此外还有扭一扭、滑一滑等多种方式。

这个思路本身无可厚非而且实属优秀创意——对比传统的点击,摇一摇这类互动点击确实更有趣味性和参与感。然而有一些经营者却动起了歪脑筋,发现可以通过不断调高摇一摇的敏感度来把用户无意的手抖也视同点击,部分广告联盟甚至给合作APP提供了可以无级调整摇一摇敏感度的广告设置选项,自此摇一摇开屏广告就一发不可收拾。

让这么多人深恶痛绝,摇一摇开屏广告究竟犯了什么罪过?

拆解一下的话,摇一摇开屏广告=摇一摇+开屏+广告;实际上,3个部分独立出现时都毫无不妥。

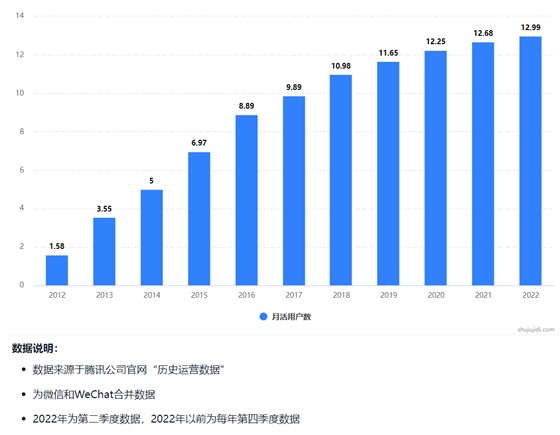

很难考证是哪个APP首先启用摇一摇功能的,不过互联网人都对微信的摇一摇记忆犹新——2011年,微信启用基于摇一摇的陌生人社交功能,这帮助微信加速了从0到1的用户积累,为日后成长为国民APP奠定了基础;2015年春节晚会上,微信推出的摇一摇抢红包功能获得海量参与,峰值时全国人民在一分钟内就贡献了8.1亿次的摇一摇,微信支付从此崛起。

微信在推广摇一摇的过程中,非但没有遭遇用户诟病,反而给用户带来了那个年代下的黑科技新鲜感,收获了海量拥趸。

图片来自于数据基地

对于开屏,同样难以溯源,不过确定的是在早期iPhone配置不高时,苹果公司也在APP的加载时间中添加了开屏画面,以便告诉用户“亲,我还活着,请耐心等待哦”——以这个场景和目的来看,并没有什么不妥,并且还帮助用户缓解了那个年代中特有的焦虑。

至于广告,那更是源远流长。广告最早可以追溯到数千年前的古希腊时代,其价值早已被人类历史所证明。

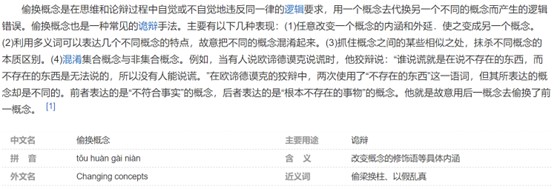

3个部分都是无辜的,但为什么合体后却被人人喊打?表层来说是摇一摇开屏广告把手抖当点击,深层来说则是:摇一摇开屏广告用“偷换概念”的欺骗性手法,对用户交互进行了“权力篡夺”。

先说“偷换概念”。

“偷换概念”是一个常见的逻辑学错误,可以简单理解成“故意把两个相似的事物视为相同”。相似和相同,一字之差但大相径庭,这就像谁也不敢把“雲碧”放心的当“雪碧”来喝一样。

图片来自于百度百科

微信摇一摇和摇一摇开屏,都被称为“摇一摇”,也都是借助手机内置的陀螺仪来感知用户有没有做出摇一摇的动作———这是两者的相似性,但微信对摇一摇在加速度、转动角度、操作时长等关键特征上的判断标准(专业提法是“阈值”)远高于摇一摇开屏,这就造成了“微信摇一摇是体力运动、摇一摇开屏只是风力运动”。

所以,两者相似、但完全不同,把两者混为一谈就是在偷换概念。

再说“权力篡夺”。

在手机内选择交互路径并获得预期中的交互结果,完全属于用户的权力。APP可以在用户行使权力过程中进行无干扰的展示、或者在得到用户允许后触发进一步动作,但曲解用户行权原意、干扰用户行权链路、甚至越俎代庖替用户行权,就属于对用户权力的粗暴篡夺了。

相比“偷换概念”,“权力篡夺”是摇一摇开屏最根源性的错误。

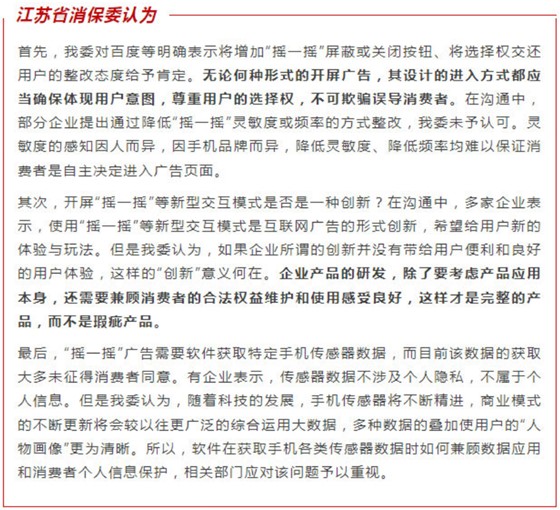

2021年江苏省消保委约谈了多家存在摇一摇开屏广告的APP,部分APP开发企业提出了诸如摇一摇是交互创新、调用的陀螺仪数据目前不属于用户隐私等观点。孤立来看的话,这些观点不无道理,但在“原罪”面前都不值一提。

图片来自于新浪

如果撇去原始出发点上的罪过、光看演进过程的话,摇一摇开屏广告竟然是一个两维进化后的产物。

第一维,是摇一摇开屏在C端,也就是用户这一端,完成了进化。

2006年末,一款名为“熊猫烧香”的电脑病毒席卷数百万台个人电脑,所到之处大规模破坏数据文件并引发宕机。

本世纪初,以3721为代表的浏览器插件大行其道,虽然一定程度上也能向用户提供一些实用功能比如中文实名上网,但捆绑安装软件、强制修改浏览器主页等流氓行为却远远盖过了给用户带去的价值。

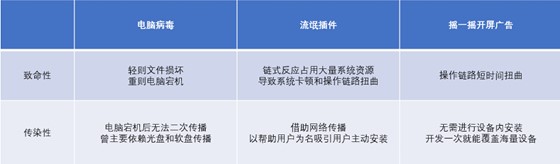

用一张表把电脑病毒、流氓插件和摇一摇开屏广告做个对比:

可见,从电脑病毒到流氓插件再到摇一摇开屏,致命性越来越低、但传染性越来越高,用对用户的温和换来了用户警惕性的下降和容忍度的上升,单纯从恶意软件的生存角度来说不失为一种进化。

但是,进化不会涤荡原罪。

电脑病毒、流氓插件、摇一摇开屏,无一例外都背负了篡夺用户交互权的原罪,只不过借以实现的手法不同——电脑病毒是野蛮的破门而入,流氓软件是挂羊头卖狗肉,摇一摇则是更具隐蔽性的偷换概念;但这不影响三者本质上是一丘之貉。

第二维,是摇一摇开屏在B端,也就是广告主这一端,也完成了进化。

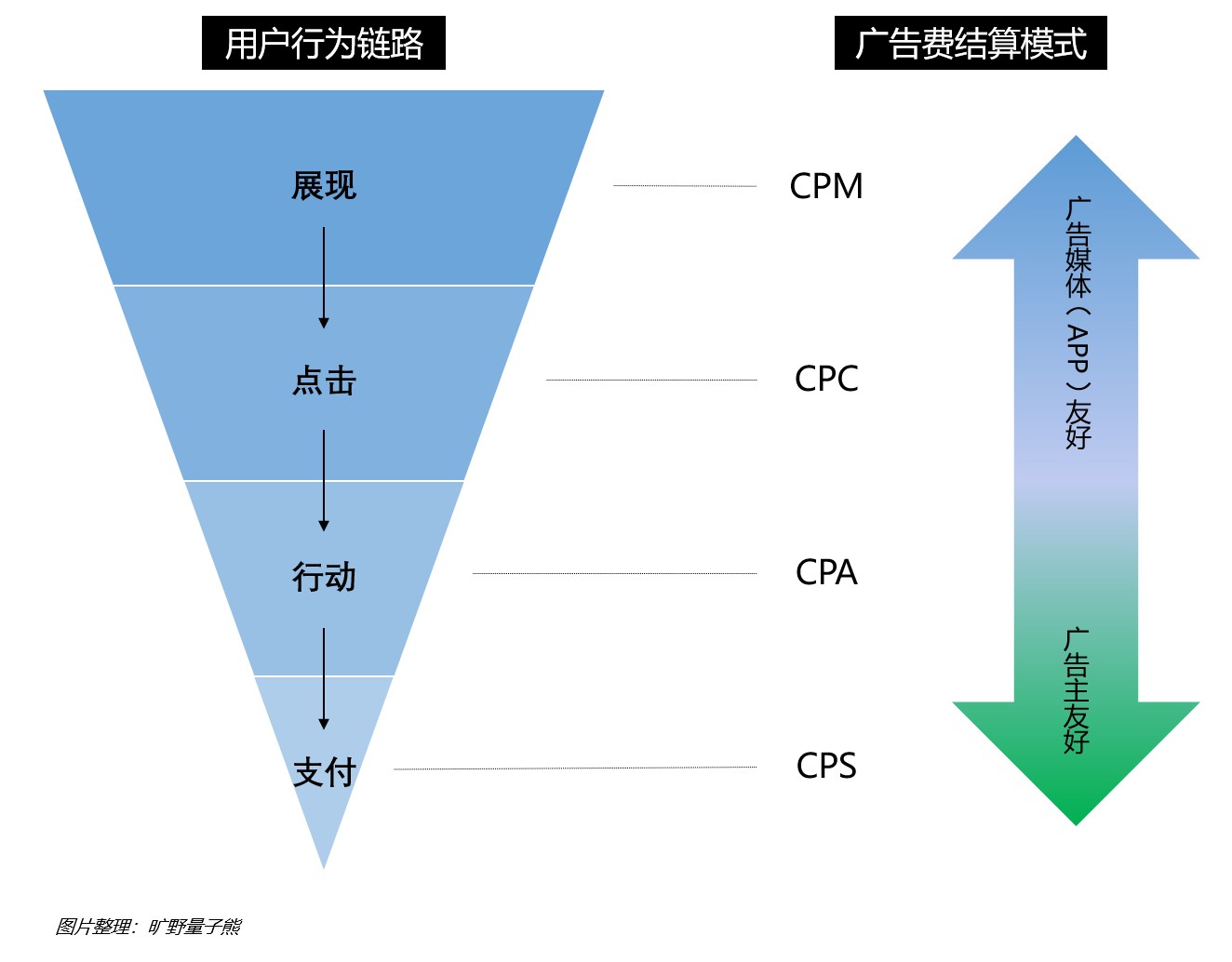

用户被广告触达后的完整链路,可以分解成展现(但用户未必浏览了)、点击(往往代表着浏览)、行动(如提交表单或下载APP等)、支付4步。每一步都能成为广告主向APP结算广告费的依据,按展现次数结算就是CPM(Cost Per Mille)、按点击次数结算就是CPC(Cost Per Click)、按行动次数结算就是CPA(Cost Per Action)、按支付金额结算就是CPS(Cost Per Sales)。

曾经,很多广告主是用CPM模式向APP结算广告费的,APP只要成功向用户展现了一次广告就可以获得一份广告费,至于广告是否打动了用户、用户有没有后续转化,这些不是APP要考虑的。

这种模式对APP很友好,但显然对广告主不利。一方面,所有广告主都希望花钱投放的广告不是止步于眼球效应,而是也能带来后续转化;另一方面,相比行动、支付这类数据,广告展现数据主要由APP方掌握、其他参与方比较难获取,但这又是APP向广告主收费的依据,这种既做运动员又做裁判员的站位很容易造成道德风险。

因此,现在不少广告主,尤其是对转化效果更为看重的电商类广告主,都升级了采买标准,要求按照CPC甚至CPA来结算广告费。换言之,APP为了获得广告费所需要做的工作,从漏斗图中的上方第一层,膨胀到了上方两层或者三层的加总。

站在广告行业发展的高度看,从CPM到CPC/CPA,是一种运营模式上的进化,有助于市场交易效率的提高和APP的优胜劣汰,也有助于预算有限的中小广告主的加入,但对APP来说却是“钱少事多难度高”,有些APP就打起了摇一摇开屏广告的主意。从这个角度说,摇一摇开屏算是广告费结算模式进化的副产物,但这种进化的副产物却是一种畸形。

当然,对头部APP来说,用这种作弊方式获得的增量广告收入属于蝇头小利,通过提高APP的用户打开频次和使用时长来获取更可持续而且规模更大的收入才是正事,因此头部APP基本上不会执迷于摇一摇开屏广告——在2021年工信部出手整治后,在绝大部分头部APP中已经难觅摇一摇开屏广告的踪影。

但是,对用户体量小、收入规模小、APP存活性高度不确定的尾部APP来说,这些增量广告收入实在难以割舍,目前这类尾部APP就是摇一摇开屏广告的重灾区。

不知大家有没有发现这些年已经基本不需要给电脑安装杀毒软件了,曾经红极一时的杀毒软件比如卡巴斯基、瑞星等好像正在离我们远去。

是因为病毒消失了吗?

不是,病毒还在。在国家互联网应急中心的网站上(https://www.cert.org.cn),我们可以看到密集更新的网络安全动态预警,这也佐证了病毒并没有消失。

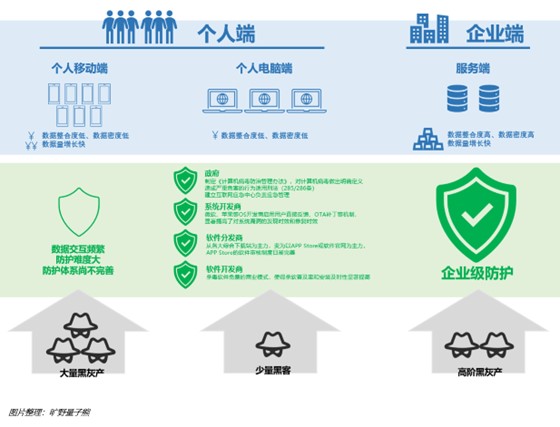

那为什么我们感知到的病毒变少了?可以用下面这张攻防图来理解。

从图里可以看到,在黑客看来,个人电脑端的多项防御措施使得开发成本和风险大增,同时攻击个人移动端和企业服务端的投入产出比却显著高过了个人电脑端。前者是堵、后者是疏,两相作用之下,个人电脑这个曾经的病毒重灾区幸运的变成了一方净土。

电脑病毒的湮灭史能给治理摇一摇开屏广告提供一些思路。

第一,要解决问题,得先定义问题。

摇一摇开屏广告能够堂而皇之的偷换概念,根源在于对互动交互形式缺乏权威化、可量化、强执行的行业定义。

所幸,行业已经意识到了这个问题,中国信通院和电信终端产业协会在本月初发布的摇一摇标准正是对准摇一摇的判定“阈值”出手的,虽然其权威性和执行力度尚待观察,但毕竟完成了行业标准的从0到1,有助于消除偷换概念的温床。

图片来自于中国信通院官网

第二,尝试又堵又疏,多管齐下。

任何黑灰色产业存在的根源都是“有利可图”,因此改变这些产业的投入产出比是治理的关键。加以强力堵截是必须的,但单纯靠堵截很容易陷入道高一尺魔高一丈的窘境,疏堵结合会更有利于改变局面。

在疏导方面,可以引导广告联盟和APP运营企业良性竞争,比如大力鼓励广告有效填充、人群精准定向、素材内容优化、广告位联动等能够兼顾用户体验和CTR的技术创新。

广告位联动的创新实践案例之一——腾讯称为“超级闪屏One Shot”的开屏转焦点图:

图片来自于腾讯广告公众号

第三,鼓励多方参与。

政府和协会拥有较强的权威性,但要单独对海量APP进行全年365天无死角监管必然心有余而力不足。

更好的方式是由政府和协会牵头,通过机制、标准和规则,来发挥APP Store的审核能力和对违规APP的流量清零能力、来打通用户举报通道并提供法理依据、来鼓励广告主共同抵制依靠偷换概念制造的虚假数据。

这样能够团结一切可以团结的力量形成对摇一摇开屏广告的无缝整治,有效应对摇一摇开屏在少量头部APP鲜见但在海量尾部APP频现、在平时鲜见但在购物节前后频现、在同一个APP的不同次开屏中打一枪换个地方等逃避治理的做法。

在印度尼西亚的苏拉威西岛等岛屿上有一种动物叫做鹿豚,鹿豚拥有所有哺乳动物中唯一的垂直向上生长的獠牙,看上去着实威风凛凛,但不幸的是,鹿豚的獠牙弯曲度过高,这造成如果鹿豚有幸活到高龄,过长的獠牙就会直直长向自己的脑门、直至戳死自己。

很多动物都有獠牙,獠牙是有效的自卫武器、能够显著提高动物个体的竞争优势,但来到鹿豚身上,却因为走歪而让鹿豚走向自毁。

摇一摇开屏广告,集合了基于陀螺仪的优秀技术、基于用户碎片时间的优秀运营思路和基于用户互动的优秀广告结算模式,乍看上去同样威风凛凛,本可以探索更长效、更健康的运营方式,却背负了偷换概念和篡夺用户交互权力的原罪,这终将跟鹿豚一样,让自己成为自己的天敌而走向自毁。

本文由 @旷野量子熊 原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

本文为人人都是产品经理《原创激励计划》出品。

题图来自Unsplash,基于CC0协议。

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

</div

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK