再谈降本增效:降本有可能,增效不确定 - 运维 - dbaplus社群:围绕Data、Blockchain...

source link: https://dbaplus.cn/news-134-5208-1.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

再谈降本增效:降本有可能,增效不确定

降本手段一招鲜,增效方法吃遍天。

互联网行业里,降本策略千奇百怪,手段却出奇一致;增效方法五花八门,手段更是花里胡哨。

对于企业来说,商业的基本形式,就是围绕供需产生的利益关系。

很多决策的执行,都是基于利益最大化考虑的。

什么是利益最大化?

更低的成本、更高的效率、更优的质量、更好的结果,没有最的说法,只有更的追求。

好听的讲,叫降本增效;不好听的讲,叫唯利是图。

企业对于降本增效的追求,感性上说底线没有,理性上说逻辑严密。

一、降本

先来聊一聊:降本,最直接有效的手段:裁员。

不论是营收压力,还是业务瓶颈,都首选裁员来缓解困境。

人力资源的成本降低,保障公司运营的可持续,在策略上极具确定性,只是手段比较魔幻。

最近几年,某某厂裁员的热搜常有,网上吐槽的小作文也接二连三。

更离谱的是,裁员之后的降薪动作。

虽然,月薪直接打折的操作不多见,但是,奖金上的闷棍却一通神操作,要么被打折,要么被打水漂。

为啥不是降薪,而是裁员?

降薪影响整体的氛围。如果操作不当,很大概率会先把有能力的人打包送走。

裁员影响范围相对较低,而且针对性明显,把混不动的人送走,倾向于做人做事都有问题的。

最骚包的是,裁员之后再招聘新人:

被裁的人还没签字,接替的面试者已到会议室。

越防线暴击,半点武德都不讲。

新人入职之后还可以给团队一些压力,保持一定卷的氛围,对公司而言何乐而不为?

裁员这件事,对于普通选手来说,总有很多感性上不能接受的理由,但是都无法替代理性层面上的客观逻辑。

职场上,清醒很重要。

面对当下的互联网行业,裁员风波中,具备留下的能力,也有选择走的实力,才算稳妥。

二、增效

相对于降本这个潜藏在暗线的策略,增效则是明面上常说的话题。

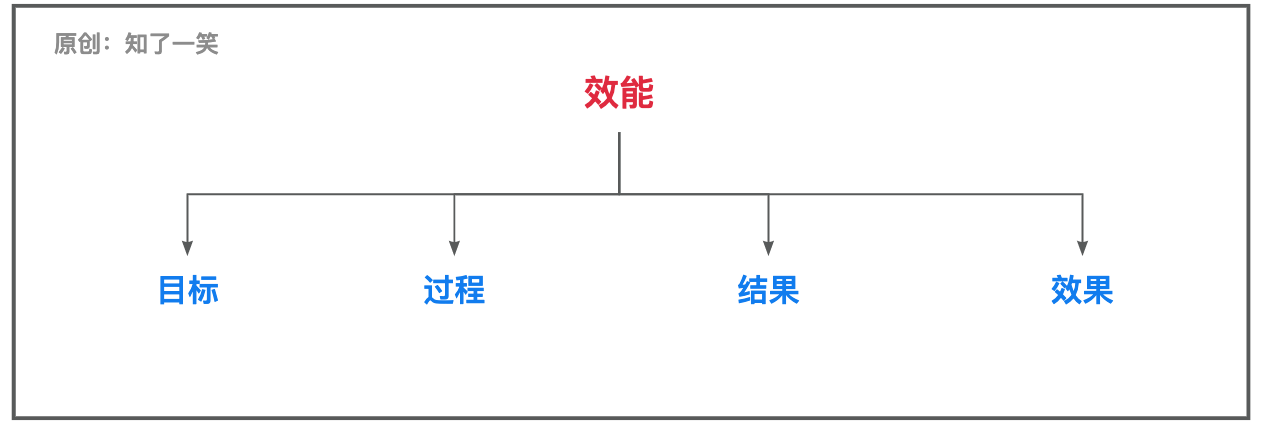

这里的效是指常说的效能,既有效率,也有效果。

效能的概念比较抽象,可以将其放在具体的实践中去理解,基于常规的事务执行流程即可。

无论是公司顶层的战略规划,还是项目层面的管理策略,又或是团队或者个人层面的具体事务推进。

在效能方面,都需要对齐的几个节点,目标和过程的正确,结果和产生的效果反馈,即效能;

所以,效能围绕工作各个环节,比如:规划、决策、项目、业务、技术等。

效能的实践,是一个长期的过程。

对于效能的衡量也没有绝对标准,从实践中看,需要客观的相对标准;

在环境的不同时期,不同事务中,应对的策略也各不相同,效能的追求自然也要审时度势;

在企业中,不同层级的角色,看待事务角度不同,流程也有差异。

下面围绕研发这个视角,从事务推进的各个关键环节,来分析效能方面的问题。

1、数字化转型战略

互联网企业,围绕数字化体系的转型,是近些年的热门话题。

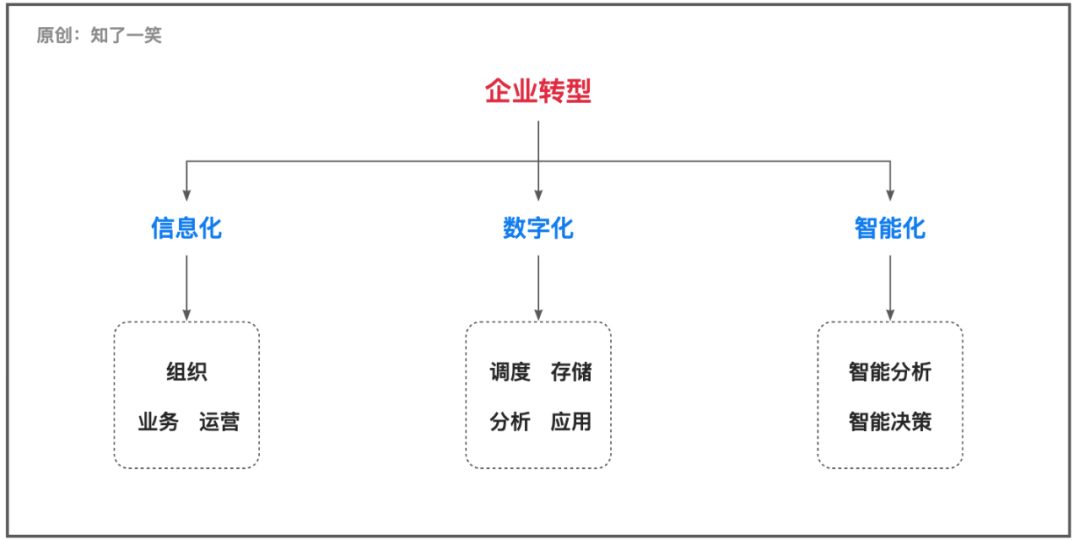

完整的路径:信息化,数字化,智能化。

此前,在数据服务公司待过两年,对数字化的应用和业务赋能有过一些实践经验。

从个人的实践来看,信息化可以简单的理解为:组织、运营、业务流程的线上数据化过程;

数字化可以简单的理解为:基于数据的统筹分析,再反向驱动组织、运营、业务的能力体系;

智能化可以简单的理解为:基于信息化和数字化之上,更加智能的分析、决策能力。

随着数字化概念的普及和推广,大部分企业理解数字化的重要,但是企业的数字化转型之路,实践的过程是曲折和漫长的。

对于转型来说,不同的企业有不同的业务和特点,并没有一套相对完整的标准来衡量成功与否。

从一个比较理想的状态来描述:实现全流程全场景的数字化管理。

在发展的过程中,通过对数据层面的客观分析,快速发现问题,支撑决策的制定和执行。

2、组织决策层面

站在企业层面来看,也许能接受短暂时间内走的慢,但是不太能接受方向上的错误。

走的慢,只意味付出的回报可能迟到;方向错误,则意味付出没有回报。

很显然,对于互联网这个行业,大部分的中小型公司,并没有试错的资本和时间,错过可能就是结束。

所以,组织在做决策时,需要进行统筹分析和规划,极力追求目标的正确性和方向的准确性。

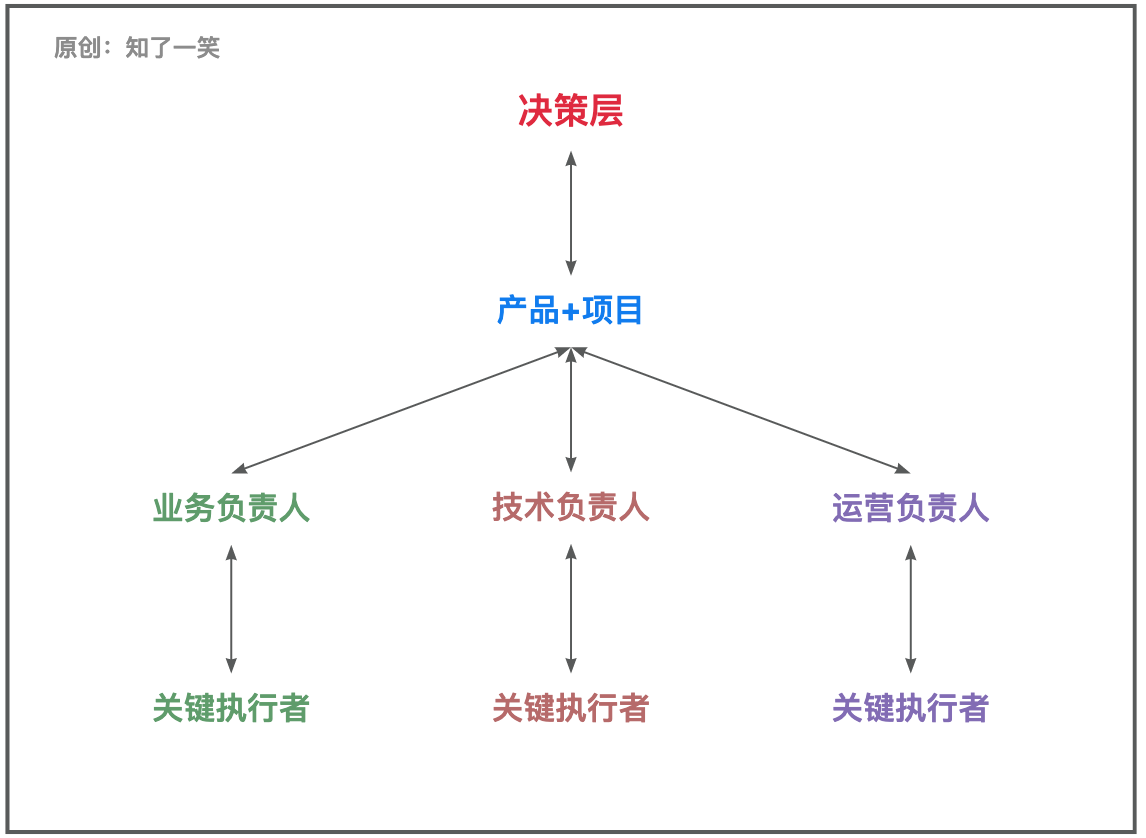

以研发过程中重大版本为例,来分析决策的流程:

组织针对事务的决策会议,通常控制在三次,目的就是对齐事务核心人员的认知。

决策正确与否的关键在于关键信息是否充分的表达和分析,从而形成影响决策的核心因素;

个人所在的企业中,对于那些以月或者季度为周期的重大业务版本,在进行决策会议的前三天,就会下发相关的材料文档。

所有参与的人员会议上都必须表达对事务的看法,执行时可能出现的问题,由项目经理进行统筹,然后各个团队分析问题,给出解决的方案和成本。

最终,完成对事务的各个维度统筹或取舍,形成预期规划,转入立项执行阶段。

在决策时,如果信息不全面不充分,无法形成广度和深度的综合分析,就很容易产生错误的预期规划,后续的执行和结果自然也会出现偏差。

3、项目执行层面

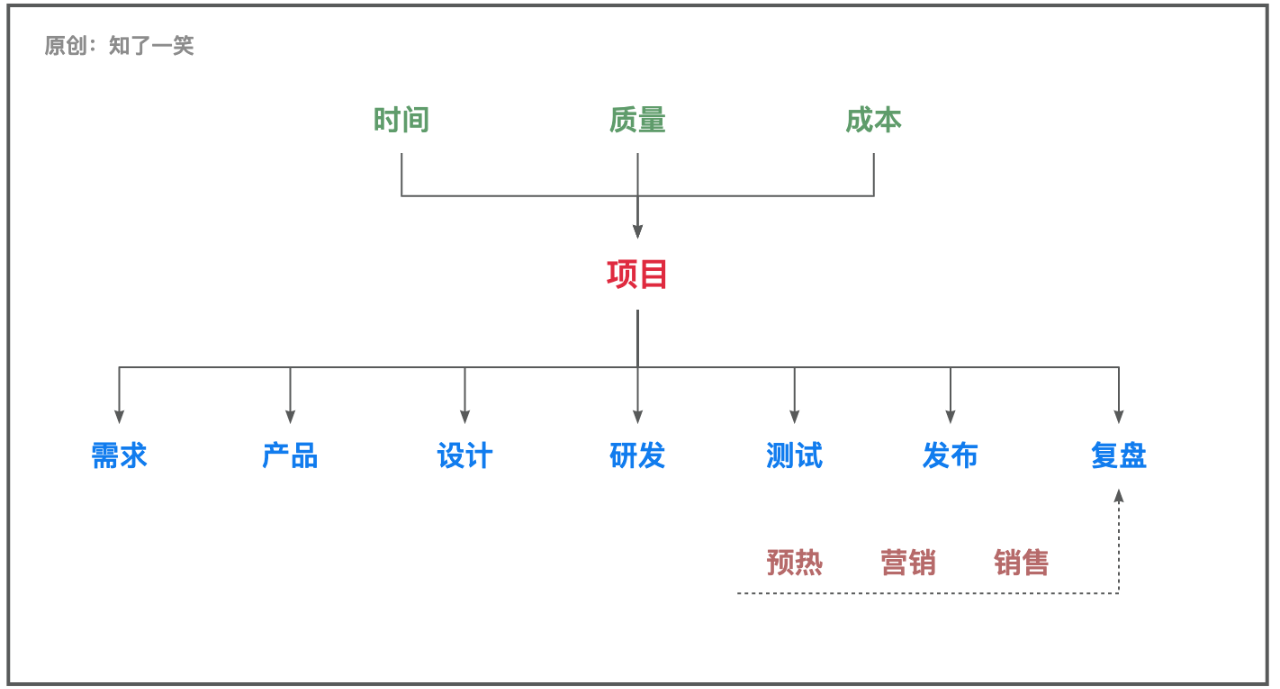

项目推进的流程,通常追求质量、成本、时间的平衡;

在不降低质量的情况下,同时降低时间和成本,故而形成现在互联网的内卷状态。

在项目经理的视角下,各阶段的并行推进,人力资源的介入时间,不同节点的转换,问题的协调和风险的规避,都会对项目的周期产生较大的影响。

曾有一个预期为三个月的版本,通过项目经理的精细规划,提前二十天完成交付,并且不削减各方的评估时间。

从项目的执行过程看:

-

可并行的流程,合并到一个周期内;

-

节点转换节奏中,不允许隔天交付,周期结束必须即时向下交付;

-

过程中所有问题和风险,在各自阶段内快速协调并解决,没有影响整体排期;

-

对于可能出现的加班情况,各种福利都提前安排好,避免情绪问题;

从项目的最终结果看:

围绕需求的目标和指标体系,去衡量结果以及产生的效果;

形成项目的复盘总结文档,以及后续的优化方案,沉淀项目管理经验和知识体系。

4、业务管理层面

业务,企业的绝对核心。

很多组织架构、团队结构、流程机制,都是围绕业务设计的。

-

业务的完整周期

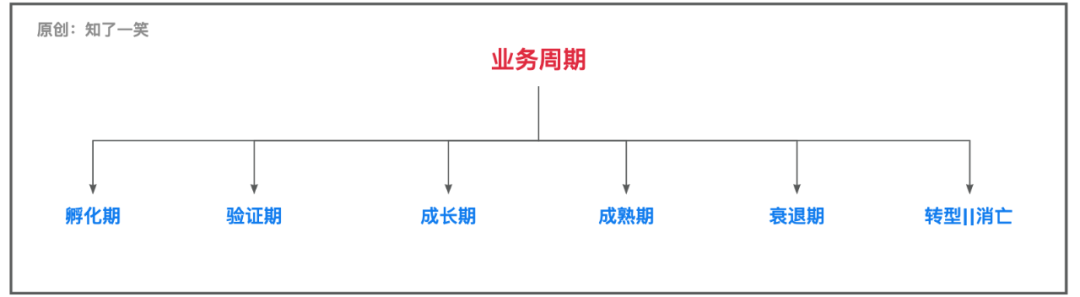

业务的发展周期:孵化期、验证期、成长期、成熟期、衰退期、转型或者消亡期;

在周期性的变化中,很多特征会多次重复出现,问题也会持续出现。

深入业务的本质:在不同的周期阶段中,抓住关键的问题和矛盾,设计和落实相应的解决方案。

问题必然会一直出现,可能是对业务的洞察分析,客户的真实反馈,业务落地的各个过程,在任何时间下都存在问题。

但是发现很多问题,却没有抓住和解决关键的问题,对业务的建设来说是致命的。

-

业务的流程路径

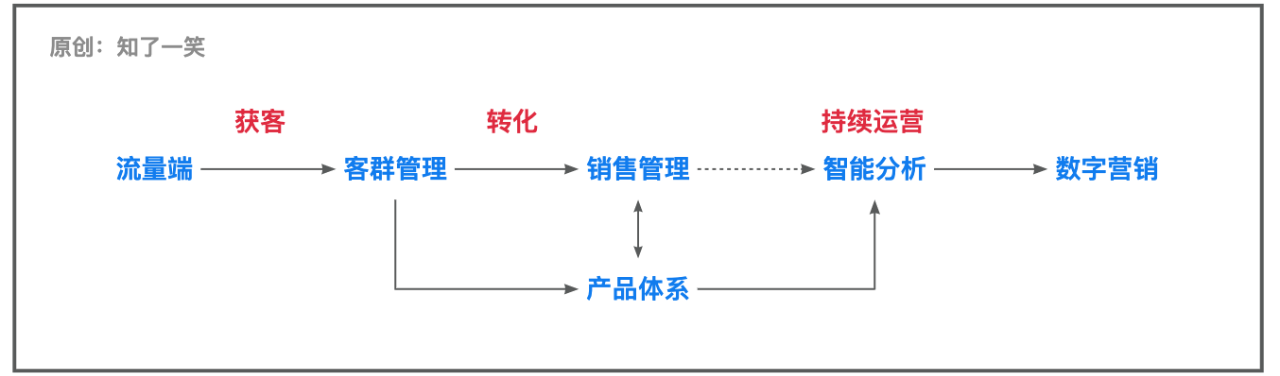

以互联网业务的生意模式来看:流量获客、转化销售、围绕产品做持续运营。

在不同的业务场景下,其运作流程会有差异,但其本质上的逻辑是相通的;

业务体系的搭建过程中,除了各环节的核心能力建设,还要围绕流程的推进做持续的优化管理;

追求业务流程中协作的顺畅和高效,降低业务流中不必要的人为操作,是增效的常用手段。

-

业务的细节刻画

深入洞察业务画像,不断的挖掘和处理其内部的细节问题,助力业务发挥更高的价值。

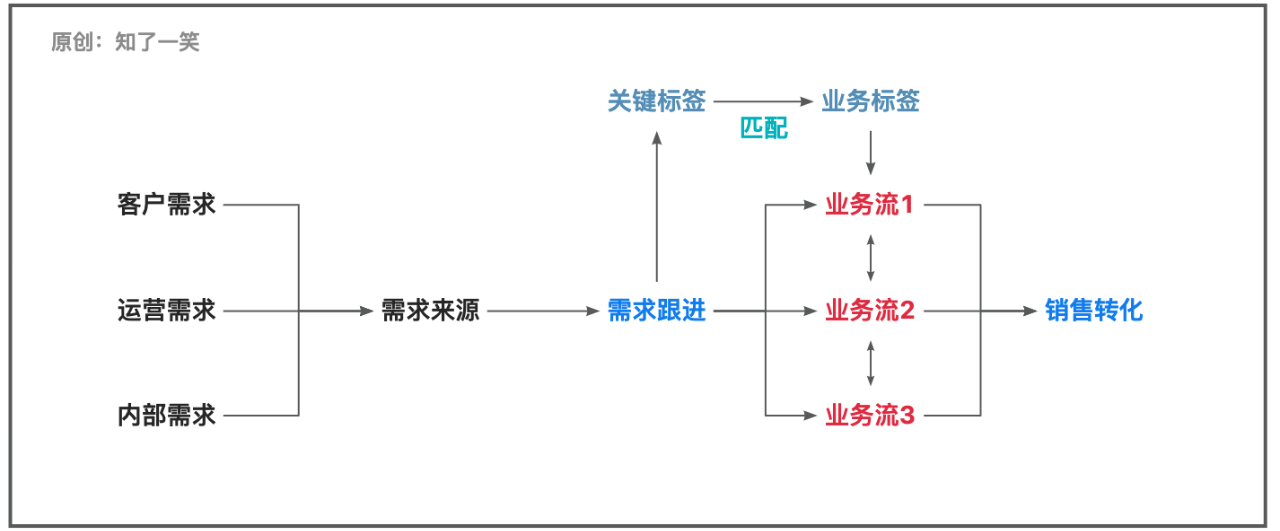

对于业务的细节问题处理,更多是具体场景具体分析,这里抛一个场景案例:

在企业中,很少只存在一个业务线,而不同协作团队之间存在一定的壁垒,也是常见的问题;

对于服务客户来说,在转化的过程中,商务人员通常更专注于自身负责的业务,从而忽略业务之间的联动性。

经过论证后,通过标签能力,尽可能的联动不同的业务线:

-

首先,设计各个业务线的客群需求标签;

-

其次,在客户跟进时通过标签,进行自动化匹配,形成相应的业务线索;

-

最后,标签的准确程度,线索最终的转化结果,设定奖励机制;

对这种细节问题的处理,需要精确的把握业务场景,其解决方案的实现成本可能很低,但产生的业务价值却很高。

5、技术研发层面

研发体系,既要面对业务的复杂度,还要应对技术的复杂度。

-

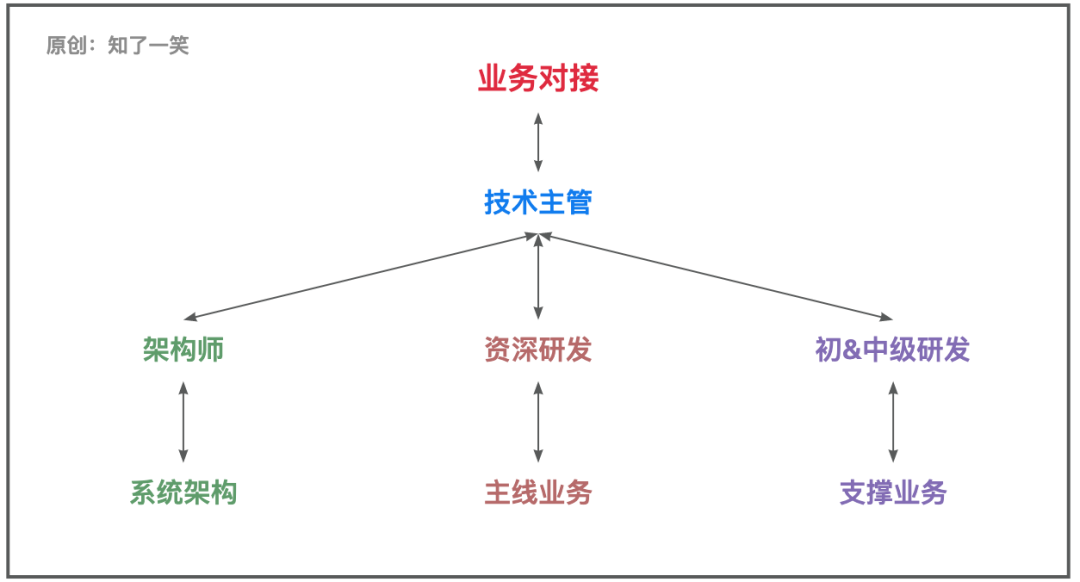

团队分工角度

首先从团队的分工角度来看,技术依赖很大的专注性,所以分工明确比较重要。

团队的分工,主要是以成员的能力为依据,业务开发可以根据个人的主观意愿进行适当的调整;

通过合理的分工设计,让不同的成员都可以持续专注在一个方向内,从而避免节奏混乱引发的各种问题。

-

业务体系搭建

于研发来说,通过技术手段完成业务到产品的落地,是工作的最高优先级。但是从长期来看,需要对业务深入分析和洞察,建立精确有效的指标体系,支撑决策,挖掘更高的业务价值。

-

技术体系搭建

从业务维度来看,在业务体系的搭建过程中,不断的拆分降低耦合度,沉淀公共复用的业务能力;

从架构维度来看,持续追求业务和技术的分离,系统的分层设计,即使部分或整体的业务消亡,但是沉淀的技术价值还在。

三、总结

从实践经验中来看,企业对于降本的手段和策略,通常是比较直接的,并且具备确定性,从而规避不确定的风险。

虽然增效的呼声时常不绝于耳,但是站在现状去考虑,提升效率依赖于组织对于各种事务的熟悉程度。

那么,问题来了:

对于当下的互联网行业来说,环境中的人和事变化频率非常高,增效的手段能否真正发挥其作用?

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK