中产的造富游戏,这回瞄准了香港

source link: https://www.36kr.com/p/2197898969794433

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

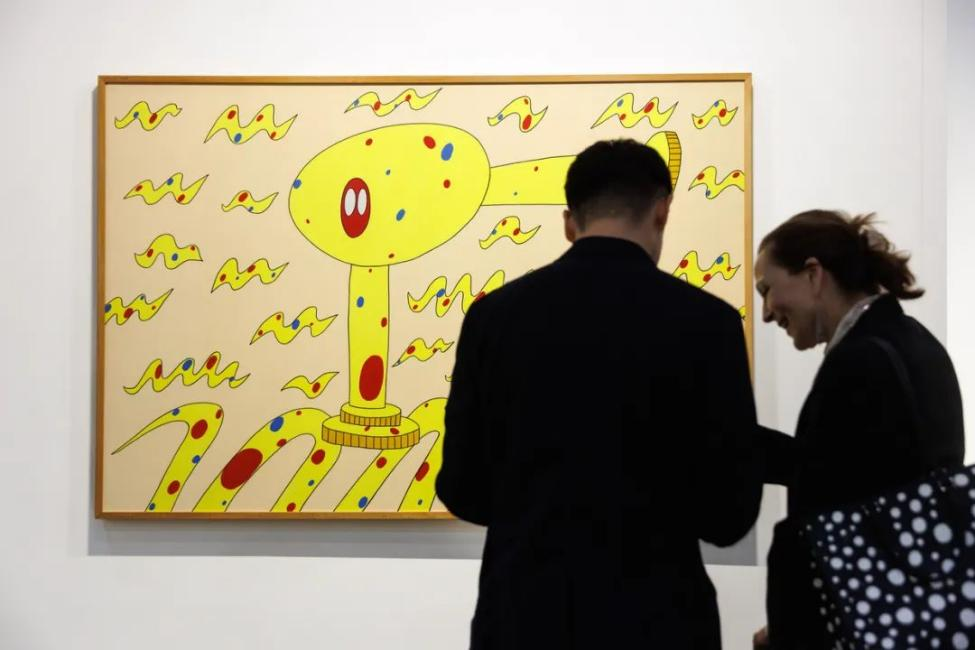

2023年,豪瑟沃斯画廊位于“艺廊荟萃”展区的展位现场。/巴塞尔艺术展

这几年关于巴塞尔的讨论之中,人们还在暗暗比较到底首尔、东京还是香港才是亚洲艺术中心?巴塞尔艺术节在2013年选择了香港,这个选择放在十年后看,是否仍然正确?

疫情震荡三年之后的此刻,正是他们提交成绩单的节点。

久违了,社交媒体再度被Art Basel的消息塞满的时刻。

现场体感也同样拥挤。3月21日中午,香港巴塞尔艺术节预展正式开放,人流如沙丁鱼涌入湾仔会展展厅。

圈内人心照不宣:“该来的都来了。”来来往往的面孔,难免让初来乍到者眼花缭乱:这么多穿香奈儿套装、潮牌T恤的人,谁才是藏家?

与此同时,看不见的“战斗”已然打响。

预展现场。/新周刊记者摄

01 肉身的挤与赛博的挤

有VIP抱怨:预展第一天为什么没有设置分流?对此,一位画廊工作人员向我解释,他们并没预料到第一天会有这么大的人流。

一开始,他们将价值11000—16000美元的陶瓷雕塑作品放置到最亮眼的位置,后来发现人流量超出预期,才赶紧在重新布展时将雕塑移到安全位置。

业内人看人流,看的是艺术市场的曲线及风向。

这几年关于巴塞尔的讨论之中,人们还在暗暗比较到底首尔、东京还是香港才是亚洲艺术中心?巴塞尔艺术节在2013年选择了香港,这个选择放在十年后看,是否仍然正确?

香港巴塞尔的第一天,市场购买力大爆发。首日就有画廊发出捷报,不少参展品已售出,第二天去展位上看,部分画廊又换置、上架了另一些画,等待新的客人到来。

2023年巴塞尔艺术展香港展会现场。/巴塞尔艺术展

对许多画廊来说,预展才是关键战场。

这两天的人流,除了画廊工作人员、艺术工作人员、公关,和来自世界各地的媒体——他们是这座展会系统的底层建筑,其他都是巴塞尔隆重招待的客人、真正的VVVIP,即名流、资深藏家、新贵和他们的朋友、家人。

巴塞尔有非常等级鲜明的票制制度。哪怕公示的开幕之夜是3月22日晚,VIP门票票价高达千元,但真正的VVVIP早已进场并且功成身退。譬如娱乐圈的梁朝伟、刘嘉玲、彭于晏、余文乐,艺术圈的村上隆、Beeple,各种世界级博物馆的策展人、资深收藏家、家族收藏机构等。

不少VIP只会出现在预展的两天里。这群人是艺博会的头部购买力。

2023年,东京画廊+BTAP位于“艺廊荟萃”展区的展位现场。/巴塞尔艺术节

认出资深藏家的脸,与他们社交,是艺术圈生存之道。社交名利场的另一面是,每家画廊都得想办法赚回参展费(以一号厅一70平方米的展位为例,展位费约为41万人民币,这个价格大概是上海某艺博会的1.5倍)。

巴塞尔的拥挤,表面上看是一种社交的狂欢,是一种展示个人爱好、品位乃至阶层的契机,也是一种出行情绪释放。

Art Basel起源巴塞尔,一座位于瑞士、法国、德国交界处的千年小镇,小镇里的许多商业与艺术节同呼吸,高级社区、餐馆、酒店、旅游与它深度绑定,它成了目前最具名气的国际性艺术博览会。后来,为了抓住崛起的东方收藏市场,2013年,巴塞尔艺术节第一次进驻中国香港。

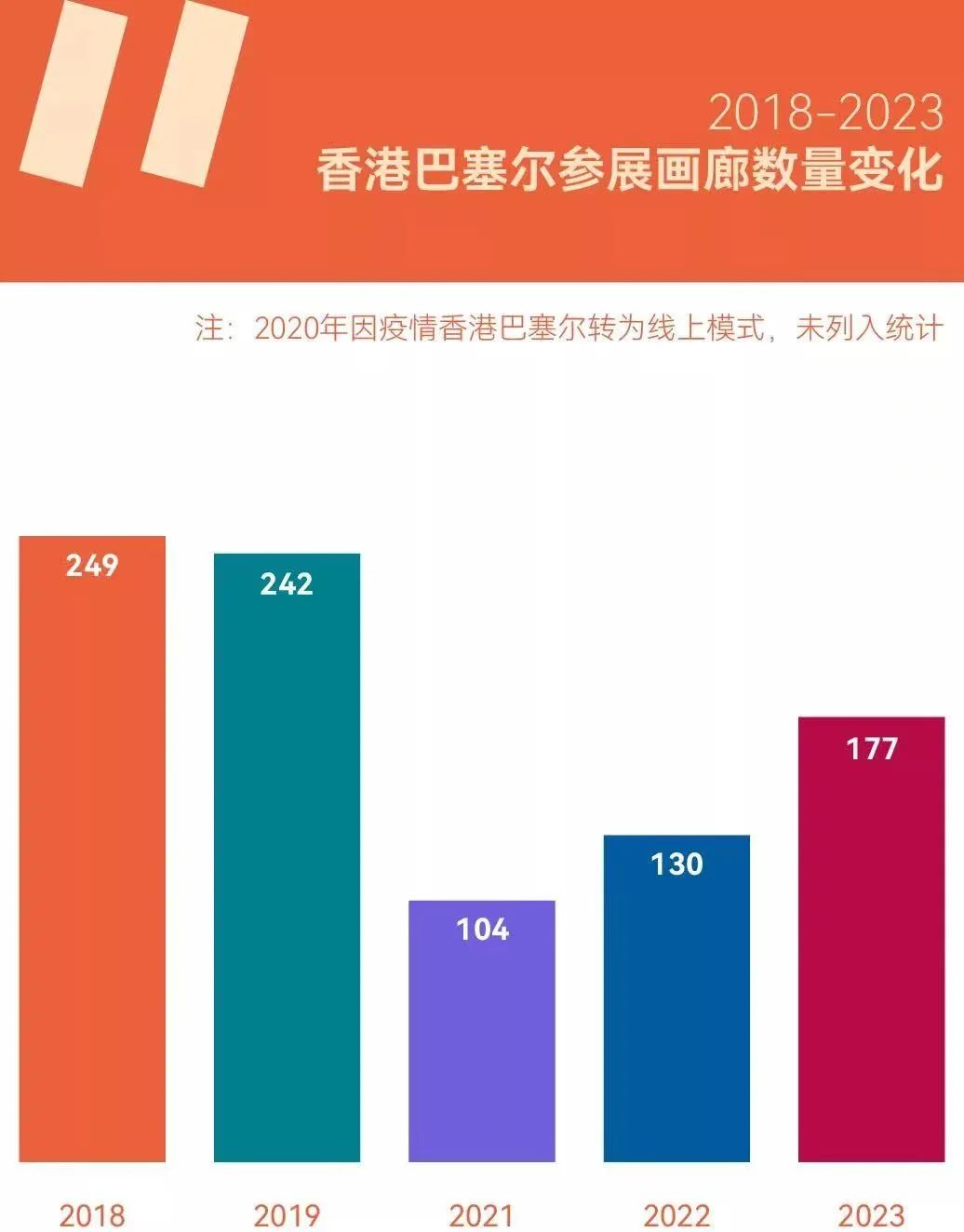

2023年,是香港巴塞尔的第一个十年。过去的三年,受全球疫情隔离政策影响,国际交流受阻,行情称得上冷清,香港巴塞尔观众人数、参展画廊数目难以维持往日规模。由于各地交通限制,巴塞尔还做了一些线上展览。

今年是巴塞尔观众数量、买卖有所恢复的一届。从各家画廊报备的销售数据上看,买卖又重新回到香港了。

也有人会说,资本从来没有离开过。过去的十年,香港的画廊有增无减,从上环、中环,到鲗鱼涌、太古,还有近年来颇受瞩目的黄竹坑,都有不少画廊争相入驻,香港的艺术地图越发丰茂。

新的拍卖大楼也已经建成。除了1973年就进驻香港的苏富比、1986年入驻的佳士得,富艺斯的亚洲新总部,也在西九龙文化区建成,3月正式对外开放,第一次春拍就斩获逾3.51亿港元的成交总额。

疫情震荡三年之后的此刻,正是他们提交成绩单的节点。

巴塞尔对谈。/新周刊记者摄

02 看不见的游戏规则

在巴塞尔的现场,如果遇到穿着香奈儿套装的阿姨说要买个几十万港元的木头雕塑回去当手机架,也请不要太惊讶。这约等于中产打工仔买了个香薰蜡烛而已。

这里不乏来自世界各地的严肃收藏家,新变化是国内的年轻新藏家更多了。他们是来自互联网、科技创新、金融的精英与企业家,在市场里的表现越来越不可忽视。

新藏家买艺术品,除了作为一种爱好,更将艺术买卖当作一种资本配置手段,用艺术品替代行情波动的房产、股票。俄乌危机大背景下,货币通胀、瑞信危机,都在影响他们的投资决策。

2023年,豪瑟沃斯画廊位于“艺廊荟萃”展区的展位现场。/巴塞尔艺术展

不过,这类艺博会并不是“有钱就能为所欲为”的地方。前文提到的票制,只是浅层的制度。谁可以抢先看热门艺术家的作品清单,在展览之前已经决定了。

优先把作品卖给谁?每一家画廊都有各自的心理顺序。

资深、出名的藏家当然会被优待,拥有影响力的策展人、机构董事的购入,会直接影响作品价格及艺术家的发展前景;画廊的老顾客,会被放进waiting list的优先次序。

新藏家常得接受“配货”检验。就像在奢侈品店消费,想买限量版,得先消费达到一定额度。而想买到心仪的热门作品,得把某些不热门的作品一起“配货”买走。

无论是单一作品的价格,还是艺术家的身价,都需要通过多次市场流通,才能实现跃升。

《自我消费》局部,徐震,2011年。/巴塞尔艺术展

有位画家朋友告诉我,一些国内艺术家的行情,比履历更丰富、参加过威尼斯双年展的国外艺术家还要好。影响价格的因素错综复杂,而故事与流通性始终重要。

近年,“蓝筹”这一投资概念被引入艺术市场。而“蓝筹艺术家”,即艺术家里的“绩优股”,他们经受过市场长时间的检测,其风格及学术地位都得到了市场的认可和肯定。其作品价格在经济波动期依然强健、稳定,被当作抵御风险的高端资产。

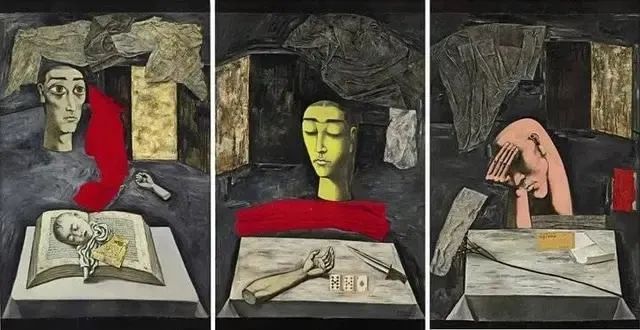

这些年,中国艺术市场狂飙突进,让早年成名的中国艺术家的作品价格也跟着一路飙升。张晓刚、周春芽等人一幅画的价格,足以收购一家中小型实业公司。

亦有收藏家、投资者,在巴塞尔里打捞性价比高的国产遗珠。这部分人对东方年轻艺术家的发展,有不错的预期。

房地产热潮退去以后,艺术买卖是新一轮造富运动吗?到底是乘上浪潮,还是在大海里裸游,答案要在多年以后才会显露。

张晓刚《黑色三部曲:惊恐、沈思、忧郁》2020年香港苏富比拍卖成交价:HKD 5492万。/佳士得

巴塞尔里,你能找到厉害的先锋的东西,也可发现一些冉冉升起的艺术家,还可指认一些重复的图腾,譬如“形式主义边角料”“卡通Ins风潮流系”。

每一家画廊的艺术家、风格都不一样,没有人敢说哪一种才是艺术的主线。

亲临第一现场的人们更能明白,为什么艺术家们总在采访里谈断舍离。

一旦作品进入市场,就不再属于他们,与作品切割是为了自身的创作健康。一旦艺术家过于在意市场现象与评价,就容易丧气或变得谄媚,又或者会陷入僵尸形式主义(zombie formalism),不断重复市场热点,比如做一些泛滥的拾人牙慧的抽象画。长此以往,难免会被虚无感所包围,其艺术生命反而被损耗。

残酷事实是,艺术价值、货币价值不一定对等——被认为是劣质商品的,可能恰恰卖得挺好。市场等级是由货币投票得出的,进入交易环节时,艺术本身已经隐身了。

03 “未来主义”还是“兑现主义”

“NFT作品会是市场风向吗?”香港巴塞尔组织的一场对谈里,一位金融从业者如此提问。

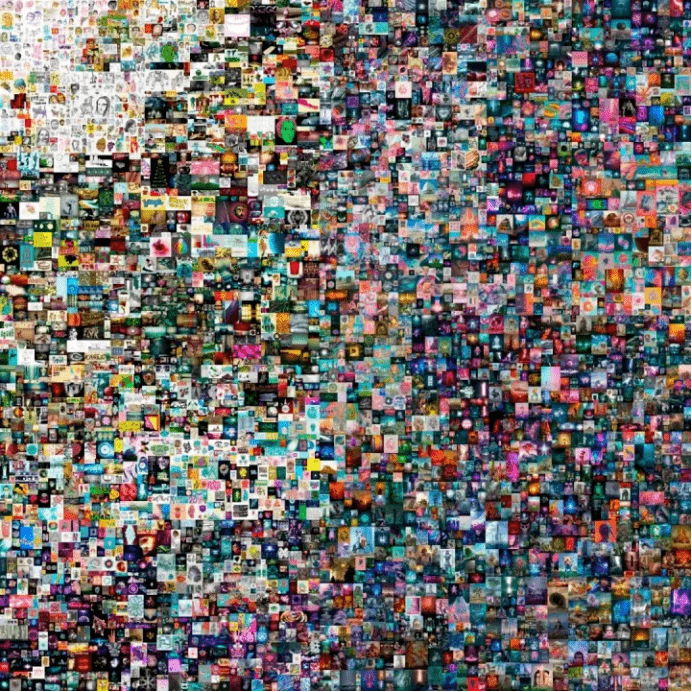

2021年2月,Beeple的巨型数码拼贴作品《Everydays:The First 5000 Days》在佳士得拍卖行以天价近 7000 万美元(约4.51亿人民币)成交。此后,众藏家、各画廊主以及博览会,都在关注NFT作品的风向。

《Everydays:The First 5000 Days》

无数双眼睛正在紧盯着NFT艺术。

一方面,它是关于未来的神话。在未来,人类将拥有全新的生存模式,而交易模式也因技术进化而升华,变得更去中心化、更自由主义。

拍卖行业里总流传一些丑闻与黑幕消息:机构与资本苟合,合力完成对平庸画家的造神运动,扰乱行情和市场公平。而区块链技术,将去除艺术交易环节中画廊、拍卖行的角色,消解市场炒作。每一次交易的价格、行为、买卖双方信息,都将变得透明,艺术交易里的水分也得以被“蒸发”。

此情此景下诞生并被运用的NFT,听上去相当程序正义。

香港巴塞尔现场,Beeple本人现身,而他的动态沉浸式雕塑作品《S.2122》亦以900万美元售出。/厉蔚阁,摄影:Paul Ching

但从另一面看,它又将当代艺术推向更虚幻的虚拟世界。

NFT放大、突显了艺术品的符号属性。从杜尚的小便池起,当代艺术品的概念性、思想性得以被无限前置。但如果,未来的艺术品看起来是一堆GIF图,实质上是一串代码,那么我们如何分辨它到底是未来主义的胜利,还是昙花一现的泡沫?

Beeple(b.1981)《每一天:前5000天》,作品局部

香港是最适合谈论NFT作品的地方,金融是这座城市的大底色。

巴塞尔预展的前一天,一场关于Web 3.0的金融峰会正好在香港举办。此前,香港特区政府不止一次表示,他们希望将香港打造成全球虚拟资产中心。

当一个城市将艺术作为金融策论后,再来谈论艺术何为,似乎显得有点不合时宜。但一座城市的艺术生态,不能缺少市场。

对年轻画家来说,博览会带给他们的最大益处就是“被看见”。他们需要通过各种艺术展览、艺博会和媒体得到曝光,被市场看见、认可、购买,从而让职业生涯的发展得到保障。

可如果市场性大大压倒了学术性,艺术史的真相只得飘零。在这个意义上,一座城市拥有多少公共艺术机构,当地的美术馆、博物馆是否学术独立,当地的画廊、博览会是否多元且层次分明,都是相当重要的。

《屋檐下的拥抱先生们》(2021年)于基辅Pinchuk Art Center现场图,杨沛铿,参加“6th Future Generation Art Prize”展览。/艺术家及刺点画廊供图

可喜的是,今年我们能看到,博览会和当地的画廊、博物馆展开了更加深度的合作——

3月24日,全球博物馆峰会在中国香港举行,35位博物馆界代表分享了专业经验、研究成果和创新理念;

M+通过馆藏与策展,重新梳理并将长期展出中国当代艺术史的观察与流线,第二届希克奖表彰大中华地区优秀的当代艺术实践;

Art Basel与Art Central同时在湾仔举行,Art Central不乏对本土议题的探索,人们在此搜罗年轻的、值得关注的在地力量;

大大小小的机构、画廊亦各自策展,展现或国际或本土的议题;

当“艺术生态”变成重要的关键词后,我们不难发现:只有构建了艺术史的语境,艺术真正的未来才可自然发生。

《信手不渝》(2023年),皮皮乐迪·里斯特,由M+委约创作,巴塞尔艺术展及瑞银集团共同支持。

本文来自微信公众号“新周刊”(ID:new-weekly),作者:Felicia,编辑:Gillian,36氪经授权发布。

该文观点仅代表作者本人,36氪平台仅提供信息存储空间服务。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK