创业者闯关 2023:人们春节团圆,我们加速出差

source link: https://www.geekpark.net/news/314405

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

创业者闯关 2023:人们春节团圆,我们加速出差

越艰难的时候,越应该苦练内功。

1 月 12 日,当人们刚度过首次疫情冲击、正为过年筹备时,新生柠檬茶品牌「柠季」的七位高管坐上了去香港的飞机。这是新冠「乙类乙管」政策正式实施的第四天,出入境条件正式放松。面对这个机会窗口,「柠季」管理层没有选择跟家人团聚过年,而是以香港为中转点,正式启动了东南亚出海考察计划。

七位高管包括「柠季」的创始人、创始合伙人、CEO(首席执行官)、CFO(首席财务官)、CMO(首席营销官)等,他们将花一个月时间,分头飞往新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、泰国等东南亚国家,考察当地的消费与资本市场。

而在美国做 TikTok 电商直播生意的 Newme 创始人顾俊,看到政策后,为保「万无一失」,他立刻订好了 1 月 8 日(政策实施当天)的回国机票。过去一年,他往返中美一次最长需要隔离 21 天。现在,差旅的便利性恢复了。

商业随政策流转——而出入境的「放开」则直接拉动了出海、出行等行业。携程研究院战略研究中心主任彭涵表示,由于出入境政策调整较早,携程最早恢复的就是全球业务。在携程国际平台上,国际酒店、海外市场本地酒店预订已经连续三季度超过 2019 年的水平(截至 2022 年第三季度)。

这是「复苏」的一个侧面。

疫情三年,因防疫而产生的经济影响不可谓不大。尤其是对于企业的经营者而言,经历了长时间的静默和休眠状态,在市场回温之际,他们将为复苏做出哪些准备?疫情对行业的影响只有负面吗?

我们采访了多位各行业的亲历者和参与者,其中不少人的新年计划中都提到了「扩张」:熬过冬天后,余有资本与实力的企业已经开始了第一轮进攻;而一些行业被疫情倒逼,反而完成了一些进化,主要体现在通过技术降低对人力的依赖、提升人效等,与此同时,一些行业的资本泡沫也被挤出,聪明的经营者已经学会对市场保有敬畏之心,不少行业正迎来洗牌。

随着出行逐渐恢复,信心也在发生变化。一位从业者说,「人的流动性得到释放,就有了无限的想象,春天也就不会太远了」。

走过最惨痛一年,学会抱团共赢

讲述人 | 携程研究院战略

研究中心主任彭涵

从年份上看,2022 年是旅行行业损失最惨重的一年。

招商证券有一个数据,从 2020 年下半年到 2022 年上半年,国内旅游市场的几波疫情,基本规律是 2 周出现拐点,4 周恢复常态。但 2022 年,这个规律打破了。

从清明、五一、中秋、国庆在内的小长假,这一轮疫情的打击是全覆盖的。尤其是上海疫情,前后持续了将近 2 个月。所以好多小规模的旅游企业、门店或者供应商,面临着倒闭的境遇,事实上也出现了一个大规模的倒闭浪潮。

事实上,疫情三年,因防疫而产生的种种限制也消磨了很多人出行的信心。就拿我的同事来说,由于工作的原因经常往上海跑,2020 年之前,频率最高的时候一周一次。但 2022 年加起来出行了 10 次不到——其中两次还有一种人在囧途的感觉:一次被集中隔离 12 天,一次因弹窗限制无法返京,在外辗转了好几个地方。

好在,市场的复苏曲线是可预见的:以 2020 年为例,第一季度是疫情高峰,到四、五月份基本控制住后,紧接着就是一轮大规模的复工复产。疫情爆发之初,我们是十倍承压:当时的恐慌情绪导致了大量的退改签诉求进入;紧跟着疫情的扩散变化,改签的覆盖范围也在不断扩大;携程跟很多平台不一样的是,客服团队是自营的,这些都对团队造成了很大的压力——这些极端特殊情况让我们意识到,必须升级对客的技术,包括智能语音机器人、自主退改签的迭代。

技术的迭代一定程度上抵消了特殊情况下对人工的冲击。所以这次疫情政策放宽,尽管同事们陆续感染,打乱了工作安排,但整体相对可控了。

中国的旅游业一直都在进步和学习。非典时,携程还刚刚成立没多久,大家都选择硬扛和单打独斗,拼谁家底厚。但这一次,大家有了经验,也更加需要产业链联动的体系。这三年以来,行业更加会抱团取暖了。

三年下来,我发现越来越多的目的地和合作伙伴、供应链的商家意识到,行业在遭受重击之后,机票、火车票和酒店场景的交叉、酒店和配套产品优惠的交叉,让行业有了自救的可能性。今年 6 月份时,我们趁着上海疫情缓和,暑期正式来临之前,联合了 66 家机场、49 家航司,通过集中的机票售卖造节「626 嗨飞节」,试图帮助航司和机场去提升他们的运力和收入。

酒店行业也是同样。上海宣布复工复产前一天,我们拉了一个数据,看第二天有多少酒店能够正常开放营业。最终的数字有 550 多家。得到这些名单后,我们立刻在平台上做了信息引导,让用户可以快速且准确的知道,哪些酒店可以正常预订入住。

像携程这样的 OTA 旅行平台在行业中,扮演一个中枢神经的的作用,涉及几乎所有细分场景,连接着供应链上的各类商家。由中枢平台聚合用户的精准需求,输送到各类大小供应商去承接、营销,再加上各目的地政府联合推出的消费券补贴,这些都是疫情中被证明过的成功的做法。

2023 年,出境跟团游是我们一定会发力的点,接下来,熔断不存在了,长线(跨省、跨国)的旅游市场必然会回升。海外政策调整早,所以全球业务是最早恢复的。截至 2022 年第三季度,携程国际平台上的海外酒店预订量较 2019 年同期增长 45%,连续 3 个季度超过 2019 年水平。携程集团的高管团队最近一直都在海外,拓展全球市场。我们也刚刚做了中国香港、美国加州、泰国等海外场的直播,境外酒旅的产品直播也会做成常态化的。

元旦回老家的同事告诉我,在当地一些人对堂食都还有担忧,出行的信心要重建仍然需要一些时间。但在刚刚过去的春节假期,国内外旅行订单都迎来了三年的巅峰,由本地和周边预订占主导的春节度假趋势在今年也发生了逆转。

这个冬天有没有过去说不好。但相比一个严控的环境,人的流动性得到了释放,就有无限的想象,春天也就不会太远了。

挤出了资本泡沫,

影院朝自助化方向发展

讲述人 | 成都电影集团副总经理柏翮

过去三年确实顶着巨大的压力,不知道疫情什么时候结束。虽然我绝不认为电影业会死,但的确每天都很难熬。

影院被国家列入「特困行业」。我们做了很多自救的措施,甚至在影院门口摆摊卖过鸡蛋、挂面,收入最高的一天 1000 多块,只希望大家不要忘记影院。

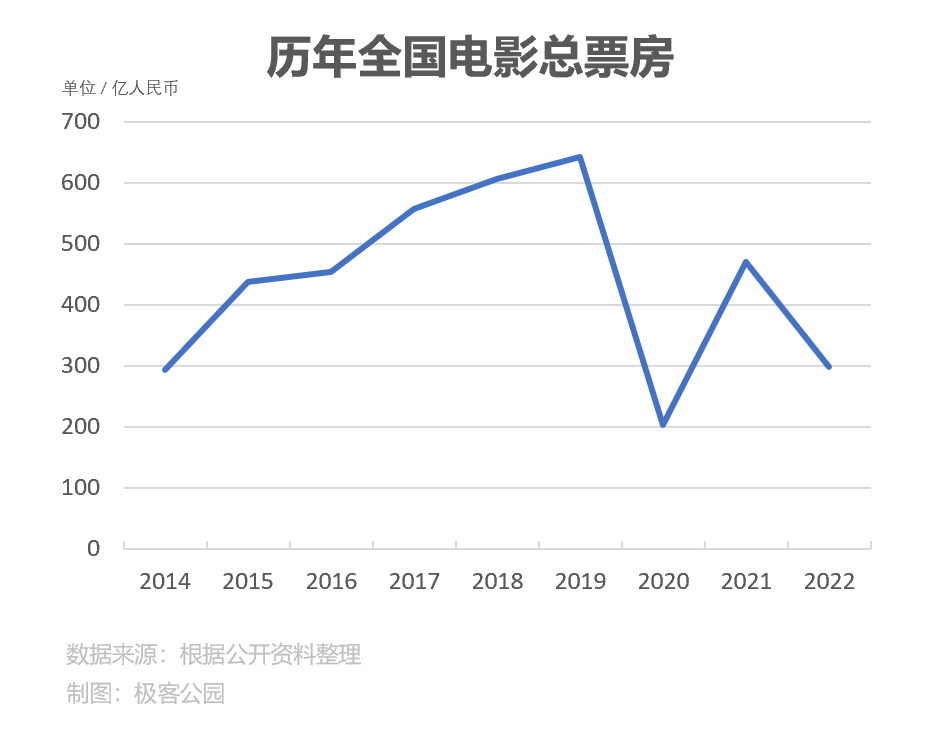

疫情对电影行业的冲击在票房上体现得最明显,2019 年全国票房是 641 亿,2020 年最低谷是 203 亿,2022 年相当于只有 2019 年的 45% 不到,大盘的数据是这样,影院的收入也是相对应的下降。

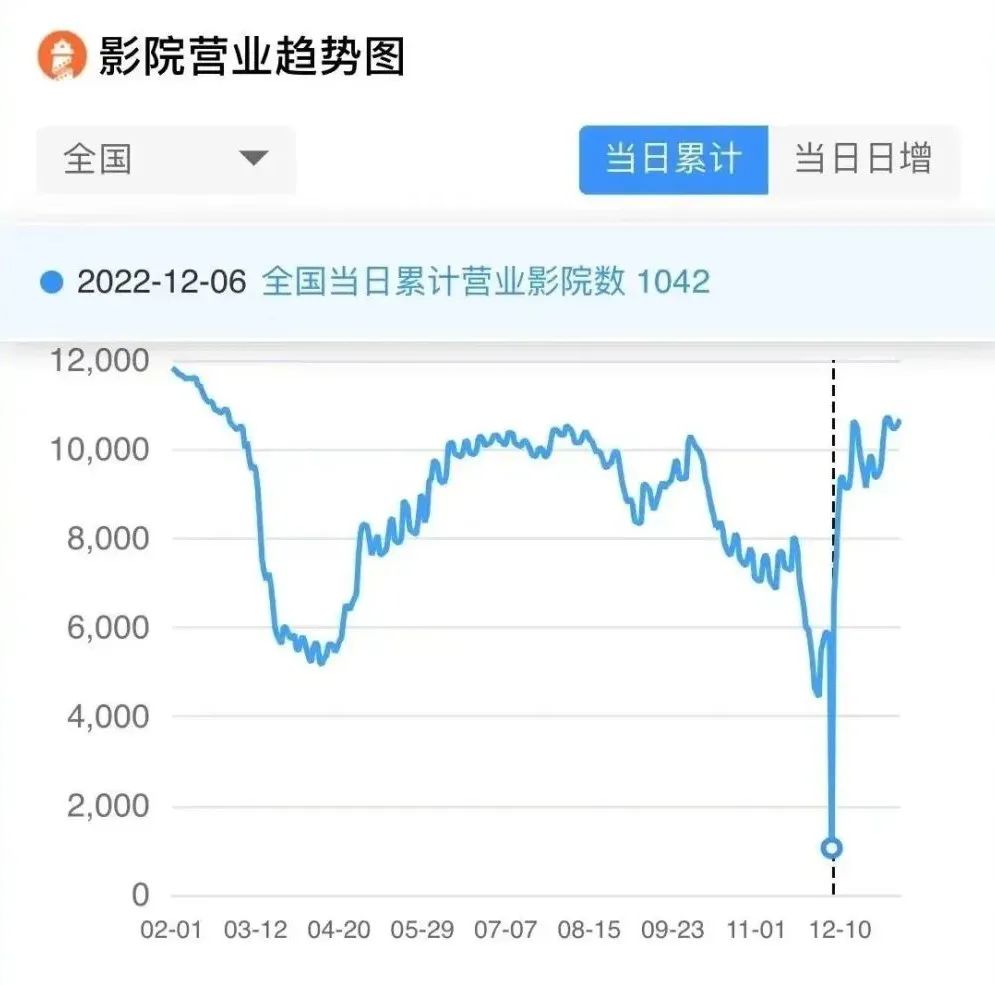

虽然我没算过 2022 年一共封停了多少次,但我的印象是春节过完没多久就开始封,然后开始过暑假,暑假过完又开始封。一直封封停停。全国营业电影院最少的一天,一共只有 1042 家开业(2022 年 2 月最高的一天,营业影院数为 11747 家)。再加上片方也一直不定档,我们能做的只有积蓄力量,等待着疫情放开,等待行情的大的趋势转变。

近一年影院营业趋势图|来源:灯塔数据

2022 年已经是我认为的最低谷,既然已经在坑底,从今年开始,不管朝哪个方向去做,其实都是在往上爬。影院跟很多其他的行业相比,是一个很小的盘子,最好的时候一年不过是六百多亿,光是成都的餐饮可能都有上千亿的盘子。在整个实体业面前,投资更大更重的酒店、地产都还没有完蛋,我们这么小的行业怕什么?

实际上,疫情三年,反而是我们扩张最快的三年。

和平影院 1955 年建成,到 2020 年疫情前,我们一共只有两家直营影院。疫情三年,我们逆势新开了 6 家新影院,还储备了一些新项目,计划今年再新开 5 家影院。

电影院对物业的要求是比较苛刻的,要有足够的层高,并且必须是大空间。这使得电影院物业稀缺,而且是重投入,签约必须是 10 年以上。原来有很多投资者不计代价签约,再高价卖出,击鼓传花一样去投机,影院物业的租金水涨船高。我们是国有企业,只能本本分分做生意。「价高者得」的时代我们没有优势,签不下物业。也是这三年,房租回到合理水平,我们才真正有机会投入进来,给公司沉淀一份资产。

疫情让影院的房租回归到了合理的水平,我们也才有机会进行扩张。可以用相对较低的水平签约房租。用疫情期间的商务条件去锁定了疫情之后未来 10 年、 20 年影院的发展。我们相信,疫情一过,我的利润率肯定比付出高房租的影院高。

疫情也倒逼我们这样的国企去思考和进步。

过去影院是讲求人工服务的。我们最早的和平电影院,一共 6 个影厅,最多的时候有 22个工作人员;可现在新开的这家影院有哪怕10 个影厅、1198 座、6000㎡的体量,也只配备了 5名工作人员,负责巡场和辅助卖票。变化的原因是我们一直朝着自助化探索,从售票、取票、检票,再到广播、放映都通过自助的方式解决。我们还用上了全成都第一家自助爆米花机,可以无限续杯的全自助饮料机,把人在其中的作用压缩到极致。

电影院里的自助饮料机|受访者供图

结果我们惊讶地发现,影院照常运转,并没有出什么岔子,效率可能还更高了。为了提高工作效率,我们甚至还买了平衡车。在 6000 平米的影院,一个来回差不多 200 米,跑五趟就是 1 公里,平衡车可以大大节省时间。

通过动线的优化、自助设备辅助日常经营,这些也是没办法的事。市场不好的时候,影院靠人工卖爆米花,过去卖品的收入确实可以做到票房收入的较高比例,人力成本控制合理的话,卖品收入可以抵消人力成本。可疫情期间票房整体下滑,卖品收入占比也跟着下滑,后来一算账,爆米花挣的钱还不够人工成本。

好的是,我们已经看到了黎明。

2022 年,我们上座率最好的影院上座率超过了 20%,低的也有 10%,还远远没有达到所谓旺季(30%-50%)的标准。疫情局部封控期间,许多影院没有开门,片子也少,我们新开的一家影院,一天卖出 7 万多的票房就冲成都影院票房排名第一。但行情好的时候,卖 10 万都得排在几十名外。

现在复苏的积极信号已经出现。今年春节档票房成了行业史上第二高(仅次于 2021 年春节档),我们平均上座率最高的影院超过 52%,最低的也接近 30%。2 月份新片也在逐渐定档。我们很希望看到整个行业能全面复苏,而不只是某一个节点、某一个档期的复苏。这中间可能需要一年的过渡时间,等新片拍摄、影视制作供应陆陆续续跟上,这几年之前积压的片子逐渐定档,就不怕人们会遗忘影院了。

差旅的恢复是双刃剑,竞争会加剧

讲述人 | Newme 创始人顾俊

2022 年,我到美国做 TikTok 的本地直播,简单说,就是利用中国供应链的优势,在国内拿货到美国建仓,再通过 TikTok 直播售卖,把直播电商带货的模式带出海。

前期,我们花了三个月跑通了美国本地化业务,在美国本地招聘的主播、运营,团队从年初的 4 个人发展到现在的 40 个人。

当时回国一趟,就是 21 天左右的隔离周期。2022 年 8 月份,我回国寻求供应链支持。为了一次性解决更多问题,两个月内,我在国内出差了 20 趟左右:连云港、许昌、郑州、珠三角、长三角……中途到每个地方都遇到了疫情导致的困难。有一晚,为了做核酸我跑了六家医院。从上海出来之后,我曾经有过 7 天 9 个城市的记录,在高铁站、高速路口被一个个查询。哪个查行程码的看完了都得吸口冷气。

我们也遇到过很艰难的时刻。做本地仓需要提前采购备货,但产生的收益至少两个月之后才能收到现款,十分考验现金流。2022 年 3 月到 7 月,整个上海办公室停摆;上半年,深圳办公室停摆了数不清多少次,每个月 1-2 次,每次 1-2 周。如果我有 30% 的时间无法正常开播,也就意味着公司整体的利润率会掉 30%,这是很恐怖的。

国内的封控会影响业务,但在美国,大多数时候有人阳了并不会影响整个公司的节奏。生杀大权大概率还是掌握在企业自己手里的。

但不同的市场各有利弊。

美国人力很贵,20 美金一小时。2022 年黑五,我们的订单相比前一年暴涨了将近十倍,美国同事忙完黑五都去休假了。可是整体客单价拉高后,我们的包裹逐渐变大,但 USPS(可类比为美国的邮政)的揽件有体积和重量的限制。我们不熟悉,结果「咣叽」返回一堆快递订单的问题。无奈,我跟合伙人就把自己当成小时工,一单单查找,再切换快递面单,一天处理 1000-2000 单快递。

物竞天择,选了这件事情,就得坚持做下去。所有的创业都是在这样在一段段的挣扎中挣扎出新的机会,达到新的增长点。我也越来越觉得,所有已知的危险都是机遇。

2023 年,我们美国业务大概会起到 20 个直播间,加上上百个合作直播间和红人直播间,预计年底前达到每个月 300 万美金。今年年初到年末要差不多三倍增长,有一定的增长压力。为了应对增长带来的现金流问题,我们也会去寻求投资方的支持。

国内离供应链更近,意味着在模式研发上国内灵活性更大,可以先最小量化跑产品,跑通模型后,再到美国复制、落地、扩张。如何发挥这种灵活性的最大价值,需要国内的选品团队保持市场敏感性。

出入境放开,中美往返便利性的恢复对我们是一个双刃剑。过去我们想要更多懂直播电商业务的中国同事到美国出差,但一次隔离 21 天,就什么都干不了,对整个团队的时间配合影响很大。而疫情放开,越来越多的创业者、团队可以更方便地来往。这意味着,竞争会越来越多。

我知道在 12 月底,很多创业者已经制定好了过完新年之后去海外的计划。过去很多同行都是在中国本地做跨境为主,年后一批人就将动身去到东南亚,寻找体量大的市场。

国内加速复苏、扩店,

并正式启动东南亚出海考察计划

讲述人 | 柠季 CEO 金山

&创始合伙人人汪洁

这个春节,很多人都在家团圆,我们团队的七位高管都在东南亚出差、考察市场。1 月 12 日,我们首站香港,接着陆续飞到新加坡、马来西亚、泰国、越南,历时二十多天,2 月 1 日才回到国内。

其实去年,我们就有了东南亚的考察计划。当时因为国内疫情不明朗,柠季的国内业务受到一定影响,再加上海外有投资人和加盟商找到我们,所以我们决定去海外考察。而东南亚的地理环境跟我国南方比较接近,气候都比较热,当地人也有喝柠檬茶的习惯,几个东南亚国家的 GDP 增速也比较高,是值得考察的市场。今年 1 月初,随着出入境政策放开,我们就把考察计划提前了。

如果等市场完全复苏了再行动,整件事情的成本就会变高。人们老说把时间抢回来,那怎么抢呢?就是别人休息你干活。这一次,有同事生病了还坚持出差,我非常佩服。

线下餐饮消费是这样的,它的恢复非常快,很容易产生「报复性消费」。我们当时就决定,一定要抓住这个机会窗口。很多门店的人手都不够,我们就直接把总部的员工派下去,帮门店摇茶。可能同行还人员没到位,我们的外卖平台已经开始上线了、线下品牌物料也已经投放了。拼的就是反应速度。

解封前三天,我们大部分门店的营业额就恢复到了封控前百分百的水平。1 月 7 日,一个寒冷的冬天,我们上海地区的门店实际销售额达到了 5800 元。要知道,一般情况下,一家奶茶店的实际销售额也只有 3000 元。这说明我们的恢复速度远超预期。

作为一家诞生于疫情的公司,我们对于疫情的态度始终是,「抱最坏的打算、做最好的准备」。

2021 年初,我们创始团队发现了柠檬茶这个品类,它的天花板非常高。从线下实体门店来看,当时光广东就有 6000 多家柠檬茶门店,诞生了好几个头部品牌。但在广东省之外还没有门店。从零售端看,柠檬茶品类也有年销售几十亿元的巨头。2021 年 2 月 8 号,柠季在长沙开出了第一家试营业的 3 平方米门店,没想到效果非常好,日销售最高冲破了 15000 元。这给了我们很大的信心。

在不确定的环境下,我们决定创业。公司的战略也一直非常稳妥谨慎。

比如在市场开拓上,我们只做核心的南方市场,迟迟没有开放北方市场;在加盟商的选择上,我们几乎没有「小白」加盟商,因为成熟的加盟商更能稳定门店的管理水准;在门店选址上,我们通过跟美团、高德合作研发了数字化选址系统,而不是靠加盟商个人推荐选址,这能更准确地预测门店的盈利水平。

历经近两年,柠季一共开出了 800 多家门店,有数据显示,柠季的开店增速是同行的 7.6 倍。这已经是谨慎选择后的结果。

然而,在茶饮行业里开店速度并不值得骄傲,盈利门店数才是体现公司实力的数据。柠季加盟商的平均投资回报周期是 8.7 个月(参照过往经营数据),远远高于全行业。

当然,为了支持抗疫,我们也受到过影响。2021 年 11 月,我们刚建好上海中心,没过多久,上海就封控了。当时我们上海一共 80 多名员工,再加上房租成本,每个月是近 300 万的净支出。压力确实不小。

为了帮助加盟商减少损失,我们帮助它们向政府申请特殊时间营业的证照;在封控期间,我们给加盟商做了大量的培训,不让它们闲下来,这样它们状态就不会太差;我们还给参与抗疫的社区志愿者们送出了上万杯茶,以建立品牌的社会责任感……

上海解封之后的 6 月 1 日,我们做了「柠宝节」这场活动,真金白银给用户补贴了 2000 多万,直接帮加盟商把市场拉起来了。

当然,因为我们融到了钱,所以在挑战面前更有底气一些。

经历过寒冬,我们一直保有畏惧。创业做柠季的每一天,我们都如履薄冰。现在,尽管疫情告一段落,但我们不会去做激进的扩张计划,还是要以数据为依据、谨慎扩张。

2023 年,我们希望开出 2000 家店。这不是一个随口说出的数字,而是我们团队经过大量数据分析、战略拆解得出的数字,一定在保质保量的情况下扩张边界。

这一次,我们对海外市场的走访,其实最大的收获是学会了对海外的市场诱惑 say no(说不)。我们发现,东南亚市场并非我们想象得那么好。以新加坡为例,它房租贵、人力成本高,但年轻人很少、人们的消费欲望不强,并不适合开拓茶饮市场。接下来,我们依然会把重心放在国内市场,海外会做一些市场评估后再进行谨慎、精准布局。

团队在越南考察市场

我们即将面对后疫情时代。我们已经无法再把 2020 年、2021 年的经验,复用到 2023 年、2024 年了。人们总会对不确定的东西产生恐惧,而人们唯一能做的,是确保自己有足够的能力面对世界足够的变化。不久前,我们开了一次高管会,我们特意让员工把柠季过去的经营经验,慢慢沉淀成书面化的、可复制的体系化手册。

我们的观点是,越艰难的时候,越应该苦练内功。因为这个世界上,危机与机遇往往是并存的。2020 年,是疫情最严重的一年,却也是消费行业爆发式增长的一年。当时我们没有赶上,但这一次,我们一定会抓住机会。

蓝领招聘:

行业迎来洗牌,

企业要争做最佳雇主

讲述人 | 汇流天下创始人杨树轶

疫情封控期间,蓝领们的务工生活可以说困难重重。有报道写过,一些外卖骑手为了避免被封控,就睡在办公楼的楼梯过道里,随身携带床铺、几天没法洗澡,晚上太冷了只能喝白酒取暖。我们送到北京的一些劳动者也是,临行前火车票就被退款了。到大城市后,他们可能又会因为临时管控,没法出门工作,收入减少。

我们也通过一些样本沟通发现,很多人在春节都提前回家了。他们在观察疫情的发展,想等到安全之后再出来。

由于对疫情充满恐惧,很多务工者会减少远程打工的意愿。劳动者供给就减少了。

更大的影响来自需求端。去年上半年,上海、郑州、广州、深圳、沈阳等大型城市出现了局部性的静默,这导致消费人数下降,用工需求减少。而更核心的是,疫情的不确定性影响了雇主们的信心。对于生活服务业的餐厅老板、快递站承包商等小微企业主来说,他们不再敢招更多工人,产能的维护和扩张都变得更谨慎。

当蓝领行业的供给端、需求端都面临萎缩时,作为中间服务商的我们,受到的冲击也是很大的。汇流的业务就是,从供给端找到蓝领工人,再交付给有用工需求的企业。疫情期间,我们的业务发生了两次波动,一次是去年上半年个别城市静默时,一次是去年末放开后,很多人都阳性了,供需端又萎缩,我们的月交易量因此下降了一些。

不过,疫情是一次绝对的挑战,但也是一次相对的机会。

中国蓝领行业的劳动力供给短缺,已经是一个长期的、不可逆的趋势。归根结底,这是中国适龄劳动人口逐渐下降、而生活服务业的用工需求持续上涨造成的。疫情不过是放大了这一矛盾。疫情其实倒逼了所有雇主去做最佳雇主,所有服务商去做最佳服务商,以给劳动者们提供最好的就业体验、让他们愿意出来务工。疫情倒逼了整个行业进步,让整个蓝领灵活用工赛道的水准和效率都上了一个台阶。

在这个过程中,那些效率并不高、渠道传统落后的服务商,可能会被淘汰。而那些撮合效率更好、服务渠道更广泛和扎实的服务商,则可能获得胜出的机会。

这正是汇流的机会。我在劳动密集型产业工作了二十多年,2012 年,我参与创办了劳动资源运营管理平台--趣活。在趣活期间,我尝试了各种方法、各种合作伙伴,试图获取更多的劳动力资源。我看到了大家在商业模式上的低效。2021 年底,我创办汇流天下,希望用更高的效率,为企业获取更充足的蓝领劳动力。

核心在于,从活跃于村镇的劳务经纪人、到县级的劳务机构、再到就业城市的大型劳务机构,整个蓝领劳动力获取的产业链太长了,必然会导致效率低下。所以一方面,我们革新了传统渠道,跳过中间商,直接对接下沉的县乡级小微劳务机构,从而缩短招工链条,提高劳动力交付效率。另一方面,我们增加了新的招工渠道,比如在快手等平台直播招工。

当然更核心的是,我们需要给劳动者提供真正好的就业体验、能拆掉他们外出就业的障碍。要想加强蓝领们的劳动意愿,最核心是要消除他们对疫情不确定性的恐惧。当一位村里的蓝领工人位想外出务工时,他会担心,假设我要成为一位即时配送员,要怎么买电动车?人生地不熟,我要怎么找到长期低成本的蓝领宿舍入住?我会不会遇到骗子公司?这都是我们要解决的问题。我们承诺做到本地务工 24 小时内安置、外地务工 72 小时安置。

我们的高效率确实更好地帮我们应对了疫情的挑战。去年上半年上海疫情,我们周边的大量小微劳务机构和劳务经纪人处在歇业状态,但疫情一结束,这些机构又迅速雨后春笋般复活。下沉渠道只有一个「门脸」,开门、关门都方便,就会比传统的长链条模式恢复得更快。

我们大胆地预测,在今年正月十五以后,当国内疫情恢复稳定状态,供给端就会实现快速的反弹。

但对于需求端来说,小微企业主对政策和营商环境信心的恢复,可能还需要几个月的时间。那时候,他们对产能维护的态度才会积极起来,整个生活服务业的用工需求才能持续活跃。

回顾疫情时期,我印象最深的是「阶段性蓝领」。

面对生活压力,很多背着房贷、有孩子要养的白领,没有选择躺平,而是用双手挣钱、成为蓝领行业的一个基础劳动者。我觉得这需要巨大的勇气和务实精神。一方面,这其实说明了中国蓝领的薪酬是相对有保障的、可以供养生活,而另一方面,这也让我看到了中华民族骨子里的那种任何困难都打不到的顽强精神,和务实乐观的生活态度。我相信复苏之后,这些人的日子也会慢慢变好。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK