全员降薪过寒冬:威马绝地求生

source link: https://www.36kr.com/p/1974258320638721

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

全员降薪过寒冬:威马绝地求生

寒气正在传递到每一个行业,即便曾经被资本热捧的新能源汽车也迎来全员共克时艰的时刻,尤其对那些已经在赛道上落后的玩家而言,状况格外艰难。

在天价薪酬争议风波后,威马再次进入了公共视野。——有媒体报道,10月起,威马高管主动降薪50%,普通员工降薪70%。

此前,还有员工爆料,由于公司的年度KPI不达标,威马的全员年终奖被取消。

威马上一次被送上热搜是在9月底:有媒体在威马向港交所提交的招股书中发现,威马在2021年亏损了82亿,却给CEO沈晖发了12亿年薪。尽管这12亿只是受限制股份,一张预先记在账上的巨额空头支票,并不是真的支出。但它却似乎印证了一个走下坡路的故事。

连续的坏消息,终于让车圈想起来威马。自去年起,威马也不再遵循新能源车行业惯例披露每月销量数据。在这家车企官方网站的“大事记”一栏,上次更新还是一年前的D轮融资。

这一次让全体员工降薪共克时艰是必须的。招股书数据显示,过去三年中,威马的累计亏损高达174.31亿元,但平均月销只有2000多辆,不但远远追不上蔚小理,甚至不及哪吒和零跑。并且,在新势力领头羊纷纷实现毛利转正的2021年,威马的毛损率仍高达41.1%,每卖一辆车,要倒贴15万。

威马已经烧不动了。截至2021年12月31日,威马手里的现金及现金等价物为41.6亿元,在新势力中排名垫底,连后起的小弟零跑汽车都有43.38亿元。

曾经与蔚小理并称造车四小龙的威马,是怎么走到这一步的?

曾经的新势力尖子生

威马曾经是造车新势力中最被投资者寄予厚望的那一个。自2015年成立以来,已经拿到了12轮融资,投资者队伍中明星云集:李嘉诚家族、“赌王”何鸿燊家族、腾讯、百度、上汽集团和上海国资等。总额超过350亿元。

巨额融资离不开CEO沈晖强大的资本运作能力。沈晖本人有十余年的海外汽车行业工作履历,曾主导吉利收购沃尔沃这宗中国汽车史上规模最大的海外并购,并带领沃尔沃扭亏为盈;更早之前,他还曾执掌汽车零部件提供商博格华纳以及菲亚特动力,人脉遍布汽车产业链的上下游。用沈晖自己的话说,“没有人可以像我一样拿起电话就能和通用CEO、CFO直接对话。”

威马创始团队的其他成员,也大都为吉利出身、有多年造车经验的业界老兵。相比互联网成分极高的蔚小理,至少在新势力造车角逐的开场,威马团队的履历看起来无疑更令人信任——更接近脚踏实地造车的实干家而不是PPT狂魔。

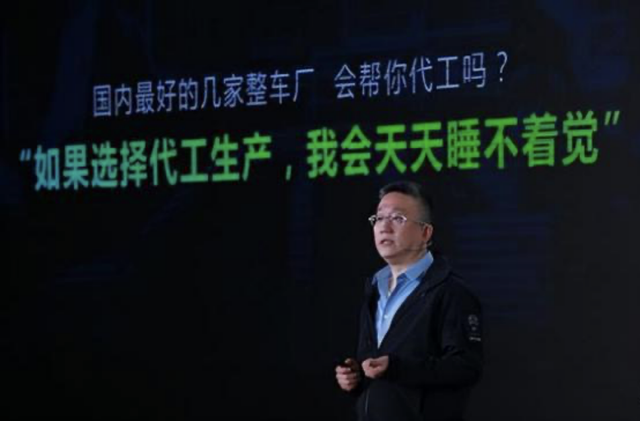

似乎急于证明自己对造车路径的熟稔程度和对产业资源的把控能力,沈晖没有选择像其他新势力一样的代工之路。沈晖曾公开宣称,选择代工生产会天天睡不着觉。

2016年8月,威马成立还不到一年,沈晖即宣布与温州市政府达成协议,将落地年产10万台的整车工厂,2020年又在湖北黄冈建起工业4.0级的第二工厂。

2019年是威马最春风得意的一年,得益于B端网约车市场火爆的订单,威马旗下首款量产车EX5成为新势力中首个累计交付破万的车型。沈晖在这一年豪言,年销10万辆将是新能源汽车的生死线,威马将在未来两三年内达到这个数字。

但3年过去,曾经被沈晖暗讽选择代工的新势力对手们都已跨过了10万的生死线,而威马则在生死的边缘挣扎,只能孤注一掷押注港股上市。

斥巨资建厂,很可能吃力不讨好

自建工厂的确给沈晖贴上一个“靠谱”的标签,让威马能比其他新势力更好地掌握工艺和交付时间,利好融资,这一模式也造就了威马初期的成功。

但坏处也相当明显。

首先,建厂需要巨大的投入,两家工厂消耗了威马超过一百亿的资金,在企业初创阶段就走上如此沉重的重资产路线,也为威马今日资金窘迫的状况埋下了伏笔。

其次,温州与黄冈工厂的年产能达25万辆,而威马成立至今,累计才卖出了8万辆车。2021年,威马位于温州和黄冈的两条生产线产能利用率分别为71.5%和16.2%。在汽车行业,自建工厂要达到80%的产能利用率才能实现盈亏平衡。威马的工业4.0级工厂,始终在不断烧钱。这也是为什么威马至今都难以实现毛损转正。

最致命的是,把钱砸在工厂里,就意味着要在研发与营销上作出牺牲,而这些才是车企竞争的关键所在。根据招股书数据,2019-2021年,威马汽车的研发投入分别为8.93亿元、9.92亿元、9.81亿元,三年来几乎没有变化。对比蔚小理30-40亿的研发费用,威马在产品力上的落后、被嘲“一款车型卖三年”也只能说是一种必然。

论外观,威马的几款车型都无一例外有着燃油车的钝感,旗舰车型EX6和前代车型EX5高度撞脸。并且,威马以网约车市场驱动销量的战略也严重伤害了品牌形象——没人会觉得开“网约车同款”是一件值得骄傲的事情。

论软件实力,蔚来和小鹏分别有备受好评的Banyan榕树和SEPA平台,并且几乎年年都在做迭代。而威马的主力车型搭载的还是三年前的老平台。

论自动驾驶,威马在这方面彻底躺平,完全依赖百度的技术支持,而随着百度亲自下场造车,这段合作关系的未来走向,还是一个未知数。

乃至续航,更新了4代之后的主力车型EX5,续航却只有403km,远逊于今天市面上主流电动车型动辄500-600公里的续航。2020年,威马还遭遇了严重的电池安全性问题,在多起自燃事故发生后,被迫召回一千二百多辆车,随后还私自“锁电”,引发车主集体投诉。

而这些产品力,才是新能源车赛道制胜的关键。蔚小理等新势力无一例外都是采取先代工,聚焦营销和研发,然后再建厂的策略。

而威马,尽管早先自建工厂保证了品控、产能和交付时间,但却在产品力上,和新势力领头羊们差距越来越大。很遗憾,挑剔的新一代车主们在乎的是智能化和科技感,不是沈晖引以为傲的自主产能和品控。并且,这一优势也正随着新势力们纷纷站稳脚跟、自建工厂而消失。

但威马也正在意识到这一点,开始尝试抛弃传统车企出身带来的的桎梏,努力像新势力们一样,接近新一代的用户,更准确地锚点自己。

首款轿跑车型威马M7,在硬件上给足了诚意:3个固态激光雷达,4颗英伟达Orin-X自动驾驶芯片的配置,最大算力高达1,016TOPS。至少在堆料上在目前的新能源旗舰车型中一骑绝尘。软件上也有合作伙伴和大股东百度的协助。

按照沈晖的规划,M7将在2022年下半年上市。威马能否在接下来两年,这个新能源赛道厮杀最激烈的时刻站稳脚跟,成败在此一举。

威马的名字来自德语Weltmeiste,世界冠军。但对此刻的威马来说,在成为世界冠军的道路上,更重要的恐怕是Zukunftsfähig,脚踏实地,面对未来。

作者:常嘉亦

文|松果财经(ID:songguocaijing1)

该文观点仅代表作者本人,36氪平台仅提供信息存储空间服务。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK