客户体验:人性、个性、感性

source link: https://www.woshipm.com/user-research/5600328.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

无论是产品还是服务,做好用户体验及客户体验,都是其留存用户、减少用户流失的有效步骤。不过企业或商家常常难以把控客户体验上所需注意的细节,除去产品或服务层的基础设定,企业还需要围绕“人性、个性、感性”等三个层面进行交互上的关注。

当下,对于大多数公司而言,其实都没做好客户体验驱动业务的准备。他们还在纠结要把客户体验的工作放在哪个事业部,需要考核的 KPI 是什么。

新的时代需要发展新思维,本文将带你从「人性、个性、感性」的层次去理解客户体验。企业通过整合所有的事业部,在客户旅程的各个接触点上围绕客户开展工作,关注每个与客户交互的体验时刻,在接下来的商业竞争中,寻求口碑爆发式增长的机会。

以下,Enjoy~

一、以客户为中心的时代

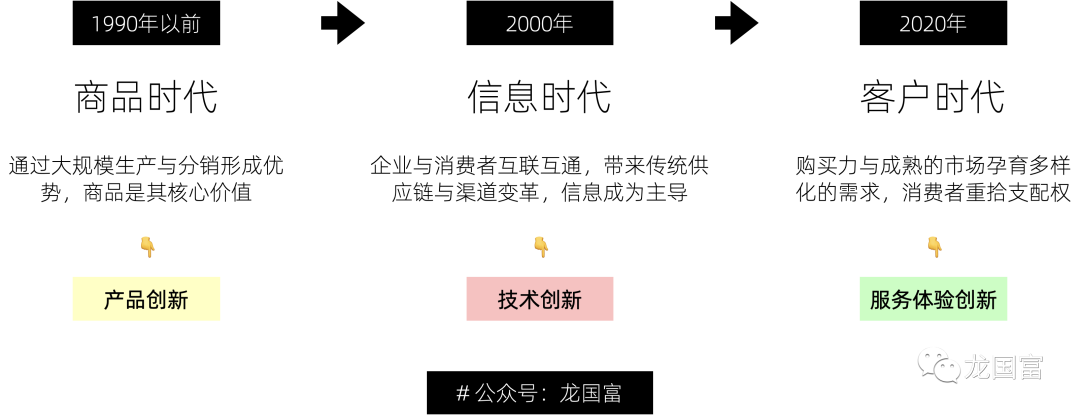

从近代商业的发展来看,可以分为三个阶段,每个阶段都有其时代的意义。

- 1990 年以前是商品时代,以产品创新驱动力;

- 2000 年后是信息时代,以技术创新为驱动力;

- 2022 年开始,进入客户时代,以服务体验创新为驱动力。

👆🏻近代商业发展创新驱动演变

在商品时代,通过大规模的生产与分销形成优势,商品在当时是核心价值。

像洗衣机、电视机、缝纫机、凤凰牌自行车等等,对于当时的人们来说,它们所提供的体验是全新的,在这个时候,产品创新是购买商品的主要理由。

在信息时代,企业与消费者互联互通,带来传统供应商与渠道变革,信息成为主导。

像淘宝横空出世,让天下没有难做的生意,把产供销、运营的链路借由互联网透明化,在这个时代中,人们真正地可以货比三家、甚至三百家,过量同质化的产品,让人们开始寻找使用产品过程中的体验,而不是聚焦在产品本身。

而在客户时代,购买力与成熟市场孕育多样化的需求,消费者重拾支配权。

人们一改从前依据性能表现以及可靠性来选择产品,而是从中解放出来,去关注这些产品到底可以给我们的带来什么样的体验,而不仅仅是它能够做什么。

就好比你只要花十来块就能做出不错的咖啡,但是你还是会愿意花上几十块去星巴克坐坐。

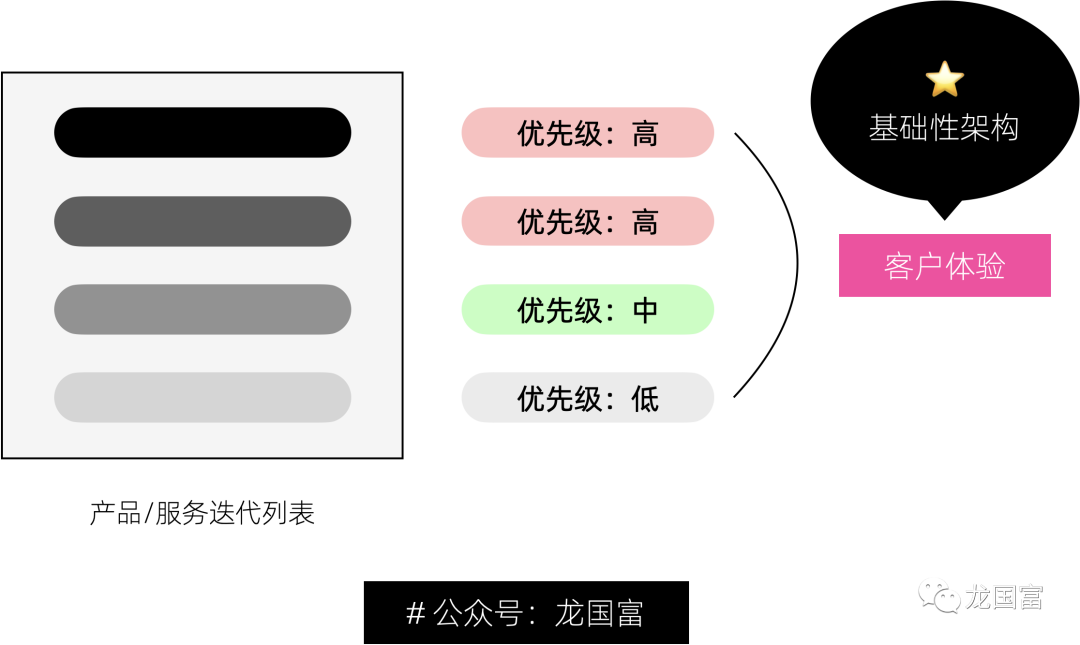

二、客户体验是基础性架构

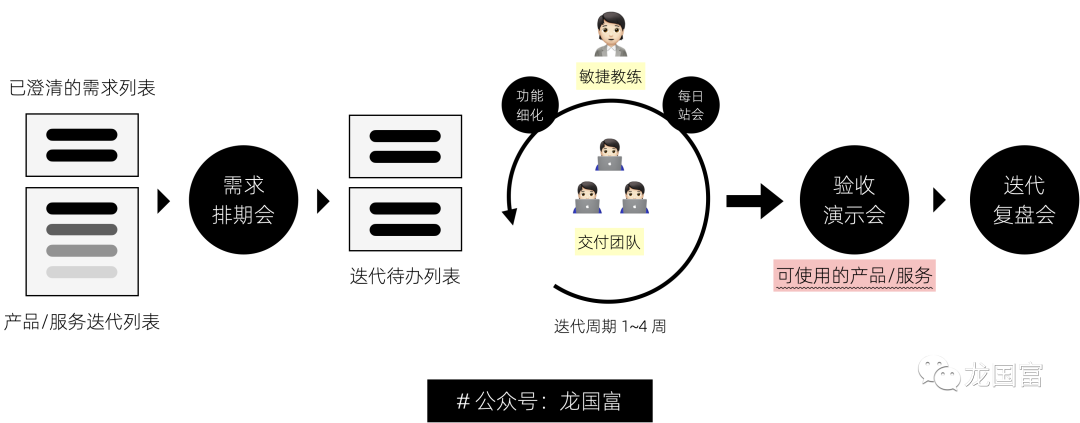

👆🏻敏捷开发示意图

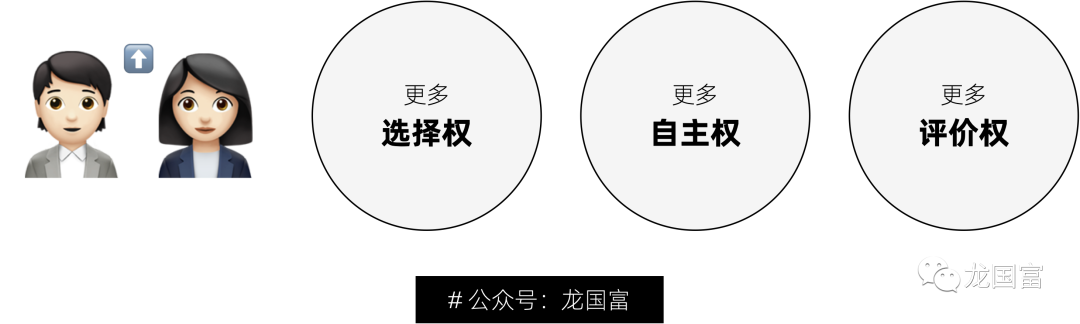

现如今敏捷开发当道的市场环境,大家都是追求小步快跑,先求有,再求优,这在互联网更被奉为生存法则。粗放式的商业环境中,先发优势的确可以为企业迅速攻城略地,但现在消费者比以前拥有更多选择权、自主权和评价权,非谁不可的情况逐渐在消失。

👆🏻客户重获消费主权

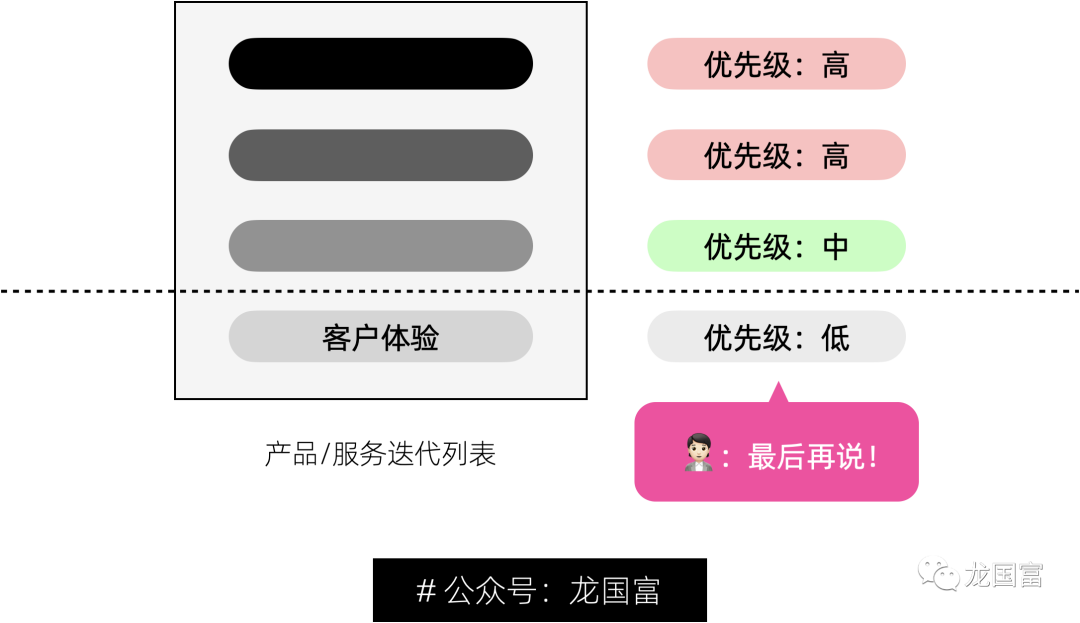

根据敏捷的思路,做法就是把客户体验当做一种功能来做,被视作产品或服务的特性,而不是企业发展的核心要素。

是的,目前大多数企业的看法都是如此。认为只要在产品或服务开发的最后加上去就可以了,而不是“附加”于设计过程中,在一开始就以客户体验驱动设计过程。

👆🏻敏捷思维下的误区

在当下的商业语境,我们还需要反复去强调客户体验,它才有可能被企业注意到。

这里其实并不是要去否定企业所有之前的做法,这里想要表达的是,现在客户并没有这么多的耐心等你慢慢去调整、迭代,一旦有更好的产品或服务出现,就是发生规模性的转移。

👆🏻客户体验是基础性架构

所以,在敏捷的背景下,应该要把客户体验作为企业基础性架构、存在的根基、核心驱动因素来看待。

是一种不需要被强调,便会“存在”的存在。要不即便是满足了“先有”的要素,客户在面对产品或服务种种违反人性的设计和体验,不用多说,你也能知道最终的结果。

三、人性化的客户体验

客户体验体现在企业中,就是要管理者自上而下站在客户及员工的角度去思考,而不是从企业、产品或服务的视角出发,这意味着企业经营要转变:不再着力去强化供给的能力,而是让需求力提升(川岛蓉子,2019)。

意识到这一点,企业应该开始思考:

- 我的客户是谁?

- 我怎么知道客户都有哪些需求未被满足?

- 我怎么才能更接近客户的需求?

- 我希望客户拥有什么样的体验旅程?

- 我应该提供怎么样的接触点才能创建理想的体验?

- 当客户和接触点交互时,应该具备什么样的体验特点?

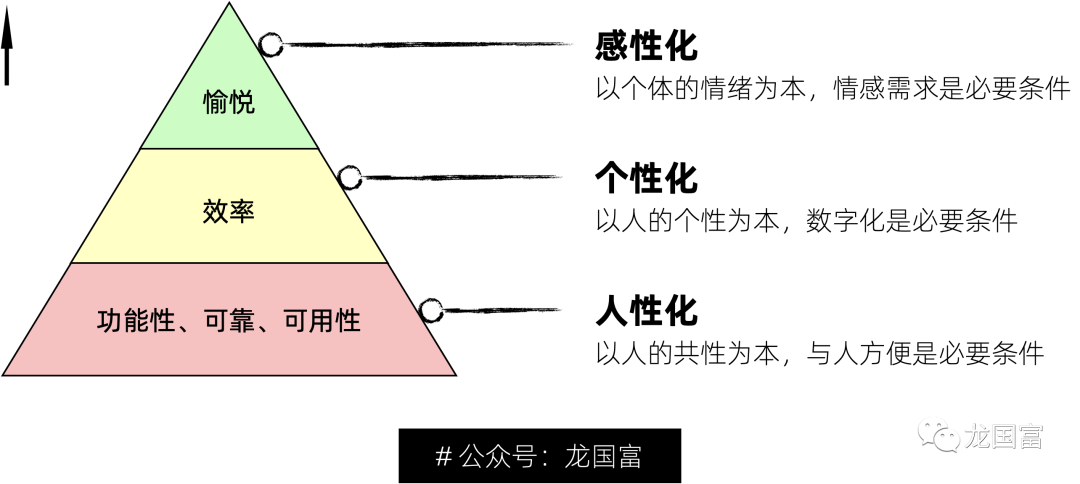

1. 客户体验的三大层次

把客户体验置于设计过程中,可以从以下三大层次进行:人性化、个性化、感性化。

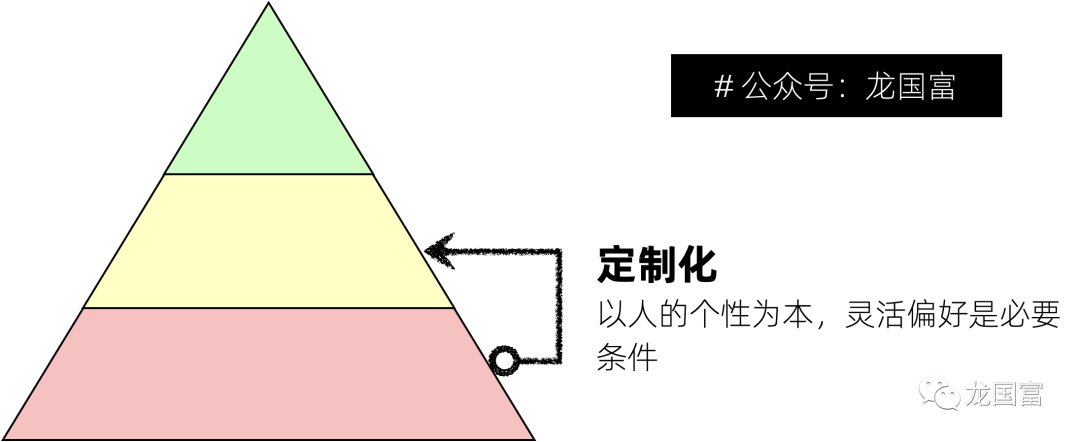

👆🏻客户体验金字塔模型

从客户体验金字塔模型可以看出,人性化是践行客户体验的底座。

人性化的核心理念是“以人的共性为本”,强调在设计过程中就要依据人的行为习惯、生理结构、心理状况、思维方式等,尊重和满足人的心理&生理需求和精神追求。

2. 人性化和反人性

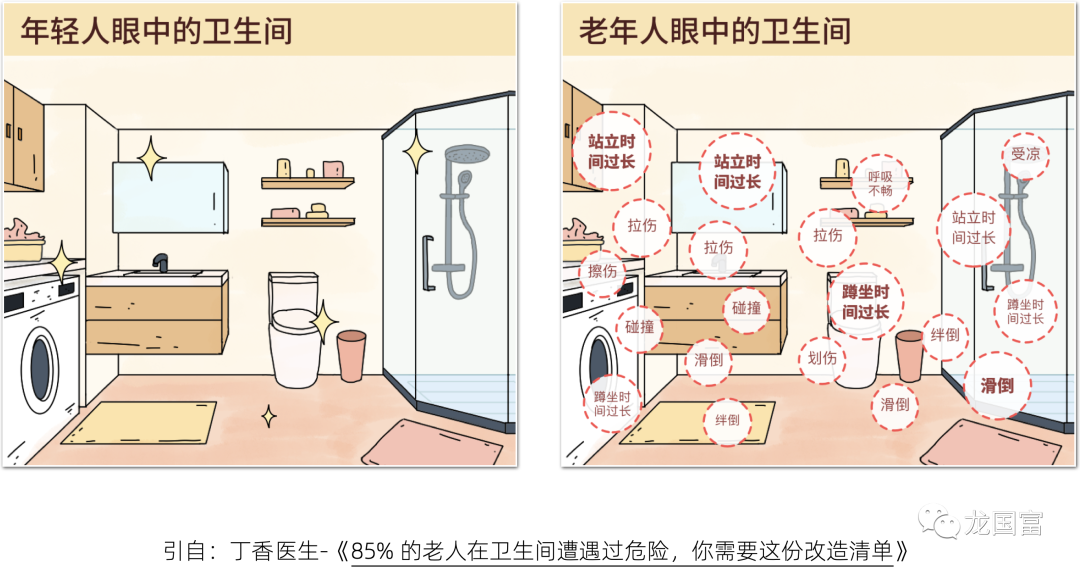

在城市化公共服务的设计中,突出效率固然是设计的重要一环,但充分关照各类人群(包括残障人士、老龄人、妇女儿童等)的各类层次需求,建设无障碍城市环境,才能体现城市的宜居和人性化。

像盲道的规划、电梯入口的高低按键、楼梯间的高低扶手和防滑条等等,“与人方便”是客户体验在人性化的关键。

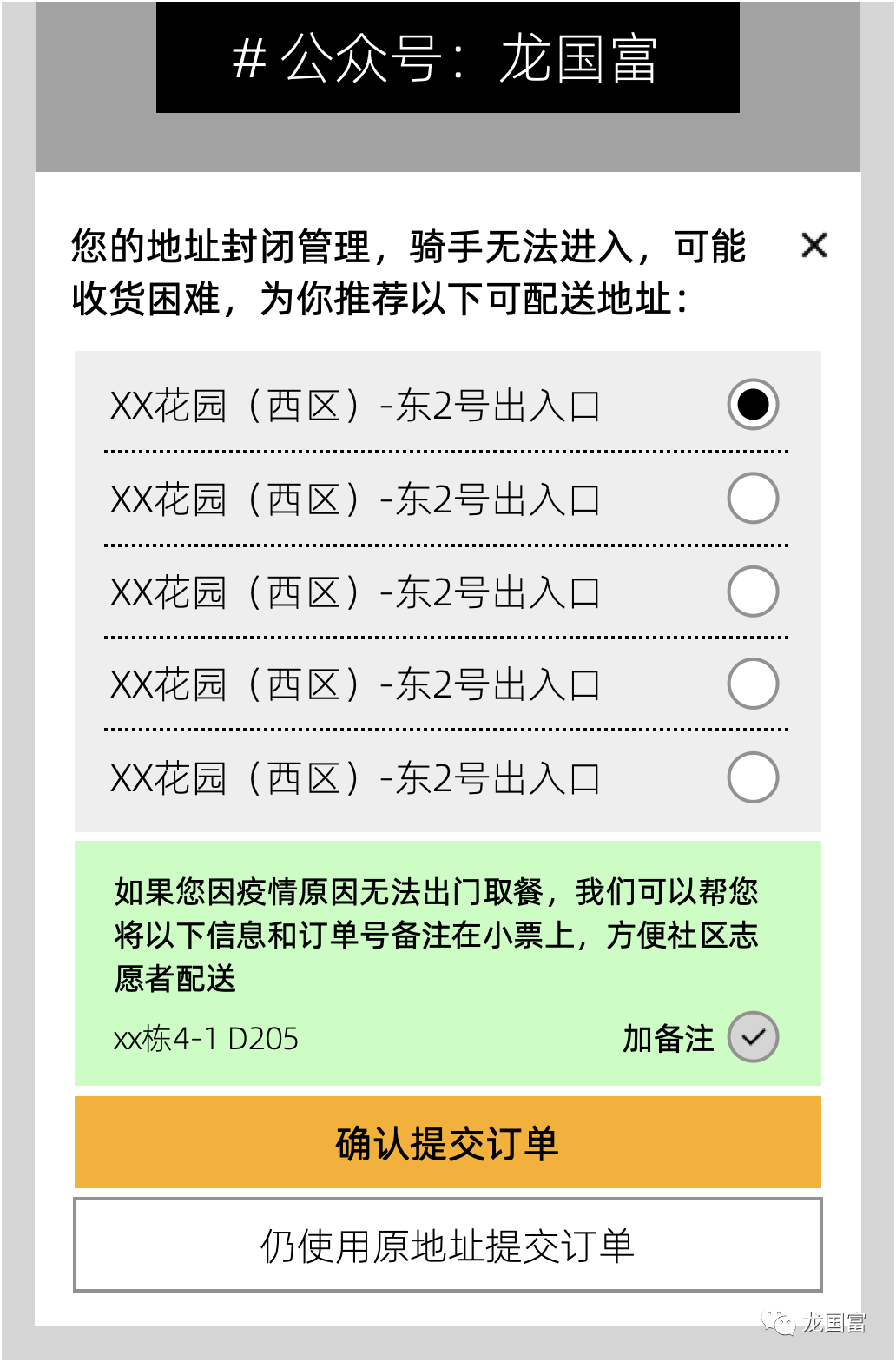

还有,最近深圳一些社区在疫情影响下临时封控,在美团点了外卖无法直接送上门,只能自己到小区出入口去取。鉴于这种状况,平台会让客户选择取餐的入出口,尽可能给予方便。

美团外卖App

有人性化,当然也会有反人性的。

AED 急救站,又叫自动体外除颤器,它是专为院外急救设计的急救设备,可以自行分析确定患者特定的心律,判定该病人是否需要电除颤,并且给予电击除颤。

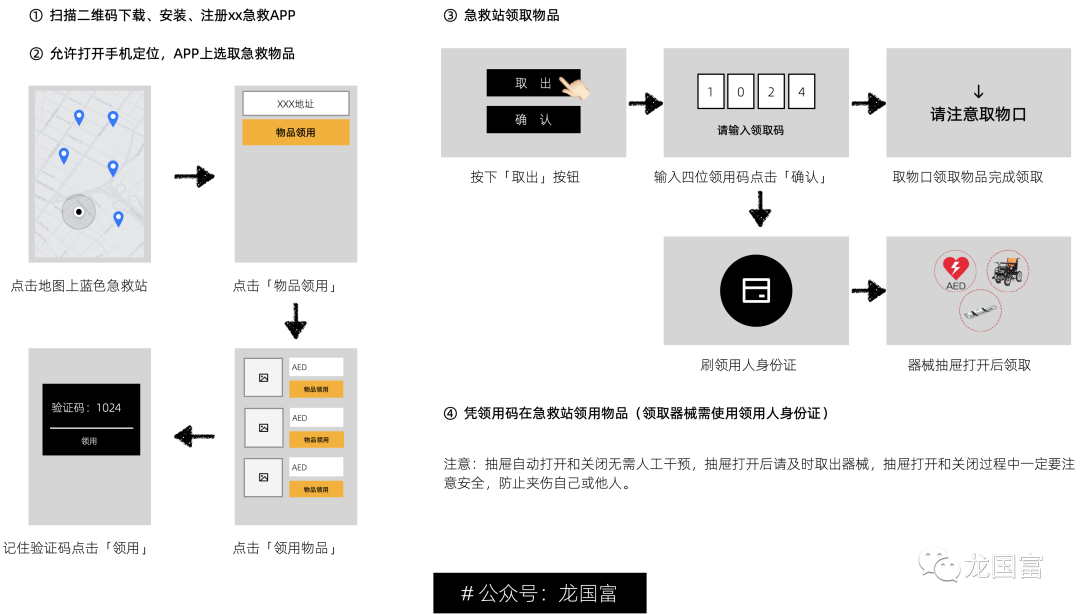

👆🏻AED急救领用流程示意图

在图中的我们可以看到使用 AED 急救站共需要五个步骤。

- 第一步:扫码下载安装 App

- 第二步:开启定位,选择地点和物品

- 第三步:点取出按钮,输入领用码,刷身份证

- 第四步:拿出 AED

- 第五步:回头一看人没了!

客户体验的人性化需我们深入了解人们的生活处境、需求及动机、信念与期望、有意识及无意识决策背后的原因,以及理论上应更为理性的购买行为,而不只是旅程。

四、从人性化迈向个性化

人性化能够让人可以获得标准化的解决方案,因为这个出发点是基于大多数人而言的。而个性化是为独立个体作为出发点,为他们遇到的具体场景给出合适的解决方案。

1. 定制化和个性化

个性化的核心理念是“以人的个性为本”,在追求“个性化”体验之前,要先满足“人性化”。人性化是在逐步、持续响应个性化体验的过程,这个过程还存在一个“定制化”的阶段。

比如,Macbook 与 iPad 随访功能,Nike by you 定制自己喜欢的鞋子。

1) Macbook 与 iPad 随访功能

👆🏻随访屏幕位置摆放

在办公场景中,有时会把 iPad 放在 Mac 左边,从右边移动鼠标就很不方便。苹果公司洞察这一需求,让使用者可以在显示器偏好设置,控制 MacBook Pro 显示器与 iPad 之间的排列方式。不仅可以设置iPad 屏幕的摆放位置,还可以调整哪台设备作为主屏和副屏。

2) Nike by you

Nike 推出了一项让客户自己 DIY 鞋款的服务,客户可以按照自己的风格偏好,在众多可配置的选项中,挑选自己喜欢的鞋款、配色、皮革、鞋带等等,随心所欲组合你的风格。

- 定制化:客户自己进行设置。

- 个性化:系统自动进行匹配。

👆🏻定制化处于中间阶段

定制化可以看作是人性化到个性化的中间过渡阶段,在没有更准确的个性化之前,可以先把注意力放在更多的定制化上。

另外,定制化过程中所产生的可选项,恰恰是个性化所需的要素。

2. 个性化的客户体验是“被动”的

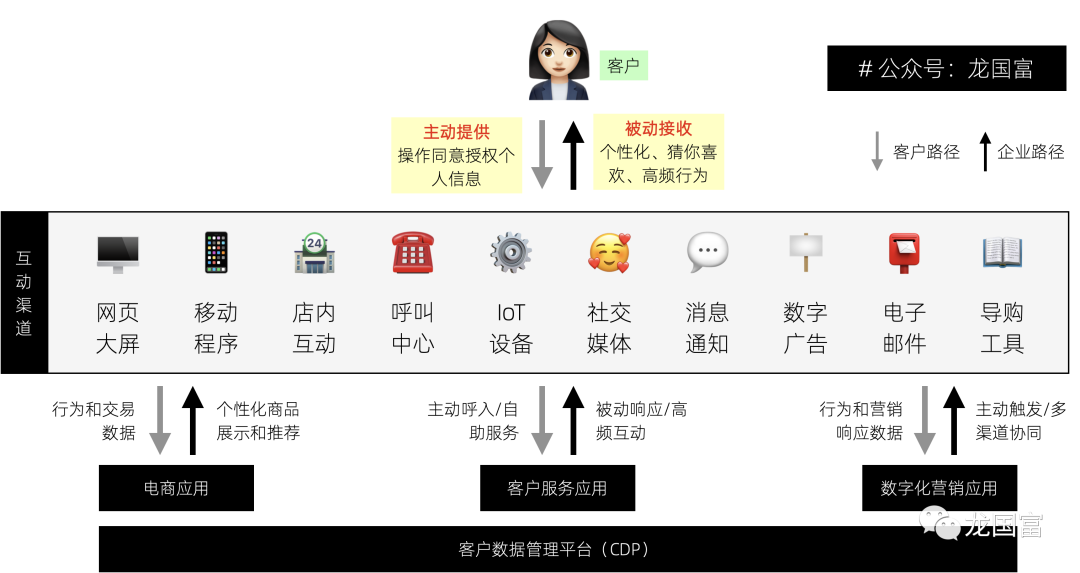

定制化和个性化在客户体验最大的区别:主动 VS 被动。从图中,我们可以了解到个性化在多渠道交互场景下的呈现逻辑。

👆🏻客户“被动”接收个性化服务

以电商应用为例,客户会在首次与企业/品牌在多渠道的交互中,主动操作授权个人信息,期间客户所产生的行为和交易数据会通过电商应用沉淀到客户数据统一管理平台(CDP)。

然后,企业/品牌会借助算法模型,为客户进行个性化商品展示和推荐,像淘宝、美团外卖等千人千面的逻辑,是目前市面上较为常见提供个性化客户体验的实践思路。

另外,客户服务应用基于 NLP 的机器人流程自动化(RPA);数字化营销应用在小红书、微信朋友圈、抖音等平台上,把广告在合适的时间投放,触达目标客户。

是的,个性化强调的是“被动体验”,是依赖服务系统信息化。

使用目标客户的信息和数据分析,去了解具体客户是“生客”还是“熟客”,什么职业、学历,什么购买频率、购买周期,有什么特殊偏好和要求,主动开展以满足客户可行化需要为目的的全方位服务。

3. 个性化的必要条件是数字化

客户体验的个性化需要依赖于人、流程、技术的结合才能得以体现,必要条件是数字化。只有依赖多渠道、足够的互动数据支撑,才有个性化的可能。

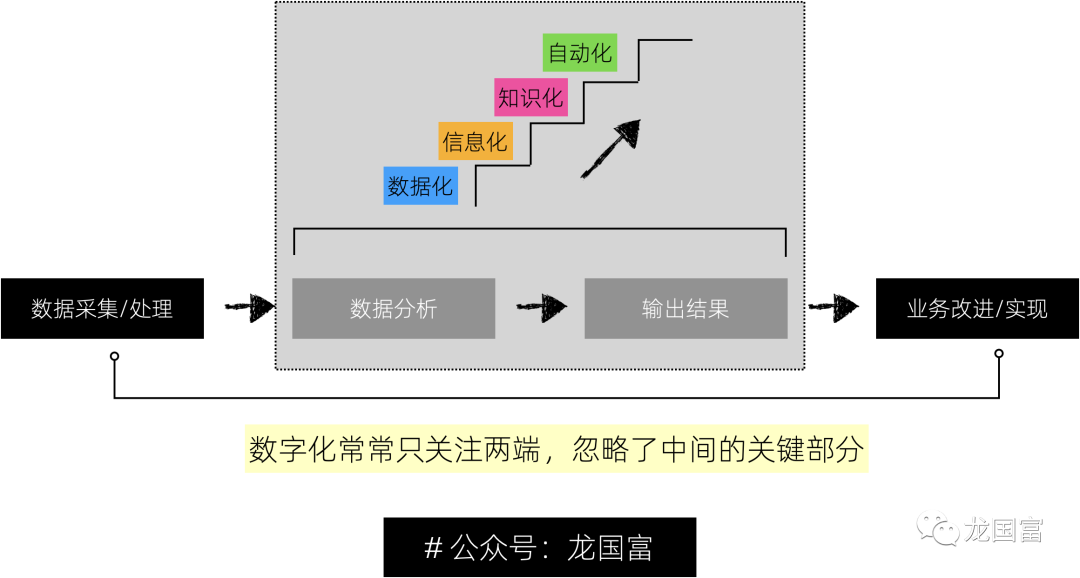

数字化常常在两个节点出现,一是数据收集端,二是辅助应用端。从数据驱动的全过程(数据采集/处理 → 数据分析 → 输出结果 → 业务实现/改进)看,数字化只占两端,忽略了中间的关键部分。

👆🏻数字化落地关键环节

传统商业误解的一点是:只有接入更大量的数据或者实现智能化才能收获价值。实际上,作为未来的数据从业者,无论数据量的大小,关注数据并转化为有效信息才是关键,智能只是一种实现工具,大多数情况下小数据亦有其价值。

- 第一阶段:先有「数据化」,即通过技术手段采集数据,形成客户数据池。

- 第二阶段:接着「信息化」,即客户的行为和看法。

- 第三阶段:再到「知识化」,即应对客户满意或体验提升的解决之道。

- 第四阶段:最后「自动化」,即机器识别并进行客户个性化的处理。

数字化转型就像是春耕播种,一步一步来,秋后才能有所收获。企业需要通过数据管理、数字体验和组织架构的调整,认知和接受技术的搭建是一个不断演变的进程。

4. 个性化与隐私冲突

数字化语境下,什么才是客户需要的个性化体验呢?

要提供个性化体验,应首先获取数据,通过数据挖掘客户在具体业务场景中未被满足的需求,以更好地了解客户的行为和品牌关系的期望,为客户提供更好的、个性化的体验。

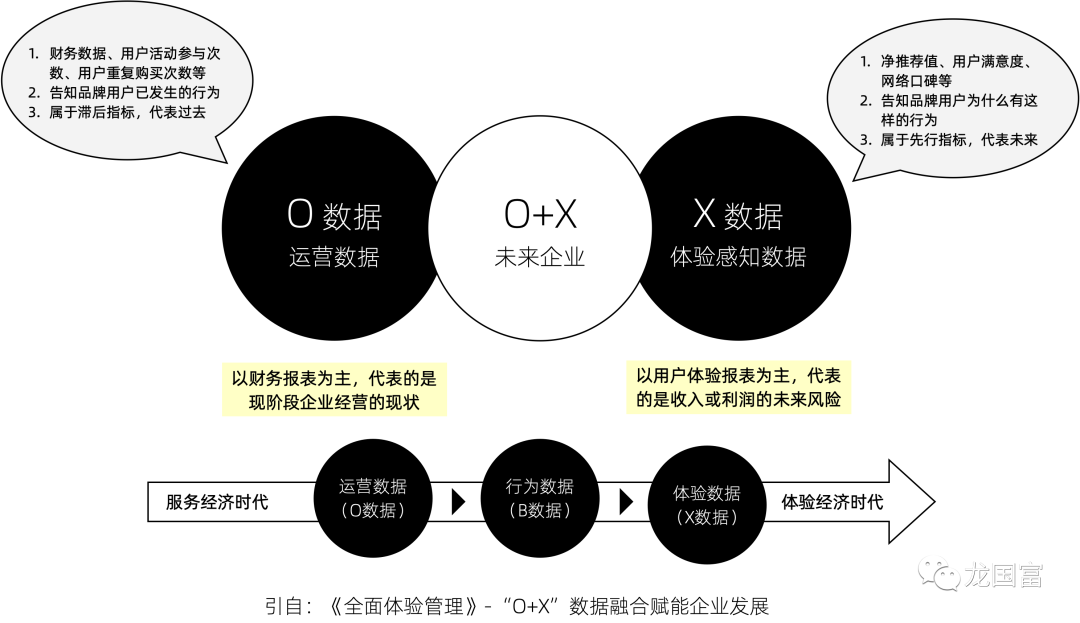

现在的企业在进行营销计划的过程中,都会有针对性收集客户数据,其中包括我们常谈及的 O-Data(运营数据)、X-Data(体验数据)。

Spotify 工程师副总裁的说法是:“ Spotify 的期望就是成为一个千人千面的平台。从本质上讲,Spotify 有 2.86 亿个版本,每个用户都有自己的版本!”

但当前商业环境下,由于对个人隐私外泄的担忧及对数字广告商的不信任,客户越来越抗拒与品牌分享他们的数据,大规模的个性化也引发了期望值冲突的危机。

比如,我在百度上搜了一下“华为手机”,在淘宝就会给我推送。这种监控式所带来的“个性化”体验,我会认为自己的个人隐私受到了侵犯。

是的,在技术上确实可以为客户带来自以为更加便捷、更好的体验。但是对于客户来说,真的是这样吗,事实上答案并不是这样的。

以人为本,在面对客户保有敬畏和克制的状态,我认为是赢得客户长期信任的必要条件。

利用数据使数字渠道人性化,可以推动个性化,相关且无摩擦的交互,从而提高客户体验。

5. 如何让个性化真正地服务于客户体验?

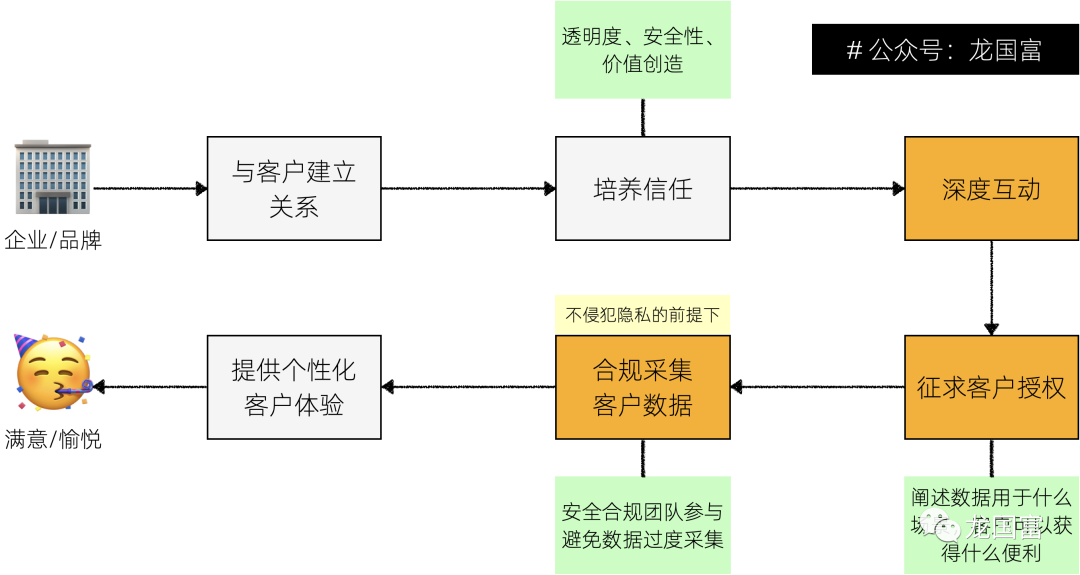

如今,在互联网面对个性化的推荐,客户只能被动地被采集数据,被动地接收算法认为你需要的、喜欢的服务与信息。客户需要的个性化,应该是“主动后的个性化”。

首先企业要清晰地认知,你需要应该是高质量的数据,而不是海量数据。未经同意收集的数据会让客户感到隐私被侵犯,这样不仅是不道德的,而且是无效的。

👆🏻个性化体验实践路径图

在为客户提供“个性化”体验的前提,企业/品牌需要先和客户建立关系,在深度互动的过程中采用客户容易接受的方式,让客户给予相关数据使用授权。

常见的几个例子:

- 微信小程序在头像昵称授权、手机号授权、服务消息推送授权等等,都会要求在使用者必要的情况下,才可以进行单次的权限获取;

- 苹果手机 App 的在使用相册的时候,会进行权限询问,是授权所选照片还是所有照片等;

- 在网站需要记录你的行为数据(Cookies)的时候,也会事先征求获得你的允许。

为了避免客户的个人信息或行为数据被过度采集,需要要求安全合规团队参与,并和客户明确说明所采集数据的使用用途。

按照合法性、正确性、透明性、目的和保留限制、数据最小化、准确性、完整性和保密性等原则对客户个资进行处理。

这在客户对个资愈发关注的背景下,粗放式的数据管理方式无法应对未来的挑战,企业/品牌未来获取数据一定是会受到国家政策上的制约,所以良好的、安全合规的数据采集管理办法,是保障客户数据安全的重要一环。

客户体验的个性化不可能永远完美,但你真实、真诚的交互会让客户给予你最大的信任。

五、客户体验的终局:感性化

《哈佛商业评论》指出,技术的进步正在一步步消除人们购买商品的“摩擦力”,推动人们走向无摩擦商业。对各类数据(比如,已知偏好、先前行为、传感器数据等)进行实时结合,并在事先征得客户许可的情况下,利用数据代表客户自动发出购买指令。就好比一台智能冰箱,一旦感测到冰箱里的某种食物所剩不多,就会自动下单。

这种商业场景看似美好,却也存在隐患,最直接的表现就是品牌忠诚度的消失。

感性化的客户体验考虑客户的情感需求而不是考虑产品的功能。把功能和情绪联系起来让客户喜欢上你的产品,服务和应用。

1. 感性化是一种什么能力?

感性化是一种什么样的能力?怎么获得感性化的能力?

在纪录片《他乡的童年》中,在日本的幼儿园有一个细节深深触动了我。教室一扇被设计成“关不上的门”,根据孩子的力量,把门设计得不容易关上。

冬天的时候,如果门没关严,离门近的孩子会吹到风会感觉到冷,负责关门的孩子就需要起身再次关门,以此来教育孩子。

这些设计上的故意不方便,都是在细节上反向教育孩子学会在意和照顾他人的心情和感受,不轻易给他人添麻烦。从细小的地方培养整理的习惯,让孩子理解自己的行动对别人造成的影响,从而学会在意与照顾他人的感受和心情,让他们从小懂得不要轻易地给别人添麻烦。

是的,这是我认为感性化的客户体验。不是说我放一部宣传影片,去告诉你,我的企业/品牌都做了些什么,好在哪。而是你清晰知道自己想要给客户提供的体验,也知道客户是如何感知其产品、服务和品牌的。

区别于客户明确告诉你,他要的是什么。你在做的是围绕在体验层面,把产品/服务细节、你希望传递给客户的理念和感受,去一步步实现。

2. 感性化的客户体验

罗兰贝格认为,消费者对品牌的感知主要来自两个方面:理性价值和感性价值。

- 理性价值:是指产品或服务本身的实用价值,即“毛价值”。

- 感性价值:是指消费者在心中通过联想和想象服务产品或服务的无形价值。好比消费者更倾向于用更高的价格购买品牌心智更好的产品或服务。

感性化的客户体验,是反抗算法取代情感、被动选择成为客户消费常态的重要方式。在客户的旅程中,借助感性化去介入客户日益自动化的购买流程, 在无摩擦交互的商业中,重获客户忠诚度。

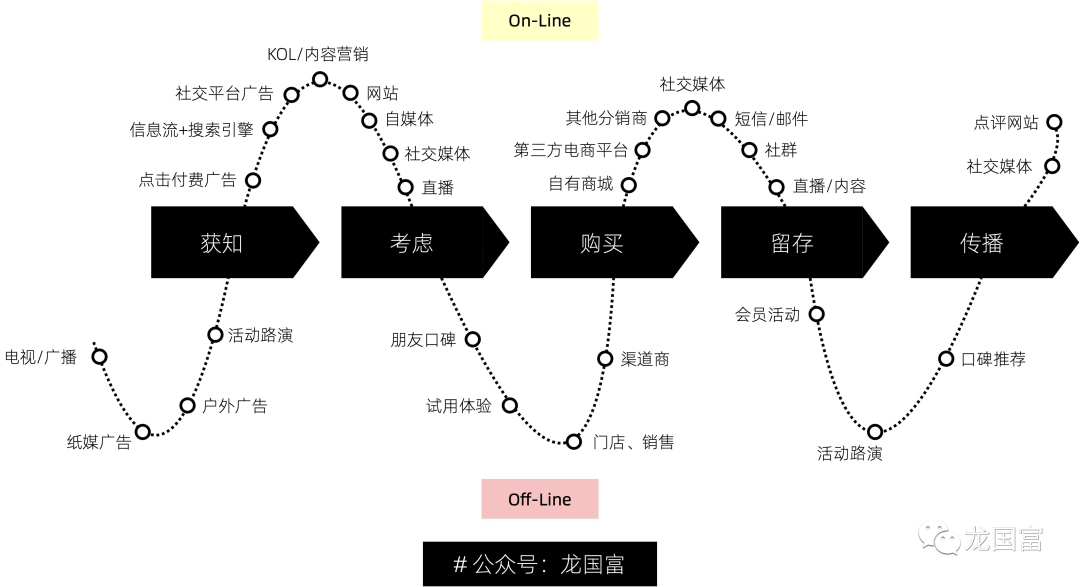

而这些,我认为需要回到客户旅程上来落地实现。

👆🏻 客户旅程示意图

基于客户旅程来定位场景,强调人的感性心智,关注“感性人”在每个接触点上,客户的心情或感受是开心、着急,还是不满、愤怒等。充分观察和记录客户情绪,理解引起这些问题背后的原因(也可能是机会)与购买决策的关联性。

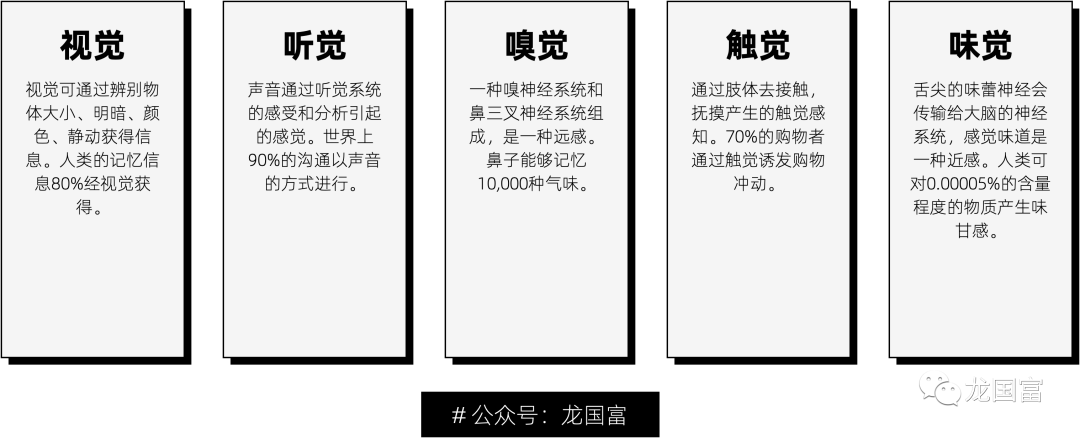

👆🏻“五觉”是哪些?

这样的解决方案应该能够处理掉这些问题并帮助客户克服消极情绪。但感性化的客户体验还需要营造场景,从客户的“五感五觉”进行主动性的介入,主动沟通和服务。(五感是指:尊重感、高贵感、安全感、舒适感、愉悦感。)

至于如何营造场景,需要能可持续地保证每个时刻、每次交互都和客户密切相关,是对他们有意义的,能够基于他们的需求以及期待。

3. 感性化背后的驱动力

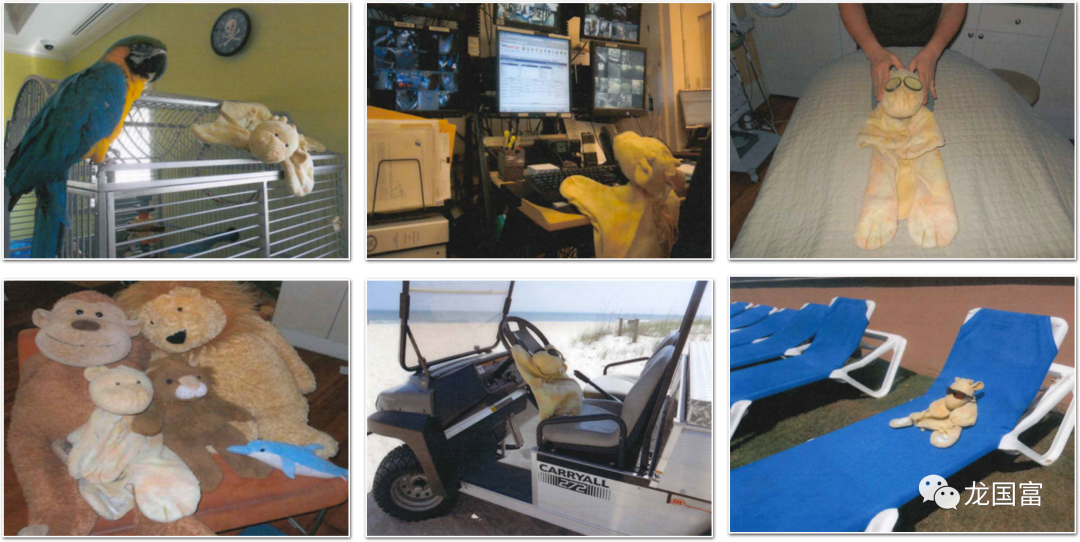

怎么在客户体验上实现感性化呢?我们一起来看案例「度假的🦒长颈鹿“乔希”」。

👆🏻 丽思卡尔顿酒店

这是一则发生在 2012 年的真实案例。美国作家 Chris Hurn 和家人、两位小孩在丽思卡尔顿酒店度假,由于疏忽,回到家后才发现他们其中一个小孩最喜欢的毛绒玩具-🦒长颈鹿“乔希”被遗忘在了酒店。

我想你也能理解这种感受,对于小孩来说,毛绒玩具就是他们最亲密的朋友,不见了的那种感受,想必是非常难过了。

为了安抚哭闹不停的小孩,Chris Hurn 说了一个善意的谎言,告诉孩子:“乔希太喜欢酒店了,他还在酒店度假,过几天他就会回来和你玩了”。好在孩子相信了这个故事,冷静了下来。

随后,Chris Hurn 电话与酒店取得了联系。酒店在找到乔希后,酒店工作人员向 Chris Hurn 发送短信并咨询了 2 个简单的问题:

- 您着不着急得到这个遗失物?

- 开放式问题:酒店还能为您做一些什么额外的事情?

在得知 Chris Hurn 为了哄小孩说的善意谎言之后,酒店形成了一个洞察。几天后,酒店成功把乔希送还 Chris Hurn,在包裹里除了乔希之外,还有“长颈鹿在泳池晒太阳、做 SPA、打电动游戏、还有在越野车上兜风的照片”,给小孩营造了一个乔希真实度假的场景。

👆🏻 “乔希” 🦒 在度假

这个 AHA Monment 的场景营造,就是感性化的客户体验的最好体现。基于对客户的精准洞察,主动触发行动、让客户保持高满意度。

令人佩服的是,酒店的团队在面对突发状况时,并没有惊慌失措,没有机械地从章程手册中寻找答案,也没有因为担心处理不好这场虽然不起眼却相当重要的客户危机而焦急地向经理寻求建议。

在这个案例当中,酒店的员工自然而然地找到了安抚这位小顾客的方法,这一切都要归功于酒店的企业文化对一线团队潜移默化的熏陶。

高质量的客户体验要求在管理上有相应的激励机制去充分激发员工的主观能动性,关心支持他们、充分信任、充分授权,让员工在分享更多决策权的同时又承担更大的责任,成为权责统一的主体。

六、写在最后

用一个代码指令就能解决问题,这当然非常高效。但是人用作为人的常识处理与人、货、场、机器之间的问题的空间也随着消失了。

只有数字化,体现出来的可不就是愚蠢和傲慢吗?

客户体验是基础性的架构,塑造客户体验是系统化的工程。人性、个性、感性三大层次,是影响和持续推动优化与时俱进,找到解决客户诉求更好的方案与方式。

客户体验既需以人为本,又要有理性的数据和洞察,考虑客户的行为、心态、参与历程和需求(无论是已知还是未知的)推动营销技术和标准化流程,还需要感性的共情能力。

最后,客户体验道阻且长,共勉~

专栏作家

龙国富,龙国富,人人都是产品经理专栏作家,CxHub主理人。致力于终身学习和自我提升,分享用户研究、客户体验、服务科学等领域资讯,观点和个人见解。

本文原创发布于人人都是产品经理,未经授权,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于CC0协议。

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK