我在新西兰当老师,发现在自由的表象下,却有着我们不得不防的禁锢

source link: https://www.jiemodui.com/N/131766.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

我在新西兰当老师,发现在自由的表象下,却有着我们不得不防的禁锢

作者:ABB 发布时间: 2022-04-25 09:00

图片来源:unsplash

*来源:外滩教育(ID:TBEducation),作者ABB,点击链接查看原文

诸多家长艳羡国外教育,仿佛那里的教育环境就是天堂。但实际上不尽如此。本文作者在新西兰担任汉语老师期间,观察到了别样的教育生态。穿梭于形形色色的差异中,她不仅体悟到新西兰自然教育的“精华”,也窥探到了其中隐秘的“糟粕”——一方面是对教师的“禁锢”,另一方面是用教育实现“阶级分层”。由此及彼,作者最终得出,我们应以更宏大的时空观去审视,从辩证的角度去看待别国的教育。

文丨ABB,编丨Amanda

新西兰是一个世外桃源,它不仅在地理位置上偏安一隅,也在政治上远离各大“帮派纷争”。

它有蓝蓝的天,白白的云,绿绿的草,漫山遍野的牛羊,色彩斑斓的小屋,还有常常微笑的陌生人,宛如天上人间。

我在研究生期间,有幸被复旦大学派去新西兰奥克兰孔子学院下属的一所PYP和MYP学校里教汉语,看到了与我们很不一样的教育生态。

新西兰的自然教育

自然教育不是课,而是一种生活态度。

我刚去新西兰时就发现,下雨天这里的老师和学生们也都不打伞。每个人都在濛濛细雨里慢慢走,身上湿了一大片,笑得倒很开心。

一位老师告诉我,这是因为新西兰很干净,土地干净、雨水干净,还没有蛇,所以家长老师都放任孩子在天地间自由自在。非常崇尚亲近自然,学习自然,享受自然。

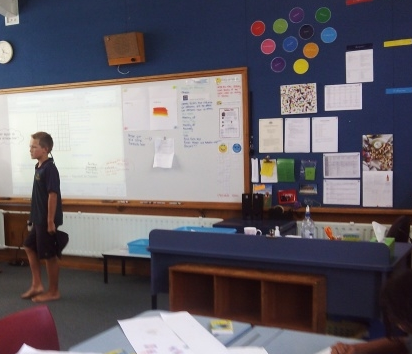

确实如此,在学校里你会看到不穿鞋到处撒欢的孩子。没有老师劝阻,没有家长责骂,任由孩子在天地间驰骋。

周末的时候,新西兰的孩子们也“学习”,只不过是跟随家人一起出海打渔,学习开船和捕鱼技巧,抓到后再一起烹饪。

有时开到一片碧蓝清澈的海域,孩子们跳下去游泳、潜水,还拍了不少色彩斑斓的鱼的照片给我看。

或者跟朋友们去树林里徒步露营,锻炼体力。大家分工合作,辨别方向、搭帐篷、野炊。在自然中学习,在自然中成长。

最有趣的自然教育要数KAPA HAKA。放学后,这里的孩子们也要参加各类体育活动、素质活动。其中就有一种叫KAPA HAKA。

它其实是一种原住民毛利人唱歌跳舞的仪式。表演时,不论什么种族的人都要打扮成原始的毛利人形象,女孩穿草衣草裙,画有图腾纹饰,男孩上身赤膊,下身草裙。有些脸上身上还要画符。

我亲眼见到,大冬天,男孩们冻得嘴唇都白了,但是手仍然有节奏地击打自己的胸口,拍得通通红。赤着脚也依然强而有力地踏着大地,整体划一。怒目圆睁,喊着号子,声音低沉雄浑有气势,极具野性美。

所以KAPA HAKA往往被当成一种战歌,新西兰橄榄球队在比赛前,经常会先来一段,威吓对手。

当然,KAPA HAKA女生也可以参加,唱歌的曲调就变得宛转悠扬起来。唱的内容和跳的动作也是模仿在溪流中采摘、浣衣等形象。

毛利人的房子

而当男女生混声合唱时,时而激昂,时而清幽,时而震撼,时而悲壮。一下子把观众带回到了原生态的山间湖畔、猎人野兽的画面中,诉说着一个我们祖先的遥远的故事。

这是我见过把历史传统、表演艺术、爱国主义与自然教育结合得最好的形态之一,在潜移默化中告诉孩子,你的祖先是自然的一部分,你也是。

这种淳朴自然的处世风格,也深刻伴随孩子成长到了成人世界。比如,新西兰虽然只有4百万人口,男人还比女人少了很多,但不强制男性服兵役。

我问一新西兰男性朋友:“看看韩国也是小国,全体男性服兵役。你们就不怕自己国家被打吗?”

他说:“外国要抢我们什么呢?我们的支柱产业是畜牧业和旅游业。风景他们是带不走的,大不了就多赔他们一点羊嘛~”真是平和得不行……

新西兰中小学的全科教育

新西兰的中小学教室里只有一个班主任,全天坐着,上所有的课(除了特色课程,如烹饪、网球、汉语、乐器等等)。

可能也与我在IB学校有关,他们都采用主题式教学,就是针对一个主题,学习不同学科的知识。

有的是老师教,有的是让学生翻书、查电脑,小组配合完成,最后以海报和演讲的方式展示,来完成对这个主题的探究。很少有作业,毕业班也没见过刷卷子。

为了配合当地的教学习惯,我在教“中国菜”时,也是带学生去学校厨房上的。我所在的新西兰学校有烹饪课,每周有专门的老师教孩子做不同的料理。没有家长担忧初中生用刀用电,或者做的菜不能吃。

我把单词、句式贴在厨房里,先拿着实物教好单词,再通过讲解做菜步骤教句型。学生跟着我边说边做,最后一盘色香味俱全的番茄炒蛋出锅的同时,单词和句型也都学会了。

这件事被校长知道后表扬了我,他没想到我能用新西兰的教学理念和方式上课,还让我在教下个班做中国菜时,拍好视频,在下周一的Assembly(类似我们升旗仪式的集会)上播放分享。

我曾跟一个新西兰同事探讨过,主题式教学和全科教育的好处和坏处。我说,好处很明显,学生的知识更综合,更容易迁移。

坏处也很明显。对老师来说,每门课都得懂,备课量大幅增加,我一个中文老师还得准备做菜。对学生来说,一个学生要听一个老师上所有的课,如果这个学生喜欢这个老师还好,如果不适应这个老师,那真是“躲也没处躲,藏也没处藏”啊。

同事说,我们是每年换一次班主任的,就是说,一年级老师长期只教一年级,二年级老师也固定在二年级,所以老师备课量并不会比教所有年级的单科老师更多,而且要是学生不适应这个老师,熬一熬,下一年就不会再碰到ta了……

我说,我一直觉得新西兰的教育非常启发学生的创造力,鼓励孩子进行探究式学习。为什么到了老师身上,要年年复复教同一年级,不无聊吗?

同事说,这样老师对这个年级的教学内容和学生心理更了解,更专业。

在新西兰,公立中小学教师的薪酬等级制度是按学历+工龄来计算的,也就是说,只要还是基层教师,在学历不变的情况下,去哪个学校教哪个年级都是这个工资。下一年涨一级,到顶13级,就再也不变了。

所以,如果老师要换年级或者换学校,就要重新熟悉一遍,花更多的精力拿一样的工资,他们也会觉得不划算的,还不如就在同一个岗位上,年复一年。

除了上述的新西兰的教育“禁锢”教师以外,我还感到,教育理念的发展可能本身也是一个循环。

我小时候常听父辈说,他们少年时代经历文革、经历上山下乡,所以过得很“野生”,在自学中成长,在自然中历练。他们还常勉励我,要好好珍惜在教室里学习的日子。

就算时至今日,中国的不少贫困山区里,还有不少学校缺少师资,要一个老师上好几门课。全科教育在他们身上就是落后的体现,而换成发达国家就摇身一变成为先进的教育理念了。

看来好与不好的关键,可能并不在于形式,而在于支撑教育的经济是否发达,是自主选择还是被迫接受,以及老师是否有能力把握好全科教学等方面。

我们在钦羡新西兰教育的同时,一定要从更宏大的时间和空间去审视,用辩证的态度和批判性的思维方式才好。

新西兰用教育分阶层

一位新西兰副校长对我说:“我们学校每个年级都分ABCDEF班,A班最好,F班最差。”

我很震惊,我说:“我一直以为新西兰很讲公平很讲鼓励的……这样,会不会打击F班学生自信啊?”

她说了一句令我记到现在的话,“A班的学生明白他们在A班,F班的学生是不明白他们在F班的。”

我所看到的新西兰的教育,无论是自然教育还是全科教育还是主题式探究式教育,理念都很先进实施效果也都很好。不过,这大概率是因为我在Decile 10的学校里。

你知道,新西兰的孩子是凭什么进入这所学校还是那所学校的吗?是凭Decile (字面意思是十分位数,在新西兰是指社区等级)。Decile分为1-10,1为最贫穷的社区,10为最富有的社区。

我所工作的PYP学校在Decile 9的社区里,MYP学校在Decile 10。遇到的都是家境很好,很有礼貌,很守纪律的白人和亚裔学生,很少有非洲裔和毛利孩子。

我刚去新西兰时,就有华人朋友对我说,其实不用问,你就能知道这个地区的Decile的——看学校里的孩子,华人多的就是好学校,它的Decile一定不会差。

我去过Decile 6的学校,有近一半非洲裔和毛利孩子。在那里上课,需要用大半节课维持纪律,上的是新西兰国家课程,不是IB。所以我很难想象更低的Decile的学校里会发生什么。

更可怕的是,新西兰的小升初、初升高都没有考试,附近地区Decile差不多的都会升入同一所学校。所以只要买入这个Decile的社区里,小学、初中、高中基本都是对口好的,要好一路好,要差一路差。

中国还有贫穷地区的好学校,学生还能通过高考改变命运,但新西兰的Decile却是区分家庭经济条件、社会阶层的一道无形壁垒,提前预定好了孩子未来的路——

只有住在Decile高的社区里的孩子才能进入好的学校、接受先进的理念、结交同地位的朋友、享受丰富的资源,以满足顶尖大学的录取标准,毕业后从事高薪体面的工作,以保证自己可以延续这个“Decile”,并世代传承。

所以新西兰的教育,表面轻松祥和,内在等级森严。教育分“类”是因材施教,教育分“层”就是阶级固化了。

知名撰稿人万维钢先生曾写过一篇几百万阅读量的文章《美国教育各阶层分析》,他在深入观察了美国不同阶层的学校后指出,现代教育可以分为三个层次:

1. 贫民家庭对教育的期待是培养工具、以找工作为目的。

2. 中产家庭对教育的期待是培养工艺品,以提升个人价值为目的。

3. 上层家庭对教育的期待是培养主人翁,以欣赏、选择和改变周围世界为目的。

我深以为然。教育在不少国家是实现阶级分层的、隐性的、效果极佳的手段。

近几年来,中国的教育政策出台很多很频繁,也有不少大的转变。我们既要学习好的外国政策,更要用批判性思维,看待任何一个国家的教育。多方位观察其政策实施后的效果,取其精华去其糟粕,总结经验教训。

在新西兰的教育中,我们或可学习他们的教育方法,但恐怕要谨慎对待他们的教育模式。

本文转自微信公众号“外滩教育”(ID:TBEducation),作者ABB。文章为作者独立观点,不代表芥末堆立场,转载请联系原作者。

2、芥末堆不接受通过公关费、车马费等任何形式发布失实文章,只呈现有价值的内容给读者;

3、如果你也从事教育,并希望被芥末堆报道,请您 填写信息告诉我们。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK