高职院校产业学院的现状、问题及发展

source link: https://www.jiemodui.com/N/130432.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

图片来源:图虫创意

通过问卷调研及深入访谈等形式,对全国高职院校71个产业学院的建设与运营管理基本状况进行调查,结果显示:高职产业学院与所在区域优势产业集群有较强关联;产业学院各投资方的核心诉求相对聚焦,但不同投资方的诉求存在差异;高职院校产业学院尚处于发展初期,运营管理中仍然存在政策文件不够明确、行业企业参与度低等问题。

国内学界关于“产业学院”的研究始于2007年,来自浙江经济职业技术学院的俞步松和徐秋儿,结合所在学校的实践,率先把产业学院作为校企深度合作的载体提出。2013年,广东的中山职业技术学院开始打造“专业镇产业学院”,开启了关于产业学院研究的一波热潮。

2017年12月,国务院办公厅发布《关于深化产教融合的若干意见》(以下简称《意见》),此后,关于产业学院的研究与实践实现跃升。2020年7月,教育部办公厅、工信部办公厅联合印发《现代产业学院建设指南(试行)》(以下简称《指南》),更像是一剂强心针,高校产业学院纷纷挂牌成立。“产业学院”相关主题的研究成为当下热点,内涵、建设与运行机制、育人模式等受到研究者关注。然而,现有研究基本以定性研究或经验总结为主。

本文通过对分布于广东、浙江、山东等12个省市、50所高职院校的71个产业学院开展调研,根据调研数据全面分析产业学院的现状、面临的问题,并提出有针对性的发展建议,旨在为现有的产业学院提升质量或为计划新建产业学院的机构提供参考。

一、高职院校产业学院建设现状

(一)产业学院的内涵界定与类别

1.对于产业学院的内涵界定

国内学界对产业学院尚未形成统一认知,有人将其定义为新型办学机构,也有人将其定义为新型产教融合共同体、多元主体教育平台等。调研结果显示,对于产业学院的界定在现实中也未能达成一致:30%被调研者认为这是一种产学研一体化的校企联合体;20%被调研者认为产业学院是人才培养与社会服务的综合平台;22%将其作为一种校企联合办学模式;另有约28%被调研者将其视为新型教育实体或者办学机构。这些定义代表着不同的视角,传递的信息是被调研者对产业学院的定位、功能等方面的理解存在较大差异,也预示了产业学院运营管理方面的差异。

《指南》作为官方文件,未对产业学院进行明确界定,但以打造多功能的“示范性人才培养实体”作为产业学院建设的主要目标,以此为基本依据,并结合实践经验,笔者将产业学院定义为:以支持区域产业发展需求为宗旨,以复合型、高素质技术技能人才培养为核心,整合校、企、行、政等多元投资者资源,融“产、学、研、创、培、服”等功能于一体的新型产教融合载体。

2.产业学院的类别

产业学院的类别划分有不同标准,从联合共建者组合的角度可以划分为七类,即:

高校与行业龙头企业联合共建的“校—企”型产业学院;

高校与行业协会(或职教集团等)联合共建的“校—行”型产业学院;

高校与地方政府(或部门)联合共建的“校—政”型产业学院;

高校与行业协会(或职教集团等)、行业龙头企业联合共建的“校—行—企”型产业学院;

高校与地方政府(或部门)、行业龙头企业联合共建的“校—政—企”型产业学院;

高校与地方政府(或部门)、行业协会(或职教集团等)联合共建的“校—政—行”型产业学院;

以及高校与地方政府(或部门)、行业协会(或职教集团等)、行业龙头企业等联合共建的“校—政—行—企”型产业学院。

不同类别的产业学院在实际运营过程中具有不同的特征及诉求。调研结果显示,上述类型基本涵盖了现实中的产业学院类别,其中,比例较高的是由高校与行业龙头企业联合共建的“校—企”型产业学院(47%),之后是“校—行—企”型产业学院(18%)及“校—政—行—企”型产业学院(14%),其他类别比例较低。行业龙头企业在产业学院组建过程中几乎不可或缺,“学校+行业龙头企业/行业协会+数个关联企业”的“1+1+N”产业学院建设模式,在产业链与教育链对接过程中正在发挥主力军作用。

产业学院的类别还可以根据牵头单位进行划分。参与调研的71个产业学院中,以高职院校牵头组建为主,比例为68%;合作的行业龙头企业牵头组建的有16个,比例为23%;地方政府(或部门)、行业协会(或职教集团)等牵头组建产业学院的比例较低,两者合计仅占9%左右。由此可以推断,对于产业学院这种产教融合新型载体,高职院校的热情要高于行业企业及其他组织。

(二)产业学院的建立时间

与文献出版趋势相似,现实中高职院校产业学院的建立也明显受到了政策影响。被调研产业学院大部分建立于2018年及之后(占比78.9%),《意见》于2017年12月正式发布,其中,首次在官方文件中提出“产业学院”这一概念,这在一定程度上证明了政策指引有力度。而随着《国家职业教育改革实施方案》《指南》等文件的陆续出台,产业学院建设与相关研究必将加速。

(三)产业学院所依托的产业集群

被调研的产业学院分布于12个省市,所依托的产业集群包括电子商务、信息技术、纺织、鞋服、宠物食品等70多个。其中,61个产业学院(占比86%)所依托产业集群为所在区域的优势产业,这在一定程度上说明高职产业学院与所在区域产业集群之间存在较强关联关系;其余10个产业学院(占比14%)所依托产业集群与当地优势产业不存在显著关系,但属于新一代信息技术等国家重点发展的产业。

(四)高职院校对产业学院的投入形式及核心诉求

1.高职院校对产业学院的投入形式

被调研的产业学院中,校方的投入形式主要表现为:场地、设施设备的使用权(占比83%),师资、学生等智力资源(占比93%),其他形式基本可忽略。

2.高职院校对产业学院的核心诉求

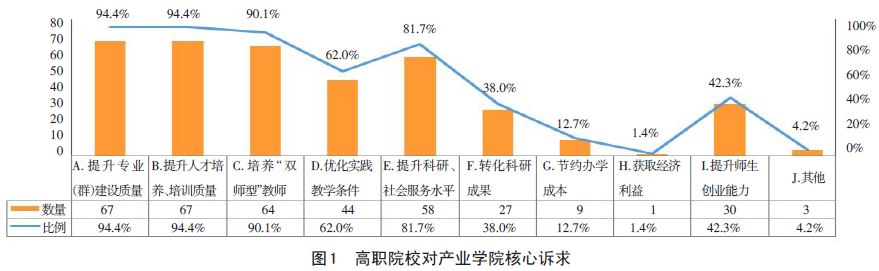

高职院校对产业学院的诉求表现在多个方面,其中较为突出的诉求包括(图1):提升专业(群)建设质量(94%),提升人才培养、培训质量(94%),培养“双师型”教师(90%),提升科研、社会服务水平(82%),以及优化实践教学条件(62%)等方面。获取经济利益(1%)、节约办学成本(13%)等经济方面的诉求比例极低。该结果与高职院校育人为主的功能定位基本契合;同时,在一定程度上实证了研究者们对产业学院功能的定性描述。

(五)政府、行业企业对产业学院的投入形式及核心诉求

1.行业企业对产业学院的投入形式

被调研的产业学院中,拥有3个投资方的有2家(3%);拥有2个投资方的有8家(11%);其余61家产业学院(86%)各拥有1个主要的投资方。去除重复项,行业企业(包括政府机构)投资方共涉及78个,其中:地方政府机构4个(5%),行业协会2个(3%),行业龙头企业72个(92%)。

地方政府对产业学院的投入主要表现为项目资金、优惠政策等;行业协会的投入主要表现为项目资源、行业专家资源等。此两类投资方数量较少,比例较低,不再单独做深入分析。

行业企业对产业学院的投入形式聚焦于企业师资(94%)、项目资源(81%)、硬件(70%)及必要的软件(62%)资源等,其他类型的投入较少(10%)。

2.行业企业对产业学院的核心诉求

研究者们已经注意到产业学院可作为行业企业定向培养人才的载体,既可以提升未来将要聘用的人才(在校学生)的适用性,又能够降低员工培训成本;同时,还可以利用产业学院将企业生产研发与高校科研服务功能进行对接,整合校企资源;此外,产业学院还应该能够为行业企业投资者带来必要的、显性或者隐形的经济价值。

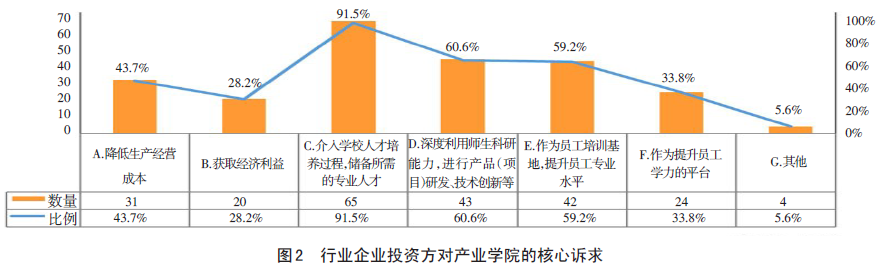

从被调研的产业学院来看,行业企业投资方对产业学院的核心诉求首先是介入学校人才培养过程,储备所需的专业人才(92%);其次,深度利用师生科研能力,进行产品(项目)研发、技术创新(61%);另外,作为员工培训基地,提升员工专业水平(59%)(图2)。前述研究者的定性研究结论在此可以得到一定程度的实证。调研结果同时显示,行业企业投资者对产业学院具有经济价值方面的诉求,如:降低生产经营成本(44%)、获取经济利益(28%)等,但这些诉求不够突出,与前述研究者的研究结论并不一致。对于企业而言,人才及科研创新能力是制约其发展的瓶颈,急需通过与高校合作予以突破。

二、高职院校产业学院面临的问题

(一)行业企业参与度低

高职产业学院建设与运营面临的一个现实问题是行业企业的参与度不够高,具体表现为:多数产业学院建在高职校园内,远离产业环境;产业学院的运营管理仍以学校为主,产业介入程度浅。

1.产业学院的设置地点

调研数据显示,大多数产业学院(占比82%)坐落于校园内,仅有很低比例(18%)的产业学院设在产业环境中(如,设置在企业或产业园区)。由此判断,引企入校仍然是当下校企合作的主流模式。这虽然符合《指南》的要求,但产业学院与真正的产业环境距离较远,可能导致行业企业掌握的产业资源共享到产业学院的成本较高,从而降低其参与产业学院建设运营的积极性。

2.产业学院的运营管理

被调研产业学院中有56所(79%)建有明确的组织机构及管理团队,15所(21%)尚未建立组织机构。已建立的组织机构管理机制主要有:作为学校二级学院的院长负责制(31个,44%)、理事会领导下的院长负责制(18个,25%)及董事会领导下的院长负责制(7个,10%)。

(1)产业学院院长来源。调研数据显示,建有明确组织机构的56个产业学院中,有38个院长(68%)来于学校,仅有19个院长(32%)来自行业企业。该结果一定程度上表明,行业企业对参与产业学院运营管理的积极性还有待提升。

(2)专职运营管理人员。在56个建有组织机构及管理团队的产业学院中,有44所拥有专职的运营管理人员,这意味还有12所产业学院还处于“有机构无人员”的空架子状态;此外,15所尚未建立组织机构的产业学院,占调研总量38%的产业学院处于“有名无实”状态。44所产业学院的专职运营人员主要来自学校(77%)及合作企业(75%);政府主管部门、行业协会等组织有较小比例的人员派驻(比例分别为5%、7%)。另外,需要关注的是,通过社会招聘获得专职运营人员也是一种模式,目前该模式的比例还比较低,仅为7%,尚处于试水状态。招聘专职人员运营产业学院可以在最大程度上实现专业的人做专业的事,解放各方投资者在运营管理方面的精力,不失为一种有效手段。

(二)政策文件不够明确

鲍计国、吴金玲及其他研究者早已发现高校产业学院建设与运营的政策文件存在明显短板。虽然,《指南》中已经对现代产业学院的建设目标、建设原则及建设任务做出明确的指导,但是,调研中发现,产业学院的利益相关各方对有关的政策文件仍然渴求。例如:产业学院的法律主体地位问题;公办院校牵头或者参与建设产业学院,其价值投入及产权界定问题;企业投建产业学院,金融、税收优惠的问题;产业学院实体化运营形成收益的分配问题;产业学院认定、运营质量评价标准等方面也都缺少明确的政策文件。这些缺失,极大程度上正在制约着产业学院这一产教融合新型载体的实质发展。

三、推进高职院校产业学院发展的建议

根据已有研究及本调研过程中凸显的问题,就高职院校产业学院发展提出如下建议。

(一)出台政策,明确产业学院的主体地位

调研结果显示,现有产业学院的存在形式主要以高职院校下属二级学院(如,中山职业技术学院的产业学院与其教学机构并列,开设有“南区电梯学院”“古镇灯饰学院”等6个产业学院)、高职院校下属二级学院的内设组织(如:山东商业职业技术学院的“视觉营销产业学院”,为该校工商管理学院的内设组织)为主,这种结构导致产业学院的法律主体地位不明确。作为内部机构,产业学院运营管理需根据学校的行政指令或文件行事,即使建有理事会、董事会等组织,也很难实现独立决策;同时,因其不具有法律主体地位,以产业学院身份独立参与市场活动的难度很大。

图片来源:图虫创意

现有产业学院的投资者中多有行业企业的身影(比例高于90%),企业对产业学院的核心诉求除了人才、科研之外,降低经营成本、获取经济利益亦有一定的体现,这是企业作为营利性机构的必然追求。不具有市场主体地位的产业学院,其经营及获利能力有限。所以,企业投建产业学院,短期内难以获得有效的经济利益回报。“首发效应”的存在,使得企业在产业学院发展初期,以关注社会效益红利为主,但是长期看来,仍然需要出台政策文件,赋予产业学院明确的法律主体地位,以使其获得可持续发展动力。产业学院的主体地位一旦确立,行业企业对产业学院各种投入的预期产出可以得到保障,行业企业参与度不高的问题或可迎刃而解。

(二)明确分工,赋予产业学院一定的独立决策权

现有文献及调研结果均证明了地方政府、行业协会、龙头企业等都可以是产业学院的联合建立者,即产业学院是真正意义上的“政—行—企—校”多元联合主体,不同类型投资者所掌握资源不同,对产业学院投入形式及核心诉求有所区别。各类主体对产业学院的投入形式差异较大,核心诉求主要表现为人才、科研等,其他诉求亦有较大差别。诉求不同的各方,在产业学院运营管理过程中如果各执己见,必然导致运营管理的低效能;较为合理的处理方式是建立具有独立决策权的理事会,负责对产业学院人、财、事等重大事项进行决策部署。

本次调研的71个产业学院,建有理事会的仅有18个,建有董事会的有7个。其余46个产业学院中,尚未建立明确组织机构的有15个、由学校二级学院院长负责管理的31个,这两类产业学院实际都是执行高校行政管理制度,缺乏自主决策权,难以直接对接市场需求。建议这些产业学院建立理事会,在形式上保留高校的行政关系,但降低其运营管理与决策权,由理事会直接决策运营管理相关事项。在产业学院具备独立法人地位之前,理事会做出的决策需经高校备案,以确保产业学院的运营管理仍然处于受控(监督)状态。

通过调研获取的数据在一定程度上反映了高职院校产业学院建设与运营管理的现状:高职产业学院与所在区域优势产业集群有较强关联;产业学院存在多元投资主体,各方投入形式及核心诉求存在一定差异;产业学院作为产教融合新型载体,尚处于发展初期,挂牌建立的产业学院数量较多,但实际运营管理中仍然存在诸多问题。因此,有关部门应尽快出台政策文件,明确产业学院的法律主体地位;同时,产业学院设立后应尽快建立理事会等独立决策机构,明确利益相关各方在产业学院运营管理中的分工,以提升运营管理效率和效能。

本文转自微信公众号“中国职业技术教育”(ID:JournalCVATE),作者张志东,王华新,陈琳。文章为作者独立观点,不代表芥末堆立场,转载请联系原作者。

2、芥末堆不接受通过公关费、车马费等任何形式发布失实文章,只呈现有价值的内容给读者;

3、如果你也从事教育,并希望被芥末堆报道,请您 填写信息告诉我们。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK