数字遗产:死后再“社死”一次

source link: http://www.woshipm.com/it/5284151.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

数字遗产:死后再“社死”一次

编辑导语:近日,苹果启动的“数字遗产计划”再次将数字遗产推上风口浪尖。数字遗产计划:即去世后,让自己指定的人访问iCloud数据。对于这个计划,你有什么想法呢?感兴趣的小伙伴不妨来看看作者的分享,说不定对你有帮助哦。

来做个选择题吧:假如有一天你死了,你会让人继承你的数字遗产,还是一键清空全部数据?

近日,苹果正式启动 “数字遗产计划”,再次把这一话题送上了风口浪尖:

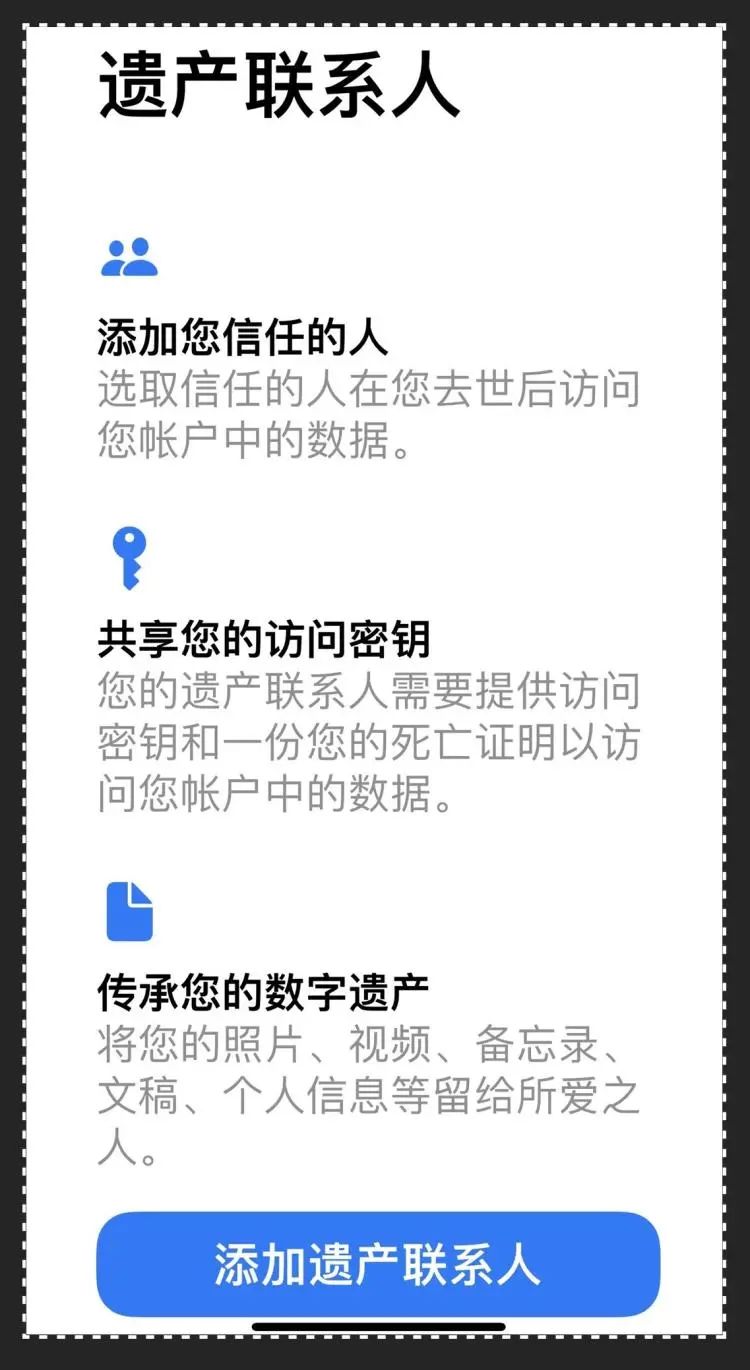

假如你用的是苹果手机,又恰好将系统更新到了iOS15.2版本,你就会看到一个全新的功能——“遗产联系人”。

在这里,你可以指定5个人成为你的“遗产联系人”,并在设置完毕后向他们发送短信:

“小黑,我已将你添加为我的遗产联系人。在我去世后,你可以访问我账户中的数据。我已和你共享访问密钥,它会自动存储在你的 ‘账户’设置中。我若不在了,你可以使用此密钥访问我的 iCloud 数据。”

正如这条短信所说,在你去世后,他们只要出示你的死亡证明和访问密钥,便可以查看你手机里的iCloud数据,包括照片、视频、备忘录、文稿、个人信息等。

那么问题来了:你会设置吗?

一、恭喜你,死后再“社死”一回

当我告诉妈妈“苹果推出了数字遗产计划”时,她表示还得花时间想想让谁来继承,而我不是她的第一人选。

可见,对一个分配者来说,数字遗产不仅有死后泄露隐私的风险,还可能在生前加剧家庭的分崩离析。

开个玩笑。不过,一个流行多年的互联网段子,或许可以概括大部分人对数字遗产的态度:

“如果有一天我出了车祸,走在马路上不幸被车撞飞,我也一定要在空中先清除手机里的聊天记录,才能放心地昏倒在地上。

毕竟古话说得好,‘粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。’”

1. 数字遗产并不是什么新鲜的话题

早在2003年,联合国教科文组织便在《保存数字遗产宪章》中提出:数字遗产是特有的人类知识及表达方式,它包括文化、教育、科学、管理信息、技术、法律、医学以及其他以数字形式生成的信息。

通俗地说,我们可以把数字遗产分为两大类:

1)“财产类”遗产

那些肉眼可见“很值钱”的东西,比如你的支付宝余额、王者荣耀的绝版皮肤、有效期还剩一周的网X云会员、NFT虚拟艺术品;除此之外,创作者们的数字专辑、摄影作品、设计图、个人专利等“虚拟资产”,也可归入这一分类中。

2)“精神类”遗产

大部分卖不了钱,却对当事人有特殊的意义。比如你的各大平台账号(微信、QQ、微博、豆瓣、虎扑),以及这些账号里的聊天记录、个人日记、浏览历史等。

显而易见,人类最想销毁的数字遗产,是后者。

不少人表示,比起“遗产联系人”,人们更需要的是“一键清空”功能——在你死后,一旦有人试图访问你的手机内容,系统就会自动格式化手机,一键清空你在互联网留下的所有痕迹。

社交软件Snapchat的“阅后即焚”功能,就是吃准了注重个人隐私的社交需求,才在社交网络中风靡一时;大热日剧《人生删除事务所》中,主角团也为死者们提供着相似的服务:

作为一个将死之人,你可以委托人生删除事务所的工作人员,让他们在你死后,删除/保留你在手机、电脑等设备上的数据——事实上,日本确实有公司提供过此类服务。

至于为什么人们执意要清除数字遗产,人生删除事务所给出了一个答案:

社会总是期望每个人都只有一个人格,表里如一。但实际上,每个人都有不如意的时刻,也有不为人知的秘密。而这些难以启齿、不便分享的事情,往往都被隐藏在电子设备里:

- 在公众面前闪闪发光的优质偶像,翻开他们的聊天记录,或许也能找到偷税漏税、出轨嫖娼的证据;

- 朋友圈里的你,可能是个热爱生活、积极向上的人,微博小号中的你,却可能每天都在吐槽领导、释放戾气。

可想而知,没有什么事情,能比死后暴露隐私更“社死”了。

要知道,这类人最想瞒住的一批人,往往就是身边的人(朋友、亲人);而这一批人,偏偏又最有可能成为他们的遗产继承人。

换作是你,你会愿意让他们继承你的数字遗产吗?

二、支持数字遗产的人,都在想些什么

一个事实是,尽管还存在诸多争议,但不少人已经对数字遗产持开放态度:

早在2012年,南都周刊的一项调查结果就显示:有52.19%的人希望自己的亲人能够继承自己的数字遗产。

而2021年发布的《中华遗嘱库白皮书》显示,越来越多人将微信、QQ、游戏账号等条目列入遗嘱,有21.35%的90后希望自己的数字遗产能被继承。

三、为什么有这么多人“支持”继承数字遗产

我们不妨从几个经典案例说起:

- 2004年,美国男子艾斯沃斯在伊拉克执行任务时不幸身亡,他的父母希望能进入儿子的雅虎邮箱,以保留与儿子相关的回忆。因为被雅虎公司拒绝,他们将后者告上了法庭,最终法院的判决为:不提供密码,但会将邮件内容刻录在一张光盘上,送给当事人的父母;

- 2011年,中国辽宁的王女士,因为丈夫在一场车祸中不幸丧生,希望腾讯能提供丈夫的QQ密码,以从中获取与两人相关的信件和照片留念。但腾讯方的回应是,要拿到密码,只能通过“找回被盗号码”的方式进行操作。

从这两个案例中,我们不难看出数字遗产存在的必要性和争议性:

- 对艾斯沃斯的父母和王女士来说,逝者留下的数字遗产,为他们提供了追思的渠道:不论是亲人的合照,还是往来邮件,都可以成为后人的一种寄托——现在很多人的朋友圈都是仅三天可见,试想一下,一旦你死了,亲人哪怕想从朋友圈中寻找回忆,也将成为一种奢望;

- 另一个关键问题在于,互联网企业每年光是储存用户信息,都需要花费极大的运营成本,所以如果一个社交账户长期处于无人使用的状态,就会面临被注销的结局。

因此,大部分人对数字遗产的争取,并不是为了窥探他人的隐私,而是为了保留亲人在这世上留下的最后一点痕迹。

但数字遗产,也不是这么一两句话就能让人继承的。

如果仔细阅读过各大平台的用户条款,你就会发现,用户实际上拥有的,是社交软件的使用权,而所有权在公司手上。

“未经我司许可,不得赠与、借用、租用、转让或售卖账号”——能不能让人继承你的数字遗产,你说了不算;

与此同时,你应该也留意到,各大平台都与用户签订了“隐私保护”条款。

因此,平台是有法律责任和义务保障用户个人隐私的,而一旦允许他人继承数字遗产,就意味着平台将用户隐私交给他人,首先就违背了通信秘密保护原则。

同时,这也意味着平台需要负责审核继承人的真实身份、明确他们可使用的遗产范围,这不仅要消耗大量的技术与人工成本,还得承担审查过失可能导致的民事损害赔偿风险。

因此,这也让数字遗产的发展之路“阻碍重重”。

2018年的Facebook一案,则将数字遗产这一话题再次推向高潮:

2012年,德国的一位未成年少女在地铁站不幸身亡,但根据仅有的现场监控和目击者证词,警方查不出具体的事故原因。

于是,女孩的父母希望能登录女儿的Facebook账户,看看上面有没有什么线索,但Facebook以保护个人隐私为由,拒绝提供相关内容。

于是女孩的父母起诉了Facebook,此案经过三审三判,终于在2018年有了结局:

根据德国联邦最高法院的判决,Facebook需要向女孩的父母提供相关信息。

其中讨论到了一个很有意思的点:

让死者的亲人继承数字遗产,会不会侵犯他人的隐私权?

换句话说,张三跟你一起吐槽过父母,结果在你死后,这些聊天记录到了你父母手上,那谁来保障张三的隐私权?

在此案中,德国联邦最高法院认为,让亲人继承数字遗产,并不违背他人的相关权益。因为在互联网中,人们发出信息的那一刻,就应该意识到有暴露风险——张三发给你的聊天记录,本来就可能被你截图转发给另一个人,也可能刚好被其他在现场的人看见。

而Facebook一案的最大意义在于,德国联邦最高法院做出的最终判决,在某种程度上,第一次对数字遗产被继承的合理性、合法性做出了肯定,具有开拓性的历史意义。

四、数字遗产怎么分,也不是你说了算

如果我今天想立个遗嘱,分配自己的数字遗产,需要经历几个步骤?

2021年10月,B站up主@当下频道 前往中华遗嘱库,亲身体验数字遗产遗嘱的相关办理流程——结果,视频中的小姐姐前后一共花了2个月的时间、花费了4位数的费用,才完成了数字遗产的“分配”工作。

一个事实是:分配数字遗产,不只是留下账号密码这么简单——由于相关的法律制度尚不完善,对于数字遗产的使用范围和继承方式,每个社交软件都有各自不同的规定。

因此,如果你直接在遗嘱上写下“我宣布由XXX继承我的B站账号”,这样的一段话是不具备法律效力的。

在确立遗嘱之前,你还得先向各大社交平台咨询他们的相关细则:

比如,微信到现在还是没有继承账号这一说,亲属只是可以通过出示死亡证明等相关文件,转移逝者在账号中剩余的金钱财产;

而B站推出的“纪念账号”功能、微博对账号设置的“保护状态”,是指平台不会注销逝者的账号。人们可以在账号下方留言追思,进行“网上扫墓”,但是所谓的“继承人”并不能登录账号、编辑内容;

而Facebook最新公布的规则是,人们可以指定一位信任的人,在死后继承自己的账号,而“继承人”可以修改封面图片、通过好友申请等。

另一方面,你还得确定立下遗嘱的数字遗产真的属于自己,不然容易闹出大乌龙。

2010年轰动一时的“屠龙刀”案,就是一个典型的例子:

男子陆某沉迷网络游戏,并且拥有顶级装备“屠龙刀”,价值5万元。后来他因车祸不幸身亡,妻子李某在继承他的数字遗产时,却意外遭到了第三个人的抗议——原来,陆某在游戏里还有一个“妻子”杨某。“屠龙刀”是他与杨某在完美配合下获得的装备,也由此引发质疑:“虚拟财产,不就该由虚拟亲属继承吗?”

最终,法院判决两位女子各继承“屠龙刀”50%的份额。

总之,数字遗产还存在许多亟待完善的地方。不过,在未来,数字遗产的分配,还有很多新的可能:

英国牛津大学教授维克托·迈尔-舍恩博格曾提出,未来的数字遗产,可以设立一个具有“失效时间”的继承机制:

按理说,日记会泛黄、墨迹会消失,“我们也应该建立一个渐变的遗忘机制,允许信息随着时间逐渐‘分解’或‘锈蚀’”。

另一个有趣的做法是,就像捐献眼角膜一样,你也可以选择在死后捐献自己的数字遗产——美国的互联网档案馆、新加坡的国家图书馆,早已开始将有价值的网页、多媒体文件收入馆中,人们可以捐出自己的数字遗产,为社会学等领域的研究做出贡献。(前提是有价值)

数字遗产,还有可能让你得到“永生”:2019年,中国国家博物馆与新浪微博宣布,将收录所有微博内容作为数字记忆和数字遗产进行保存。

当时就有人表示想到了英剧《黑镜》中的情节:如果储存的信息足够丰富,利用这些数字遗产,我们说不定能还原一个和死者一样的机器人出来。

所以,回到开头的问题:你会怎么处置自己的数字遗产?

参考资料:

[1] 德国数字遗产继承的法律规制及其对我国的启示︱查雁翎

[2] 我国数字遗产继承问题研究︱崔灿

[3] 谁动了我的数字遗产︱沈玎

[4] 你会删除你的数字遗产吗?︱孙晨曦

作者:恺哥;公众号:锐见Neweekly(ID:app-neweekly)

本文由@新周刊 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK