2022年国内宏观经济展望: 不确定的总量;确定的结构

source link: https://www.gelonghui.com/p/497769

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

2022年国内宏观经济展望: 不确定的总量;确定的结构

9小时前

4,803本文来自:静观金融, 作者:张静静、宋进朝等

四大政策主线:共同富裕、双碳政策、应对人口老龄化、房地产税。

摘要

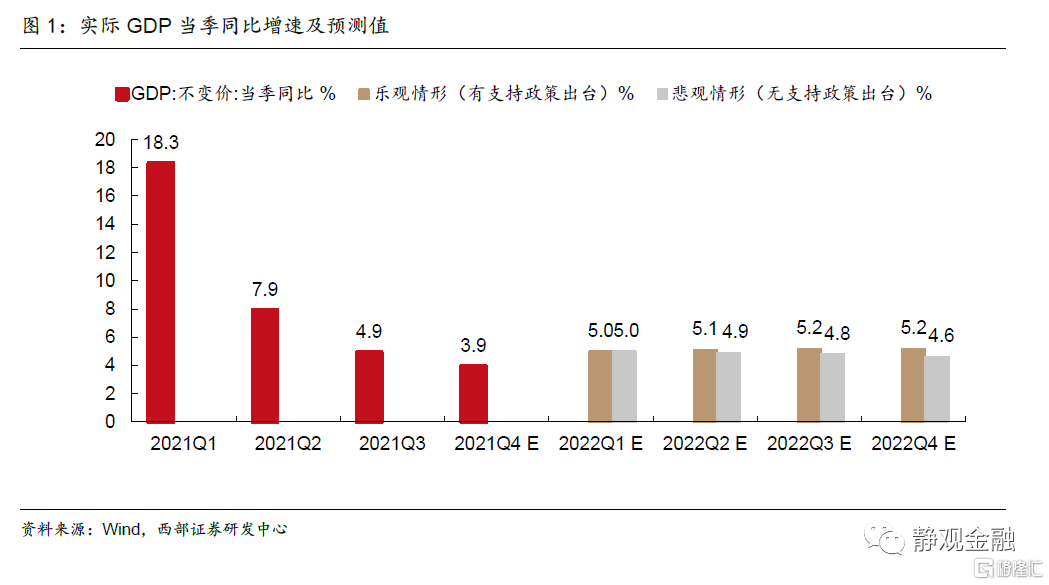

内外需同步放缓,若政策如期发力,全年增长或达5.1%。明年内外需同步放缓将加大经济下行压力,国内总量政策有望适度转向稳增长,地产行业有望出台结构性支持政策。若政策如期发力,全年GDP实际同比增速约为5.1%;若无相关支持政策出台,全年同比增速将降至约4.8%。

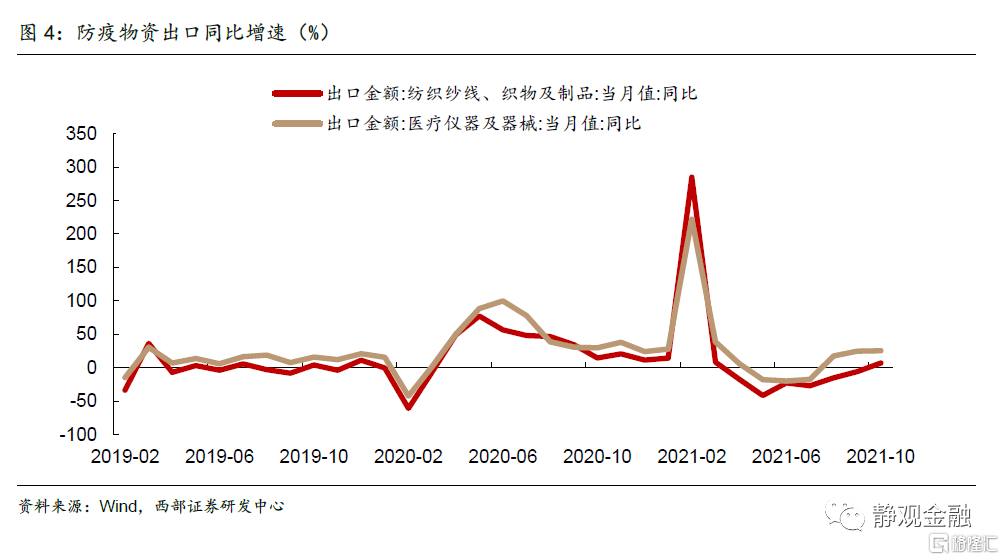

出口名义增速或降至5.9%,个别月份实际增速转负。预计明年价格因素对中国出口名义值同比增速贡献将明显收敛。随着美国财政转移支付退出、个人耐用品需求退潮,全球疫情降温、防疫物资出口继续转弱,以及出口替代继续边际逆转等因素的共振,明年出口名义增速或降至5.9%,个别月份出口量同增或将转负。

消费结构分化,预计全年同比增速为7%。明年疫情对场景型消费与大众消费的影响或将弱化,但房地产税试点政策落地后或掣肘高端消费。十四五期间,我国转型方向是“消费大国与制造业强国”,明年或有更多促消费、保中下游企业利润、支持小微企业政策出台,预计社消同比增速为7%。

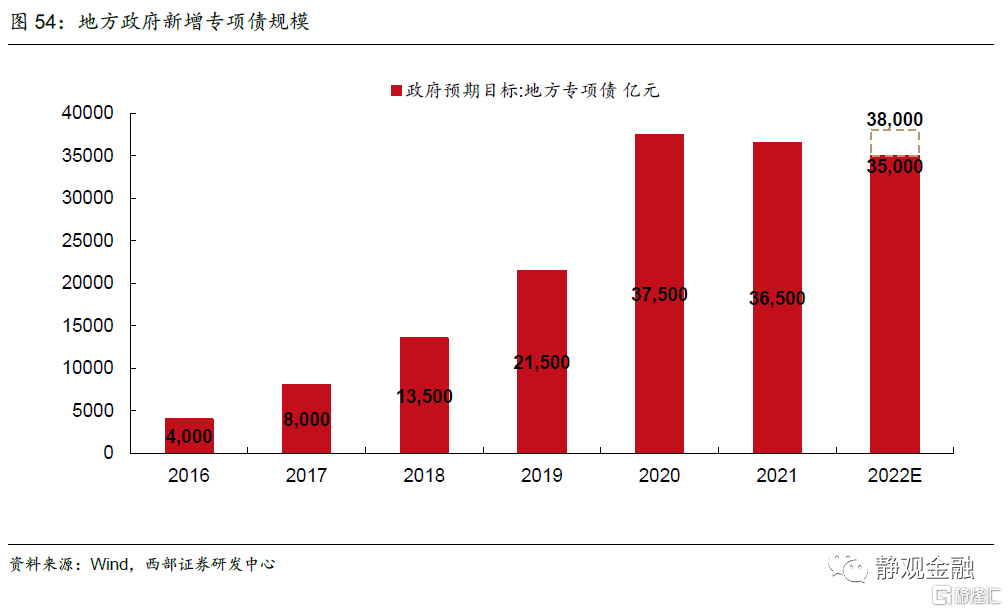

固定资产投资结构分化,制造业和基建将是主要支撑。目前地产政策虽开始纠偏,并非全面宽松。若有结构性支持政策出台,预计全年地产投资同比增长约1%;若无,预计转为-2%。在明年企业盈利预期总体向好以及能耗双控、基建托底、地产纠偏等政策边际变化影响下,叠加金融领域的定向支持,预计制造业投资同比增长5%。“财政前置”下,预计基建投资同比增长将呈现“前高后低”趋势,在新增专项债额度为3.8万亿的情况下,全年增速约为3.5%,若新增额度降至3.5万亿,仍有望保持3%以上的增速。

PPI和CPI相向运行,剪刀差逐渐收敛。猪油共振下,明年CPI同比高点或为2.6%,全年均值约为1.8%。另外,供需缺口收敛下输入型通胀压力减弱,加上保供稳价政策发力、极端天气发生概率降低以及高基数效应,预计全年PPI同比增速将回落至4%。

2022年政策基调与四大政策主线。1)2022年政策基调有望由调结构转向稳增长;2)四大政策主线:共同富裕、双碳政策、应对人口老龄化、房地产税。

其中,稳增长有什么政策值得期待?1)更加“以我为主”的货币政策,明年上半年或为最佳宽货币窗口。2)绿色再贷款亦将是明年经济稳定的重要抓手。3)关注地产相关的结构性政策。

正文

一、内外需同步放缓,若政策如期发力,全年增长或达5.1%

展望2022年,内外需同步放缓将加大经济下行压力,国内总量政策有望适度转向稳增长,地产行业或将出台结构性支持政策。据我们测算,若政策如期发力,全年GDP实际同比增速约为5.1%,Q1-Q4或呈前低后高趋势,同比增速分别为5.0%、5.1%、5.2%、5.2%;若无相关支持政策出台,全年同比增速将降至约4.8%,Q1-Q4或呈前高后低趋势,同比增速分别为5.0%、4.9%、4.8%、4.6%。

2022年出口名义增速或降至5.9%,个别月份实际增速转负。2022年,预计价格因素对中国出口名义值同比增速的贡献将明显收敛。随着美国财政转移支付退出、美国个人耐用品需求退潮,全球疫情降温、防疫物资出口继续转弱,以及出口替代继续边际逆转等因素的共振,明年中国实际出口增速的下行压力将进一步凸显,出口名义增速或降至5.9%,个别月份出口量同增或将转负。

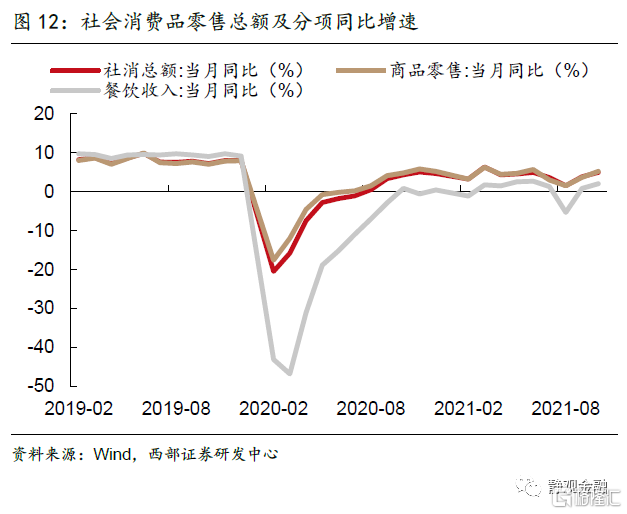

消费结构分化,预计全年同比增速为7%。明年疫情对场景型消费与大众消费的影响或将弱化,但房地产税试点政策落地后或掣肘高端消费。十四五期间,我国转型方向是“消费大国与制造业强国”,明年或有更多促消费、保中下游企业利润、支持小微企业政策出台,预计社消同比增速为7%。

固定资产投资结构分化,制造业和基建将是主要支撑。1)地产投资方面,受“三线四档”融资管理规则影响,房企外源融资受限,拿地和新开工意愿不足,政策面虽已经开始纠偏,但并非全面宽松,并不会改变“房住不炒”的主基调。明年配合房地产税试点政策的落地,预计地产供给端政策有望出现一些合理的边际变化。若明年有相关支持政策出台,预计全年地产投资增速有望小幅正增,同比增速约为1%;若无相关政策出台,地产投资增速很可能转负,预计同比约为-2%。2)制造业投资方面,预计明年企业盈利预期总体向好,在能耗双控、基建托底、地产纠偏等政策边际变化影响下,叠加金融领域的定向支持,均有利于稳定明年的制造业投资,预计全年同比增速为5%。3)基建投资方面,“财政前置”下,专项债发行节奏将加快,预计基建投资同比增长将呈现“前高后低”趋势,在新增专项债额度为3.8万亿的情况下,全年增速约为3.5%,若新增额度降至3.5万亿,仍有望保持3%以上的增速。

二、2022年出口名义增速或降至5.9%,个别月份实际增速转负

(一)决定出口的三因素与疫后出口的四个驱动力

首先是出口份额,即出口金额占全球外贸总需求比重。比如,去年5月以来,由于中国供应链修复速度明显快于海外,中国出口份额持续上升。第二是外需环境。去年二季度,海外疫情爆发令外需一度大幅回落。但随着欧美经济边际修复,叠加财政刺激力度上升,海外进口总额逐步反弹。第三是价格因素。今年以来,海外进口总额增速明显走强,创下历史新高。

我们曾在9月6日报告《出口因素驱动的投资逻辑》中指出,2020年Q2以来强劲的中国出口数据背后存在四点驱动力。1)防疫物资:2020年4-12月占中国出口比重为6.94%,对中国出口增速的拉动率为26.1%;2)全球复苏:该因素对2020年4-12月中国出口增速的解释力为32.3%;3)美国财政转移支付下的额外商品需求及美国地产销售热拉动下的地产后周期需求:2014-2018年中国对美国出口增加值占中国出口增加值比重均值为20%,2020年则高达37.74%,进而我们假定2020年中国出口增幅有17.7%由美国因素解释;4)供给替代:前三项对2020年4-12月出口增长的解释力为76.1%,进而我们认为供给替代因素的解释力或约23.9%。

其中,供给替代解释的是出口决定逻辑中的份额因素,其余三点解释的则是外需因素。

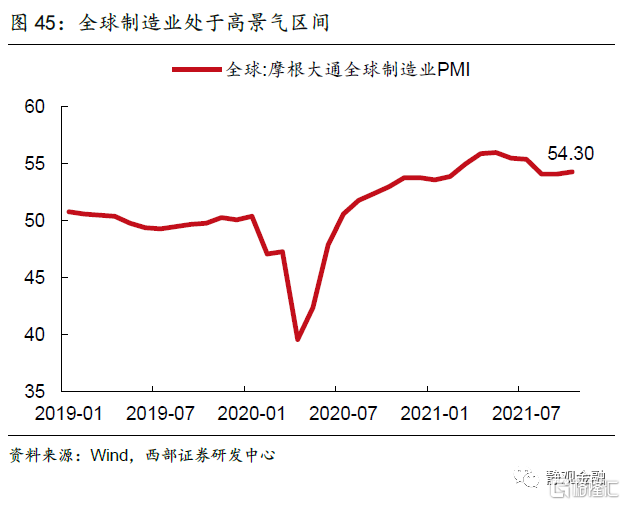

(二)今年Q3以来出口形势的变化

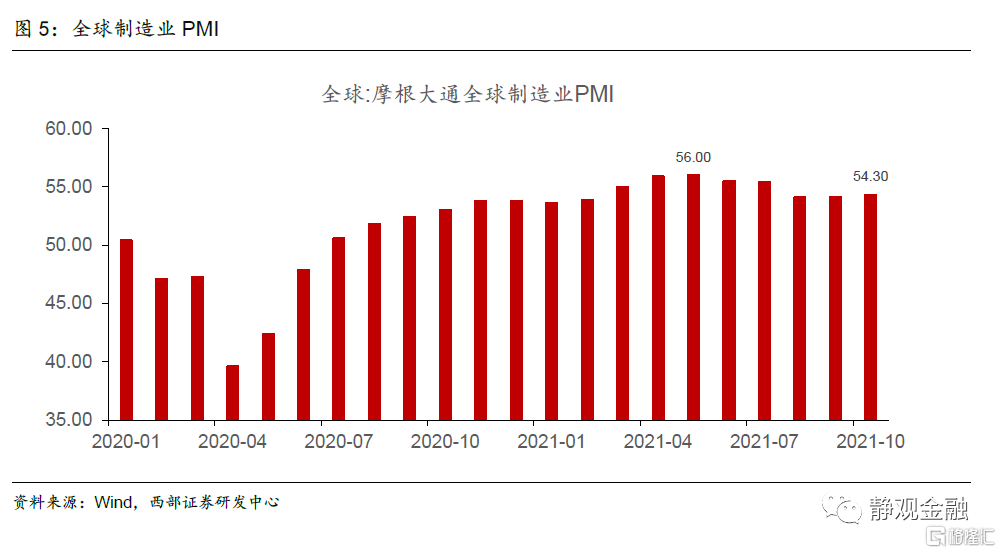

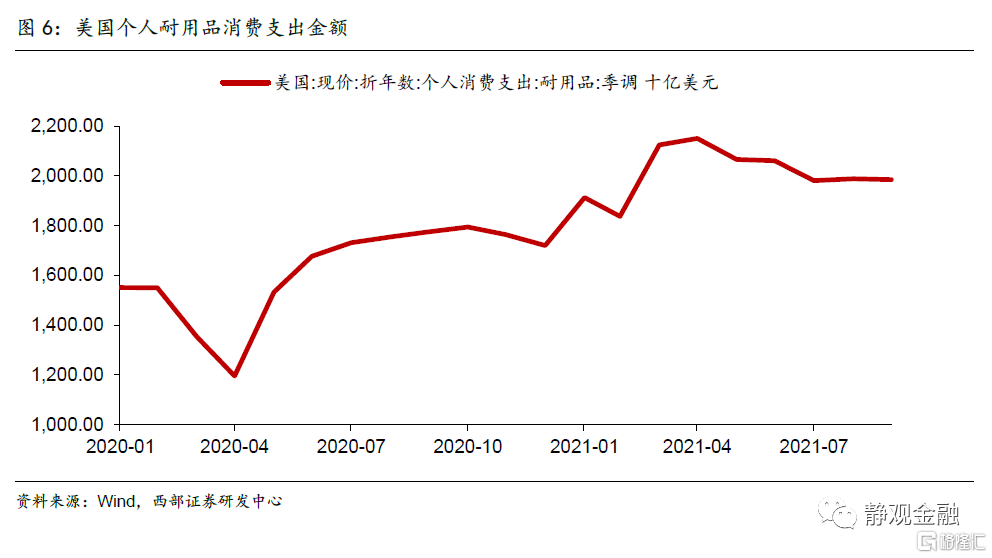

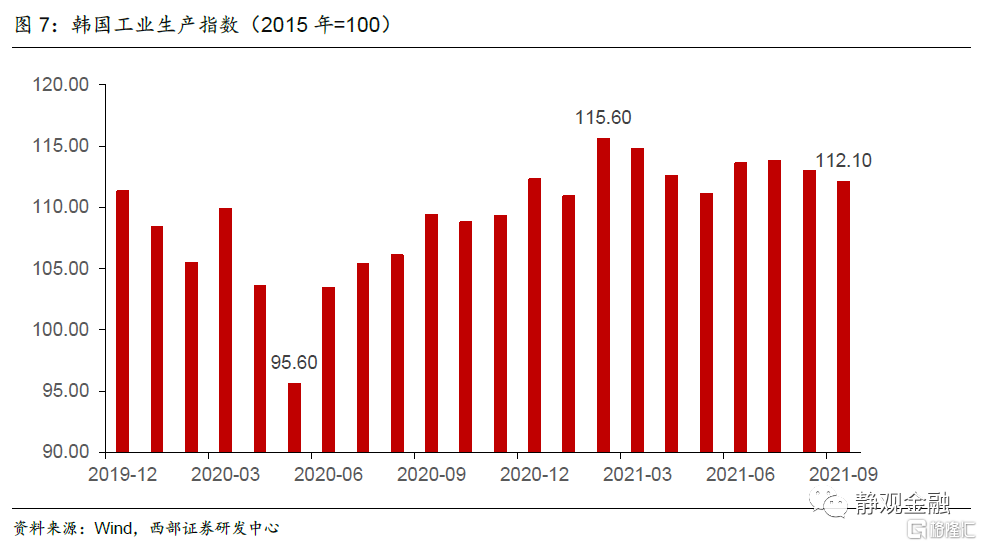

事实上,今年Q3开始上述因素皆已不同程度转弱。首先,当前欧美等国陆续接种疫苗导致防疫物资出口金额放缓,该因素对中国出口影响中性转弱。其次,全球制造业PMI数据自6月起持续下滑表明全球经济复苏斜率最陡峭的阶段已经过去,也意味着其对中国出口增长的拉动渐趋温和。此外,随着美国财政转移支付基本结束,防疫措施解除,导致5月起美国个人消费结构逆转,同时美国地产销售热度降温对地产后周期商品需求的掣肘亦将抑制中国对美耐用品出口。最后,今年以来日韩出口对全球经济复苏的敏感度回升,意味着中国出口的供给替代逻辑已被削弱。

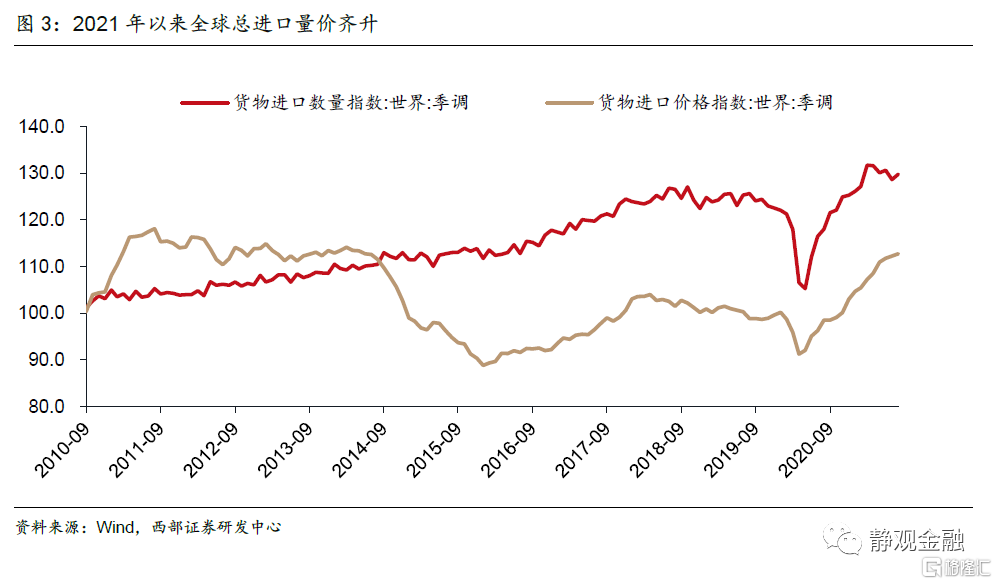

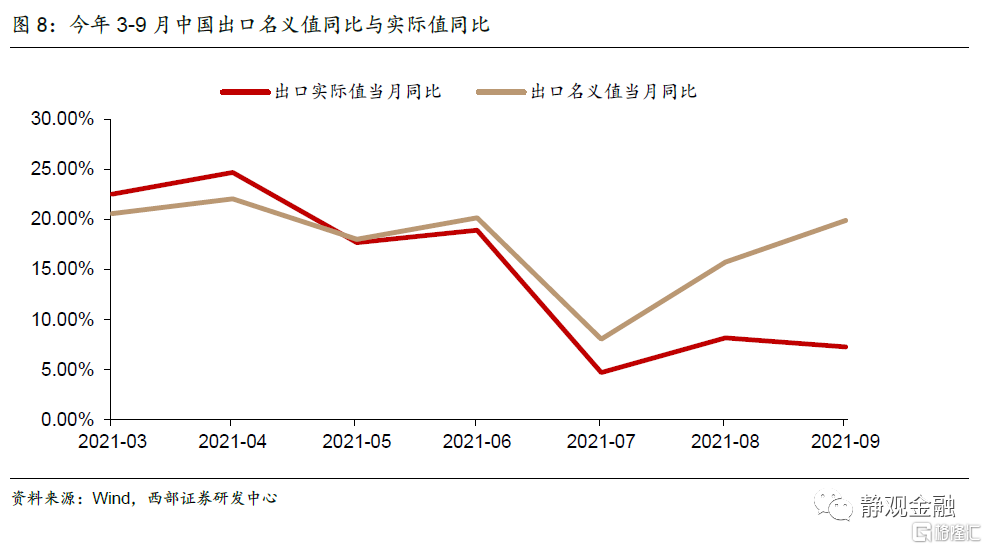

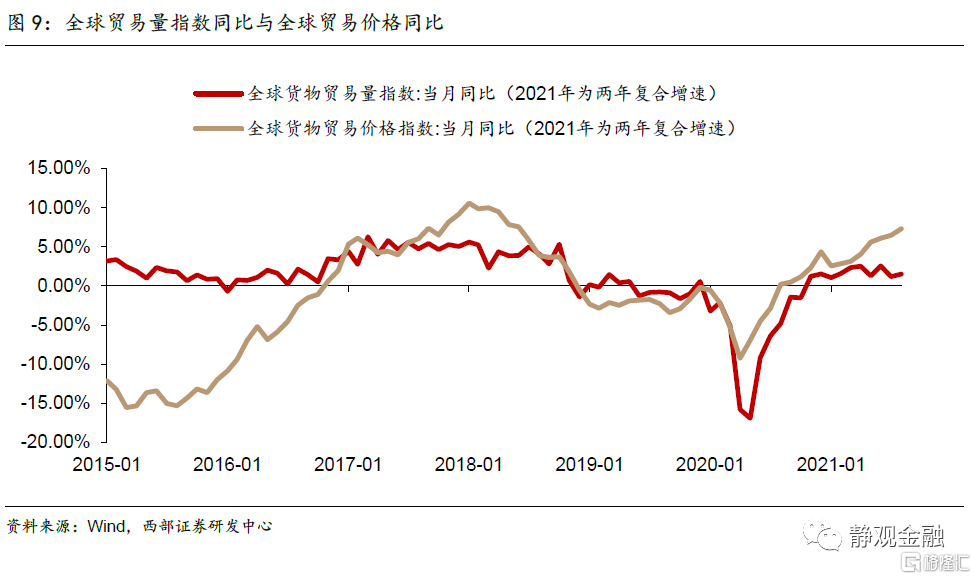

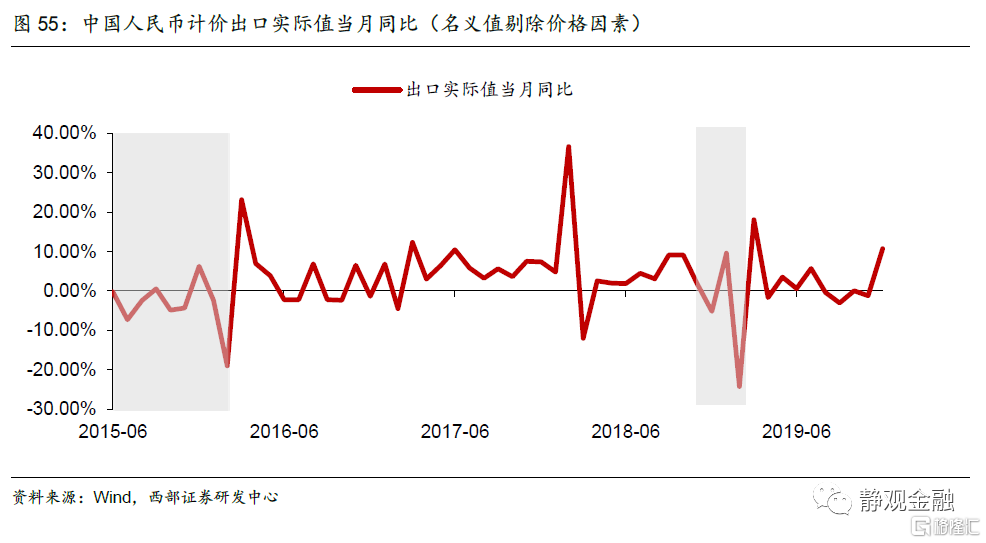

但是为什么近几个月出口同比增速依然强劲?价格因素是重要支撑。截至8月,全球货物进口数量指数由去年12月的125.3上升至129.8,涨幅为3.6%;全球货物进口价格指数则由去年12月的103.0上升至112.7,涨幅为9.5%;中国主要外贸对象国进口总额则从去年12月的9816.2亿美元上升至今年9月的11137.3亿美元,涨幅为13.5%。可以说2021年外需回暖的主要原因系全球货物价格上涨所致,其次才是经济修复。如图8所示,剔除价格因素后,Q3中国出口实际值当月同比中枢已经告别两位数、降至个位数。

(三)2022年出口将加大承压,个别月份出口量同增或将转负

展望2022年,全球定价的大宗商品价格或居高不下,国际油价大概率升破90美元/桶,全球货物进口价格指数恐难回落,但增速将显著低于今年。我们预计11月PPI同比就有望自高位回落,价格因素对中国出口名义值同比增速的贡献将明显收敛。随着美国财政转移支付退出、美国个人耐用品需求退潮,全球疫情降温、防疫物资出口继续转弱,以及出口替代继续边际逆转等因素的共振,明年中国实际出口增速的下行压力将进一步凸显。

首先,IMF预计2022年全球货物出口实际值增速为5.5%;而世界银行预计2022年全球贸易实际增长率高达6.3%。今年1-8月全球货物量同比增速均值为12.9%,但由上图可知今年1-8月全球货物量的两年复合增速均值仅为1.7%,因此明年全球总体贸易需求增速将介于今年相对去年的同比增速与今年相对2019年的复合增长之间的水平。

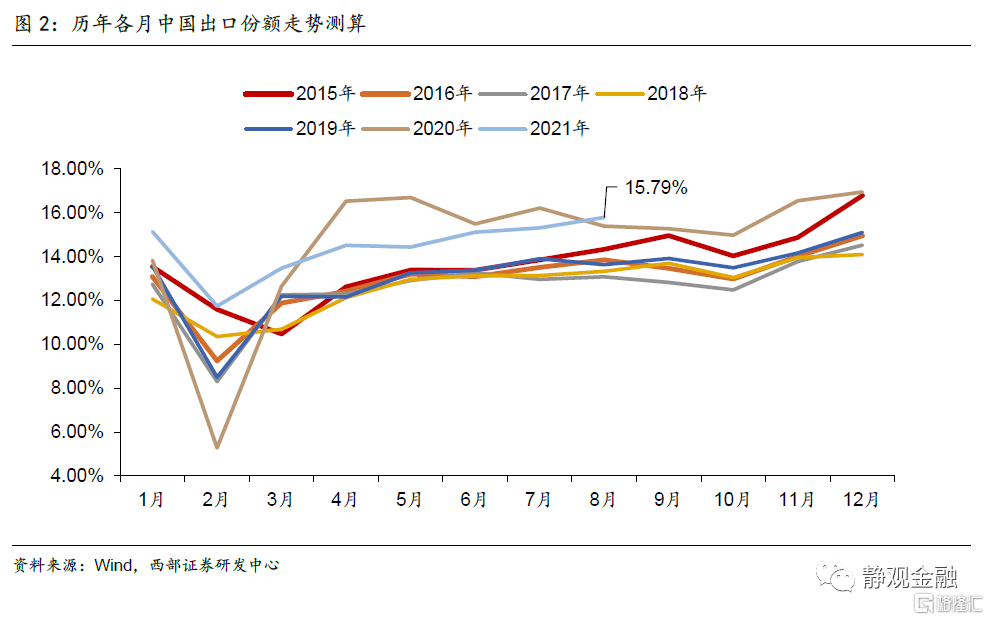

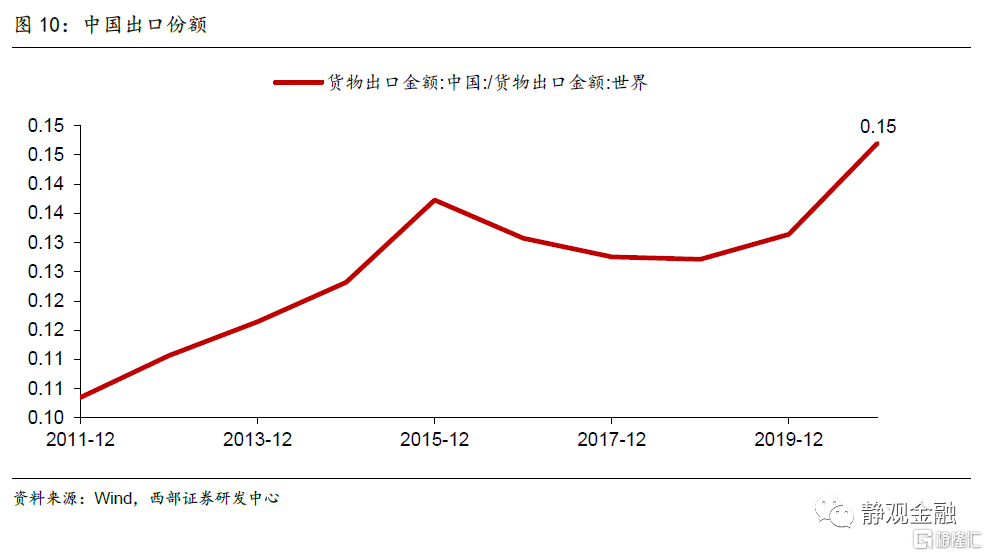

此外,2020年1-8月中国出口份额为13.8%,今年同期提升至14.4%。由于该指标存在季节性,一般Q1最低,Q4最高,因此今年全年中国出口份额很有可能高于去年。今年全年中国出口金额或为33046.8亿美元,同增27.6%,占全球出口份额15.4%。

用出口份额×外需总额即可推算明年出口金额及出口增速。此外,我们做三点假设。假设一:以IMF与世行预测值均值(5.9%)预计明年全球货物实际出口量。假设二:2017-2018年货物价格增速均值(6.0%)作为明年价格因素参照系。假设三:2020年中国出口份额提升至14.7%,其中去年12月该指标高达16.9%,今年中国出口份额仍显著高于疫前水平。但正如前文,明年海外需求结构对中国出口拉动驱弱、供给替代逻辑边际逆转也将令中国出口份额受损,因此我们预计明年中国出口份额回落至略低于2020年水平,假定为14.5%(2019年为13.1%)。

在此背景下,我们预计明年全球货物贸易总金额为24.1万亿美元,中国出口总金额为3.5万亿美元。进而,明年中国出口金额同比增速或约5.85%。鉴于,我们给出的贸易价格增速为6.0%,因此,明年部分月份中国出口量(实际值)同比增速或将转负。值得注意的是,由于今年春节就地过年,因此对出口形成反季节的提振,Q1中国出口份额显著高于季节性。假若2022年春节取消就地过年政策,则2022Q1中国出口增速就将转负。

当然,若美国取消对华进口商品关税将对中国出口形成边际利好,但难以扭转下行趋势。

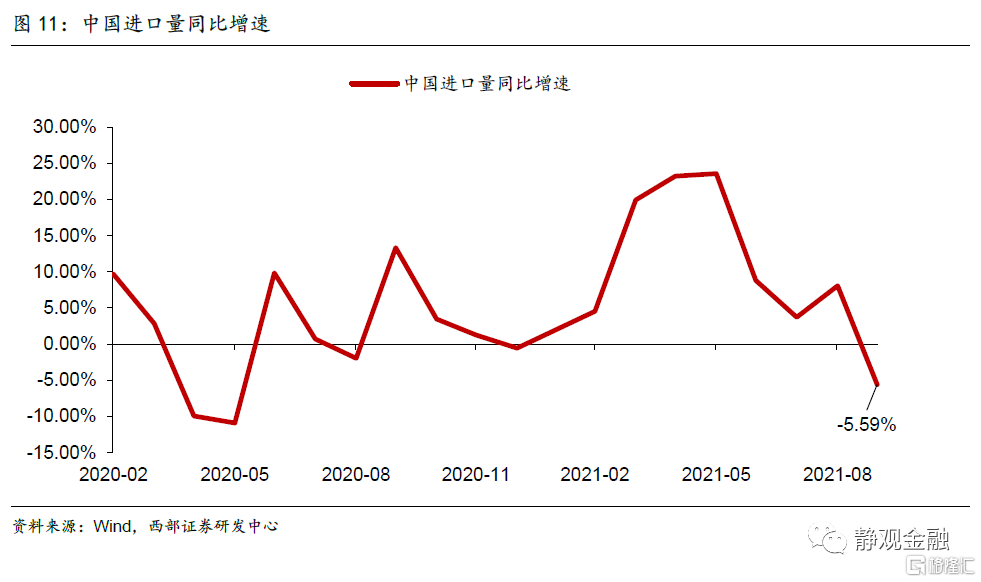

(四)2022H1或延续衰退式顺差;2022H2贸易差额对经济贡献下降

我们在前文提到Q3中国出口实际值(出口量)同比增速已经骤降至个位数,但数据显示Q2中国净出口对实际GDP当季同比拉动为9.7%,Q3反而提升至21.7%。原因在于Q3国内已经开始出现“衰退式顺差”。如下图所示,9月中国进口量同比增速已经转负,加上Q3经济增速显著低于Q2,因此贸易因素对经济增长的贡献反而上升。明年上半年国内经济下行压力较大,不排除延续衰退式顺差格局。但正如我们11月13日报告《政策转向的信号》中指出的,目前的政策已经在防风险和抑制上游原材料价格过快上涨等方面发力,今后亦有望逐渐转向稳增长。因此,明年中经济企稳的概率仍大,进而明年下半年贸易因素对经济的贡献将有所下降。

(五)2022中国出口中的结构性亮点应关注TO B端

我们在8月31日报告《假若中美贸易缓和,哪些行业最为受益?》,美国个人耐用品消费支出已下滑,将掣肘中国TO C端的出口增速。但拜登基建已然落地,美国地产开工也仍在上升通道中,加上明年美国企业将进入扩产阶段(参考报告《美国经济会衰退吗?》),可以说明年将是美国固定资产投资大年。很多非美国家企业部分投资也受到两年疫情的干扰,明年皆有望提速。因此,明年中国出口亮点或在TO B端。

三、消费结构分化,预计全年同比增速为7%

(一)疫情对场景型消费与大众消费的影响或将弱化

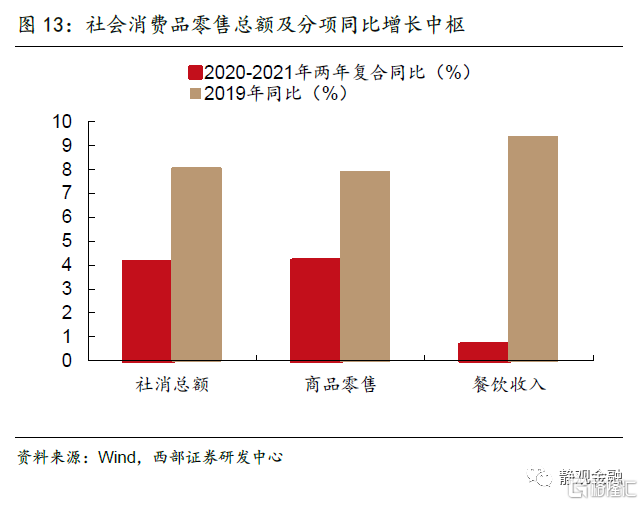

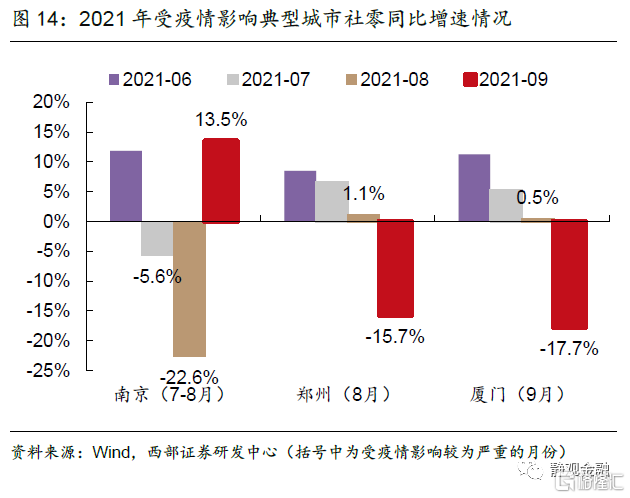

疫苗接种率的提升及新冠特效药的问世,将弱化疫情对场景型消费活动的影响。2020年初国内疫情暴发后,餐饮收入的同比增速始终弱于社消零售总额及商品零售,且2020-2021年两年平均增长中枢与疫情之前差距明显高于社零总额及商品零售,表明疫情对场景型消费活动的压制依然显著。从南京、郑州、厦门等今年受疫情影响显著的典型城市来看,在疫情蔓延当月,其社零同比均出现大幅下滑,最高降幅甚至超过20%。

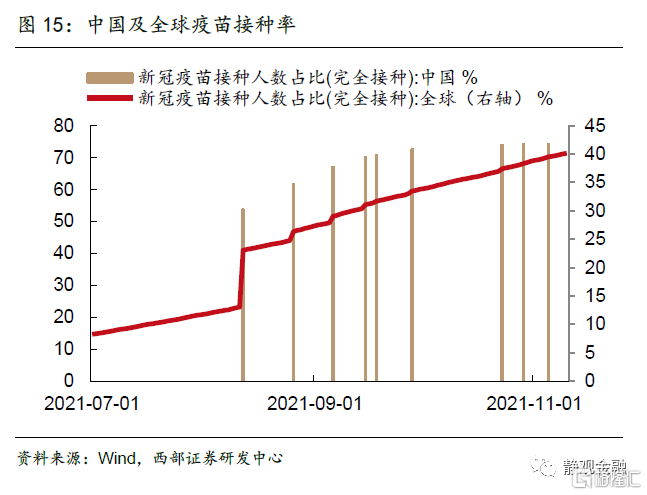

2022年,疫情仍是影响消费活动的关键变量,但影响程度较2021年将明显减弱:一方面,国内疫苗接种率持续提升,截至11月19日,我国新冠疫苗完成接种人数约为10.76亿人,接种率为74.6%,已接近实际需要达到的83.3%的群体免疫目标[1]。我国新冠加强针接种也在有序推进。数据显示,在完成新冠灭活疫苗两针的全程接种后,间隔6个月再加强接种一针。经过半年后,接种三针的最低保护率与仅接种两针疫苗的最高保护率相差不多[2]。另一方面,临床试验数据显示,辉瑞和默沙东抗新冠口服药有效性分别达到89%和50%左右[3],预计授权使用后将明显降低新冠治疗难度,有利于住宿、旅游、餐饮等线下消费活动的复苏。

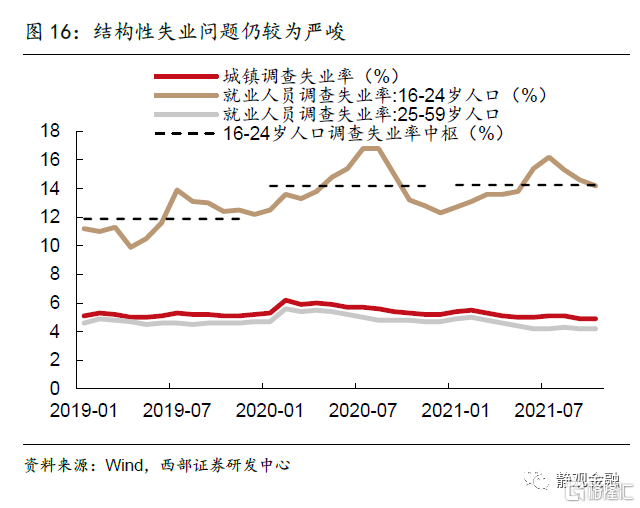

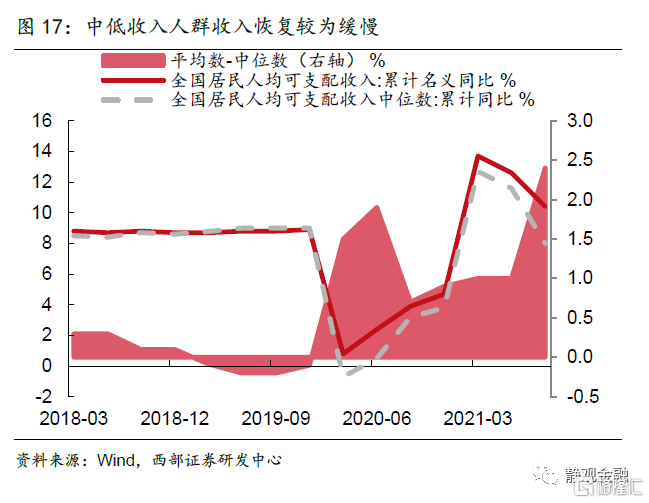

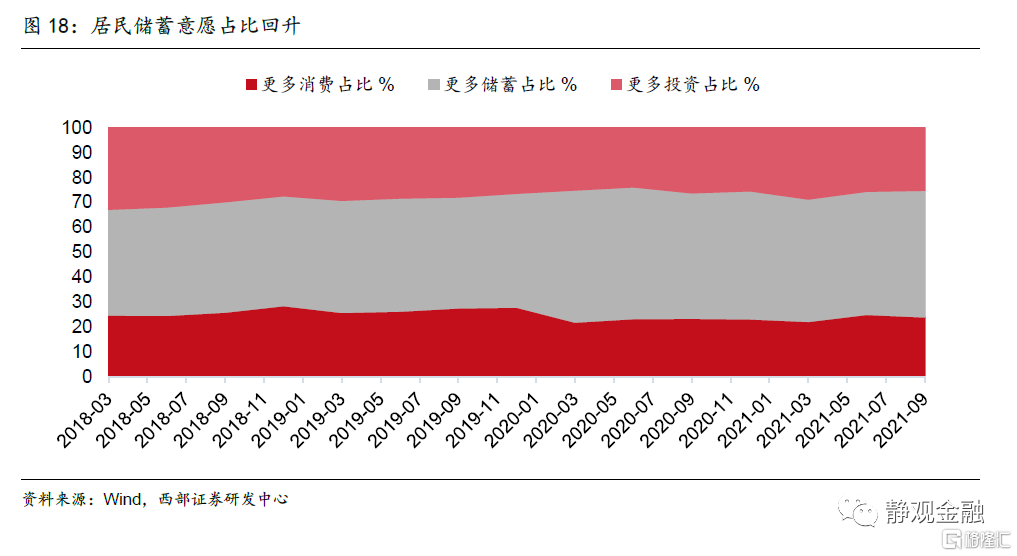

明年疫情对弱势人群就业和收入的掣肘也有望缓解,有利于提振大众消费。从就业来看,疫情之后,在国家保就业、保市场主体等系列政策引导下,城镇调查失业率从2020年2月份的6.2%降至2021年10月的4.9%,已接近疫情前水平。但16-24岁人口调查失业率却居高不下,2021年1-10月平均为14.3%,远高于2019年11.9%的中枢,表明疫情之后弱势群体就业存在较大阻力。从收入来看,2020年在疫情冲击下,全国居民人均可支配收入增速大幅下降,但收入中位数修复速度明显弱于平均数。此外,2021年以来,居民收入的平均数与中位数之差有扩大迹象,Q3达到2.4个百分点,创疫情之后新高,这说明中低收入人群的收入受疫情拖累更为明显。从央行城镇储户调查问卷来看,倾向于更多储蓄的居民占比连续两个季度回升,与疫情之前相比,消费意愿仍然偏弱。若明年疫情影响减弱,青年群体、中低收入等弱势人群的就业和收入都有望改观,有利于提振大众消费。

此外,今年以来,楼市调控、平台经济反垄断、教培双减、房产税试点等旨在打破产业无序发展,降低住房、教育等与居民生活密切相关领域成本的政策相继落地或发布,都体现了共同富裕的政策导向。预计明年将继续有相关政策落地,平衡不同群体间的收入差距,同样有利于提振大众消费。

(二)房地产税试点政策落地后或掣肘高端消费

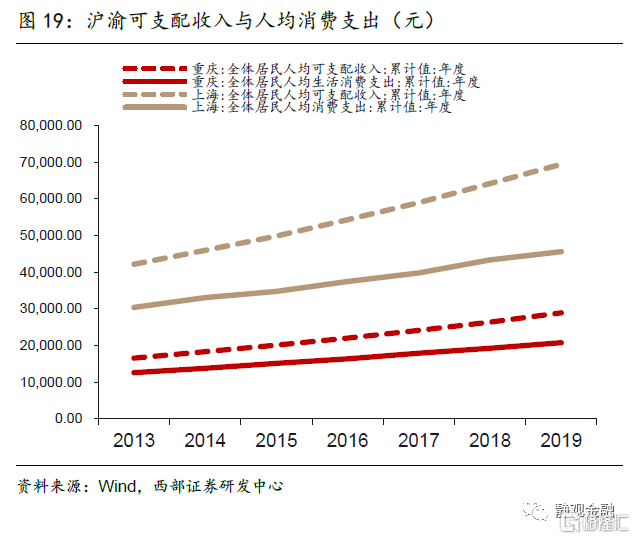

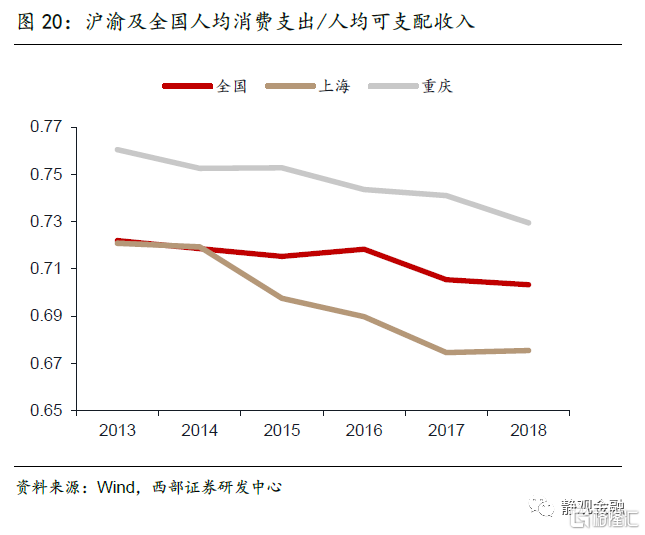

从上海、重庆房产税试点经验来看,在房产税试点后的几年中沪、渝居民人均可支配收入与消费支出之间的差距有拉大的趋势,说明两地消费受到了一定程度的抑制。进一步观察沪、渝两地与全国居民人均消费支出/人均可支配收入占比可以发现,沪、渝两地的消费支出占比13-16年较全国有更显著的下降趋势,由此推断房产税的实施短期内会对居民消费起到抑制作用。

2016年后重庆整体仍保持着较全国更显著的下降趋势,房产税带来了长期的消费支出的抑制。而上海在16-18年基本恢复与国内其他城市一致的消费支出/可支配收入占比走势,说明从长期的角度来看,上海能够自我消化房产税加征对消费支出的抑制效应,房产税对居民消费的影响长期不明显。

由此可见2011年房产税试点对居民消费的影响在沪、渝两地起到了不同的作用。我们认为这是由于两地房产税的征税对象不同:1)重庆房产税试点的征税范围为高档住宅、独栋别墅而非普通住宅,对高档住房购置需求的抑制可能会造成普通住宅需求增加、房价上涨,一方面导致有房者的资产价值增加、另一方面导致购房者面临更高的购房成本,从结果上看后一种效应在重庆表现更为明显。且征税范围为存量住房,弹性较小。2)上海房产税主要针对新购第二套及以上住房,因而受影响的购房需求弹性较大,居民经过短期的适应与调整后可能会放弃投机性的购房行为,进而放弃住房储蓄并增加消费支出。

综上,由于不同地区的房产税政策和经济条件不同,房产税对消费的影响效果也不同。由于房产税开征的一个重要目的是遏制投机性购房需求,未来试点正式推出后采用上海模式的可能性更大,主要约束的也是高收入人群消费,并不会对大众消费产生挤出效应,短期房价下行反而有可能会提振大众消费。

(三)明年或有更多促消费、保中下游企业利润、支持小微企业政策出台

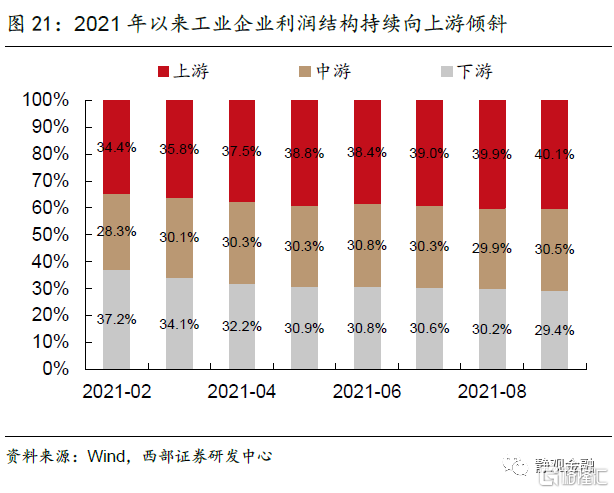

十四五期间,我国的转型方向是“消费大国与制造业强国”,预计在稳增长压力下,明年或有更多促消费、保中下游企业利润、支持小微企业的相关政策出台,这将对就业和收入的逐步恢复提供支撑,带动消费温和复苏。往后看,假若无政策引导,工业企业利润结构或仍以上游占优,叠加下游需求疲软,中游利润进一步受到侵蚀,这一格局有悖于十四五的政策基调。我们预计在转型诉求下,未来1-2年促消费、保中下游行业利润等相关政策有望逐步落地。事实上,10月中下旬以来,政策端已经采取行动平抑国内高企的上游原材料价格,并且开始向促消费方向发力。

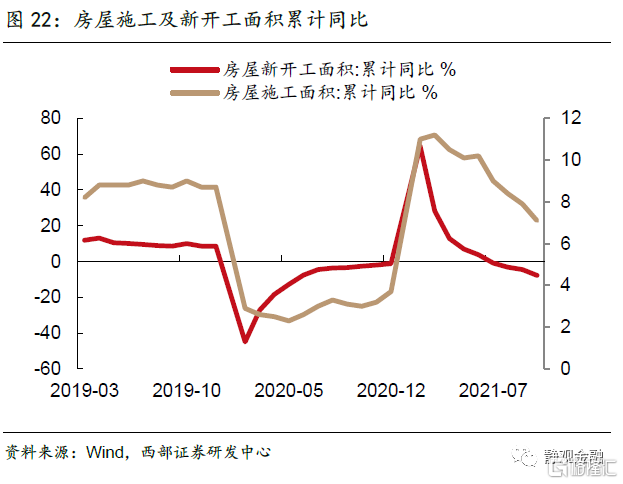

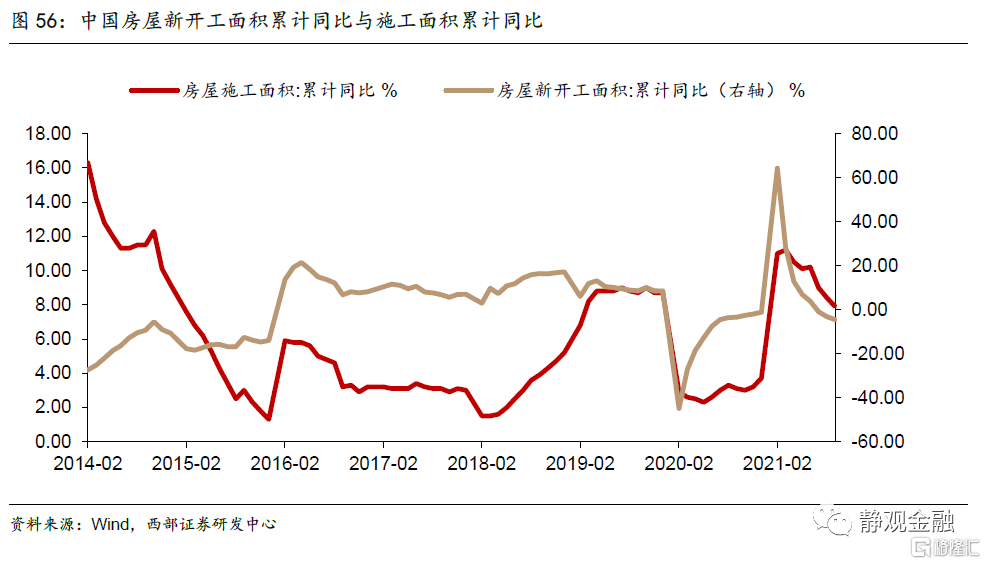

11月9日,广东省印发了《关于促进城市消费的若干政策措施》,提出逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制。11月12日,人民银行在《人民银行党委召开会议认真传达学习党的十九届六中全会精神》中指出,坚持稳健的货币政策,做好跨周期设计,统筹考虑今明两年政策衔接,更好支持消费投资恢复,抑制价格过快上涨,促进经济社会高质量发展。以上表明政策重心将向促消费、保中下游行业利润方向倾斜的预期已经逐步兑现。但我们认为在房产税试点落地预期下,地产销售端压力或将加大,会进一步拖累房屋施工及新开工面积。目前出台的政策仍然不够“稳增长”,且向居民收入及消费端的传导存在时滞,明年或将出台更多促消费、保中下游企业利润、支持小微企业的政策出台,有助于提振消费端。

四、固定资产投资结构分化,制造业和基建将是主要支撑

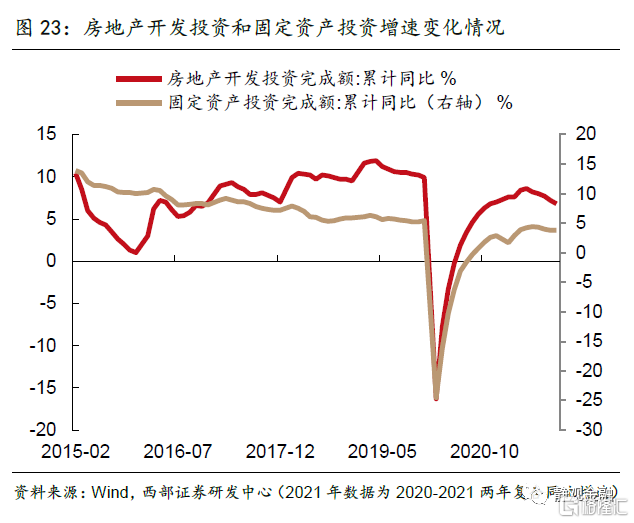

(一)若有支持政策出台,预计房地产开发投资或小幅增长约1%

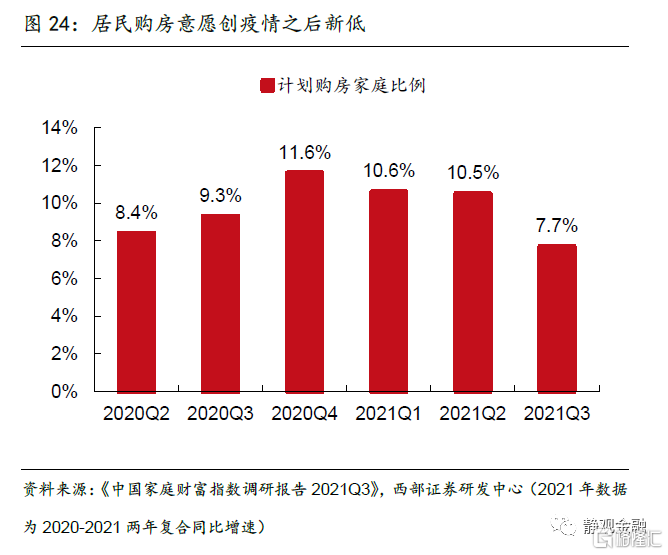

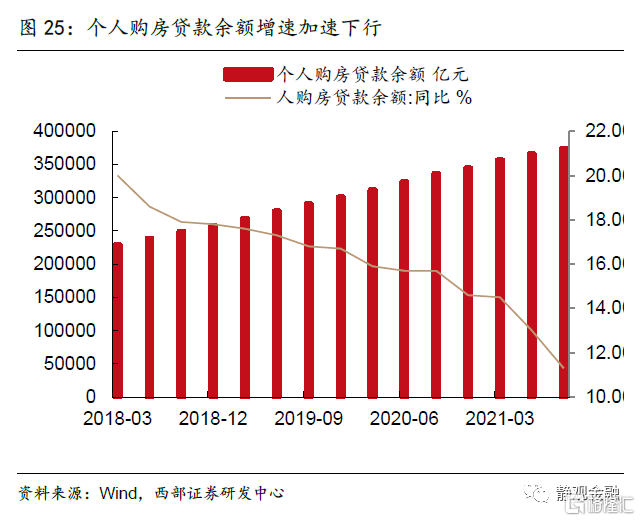

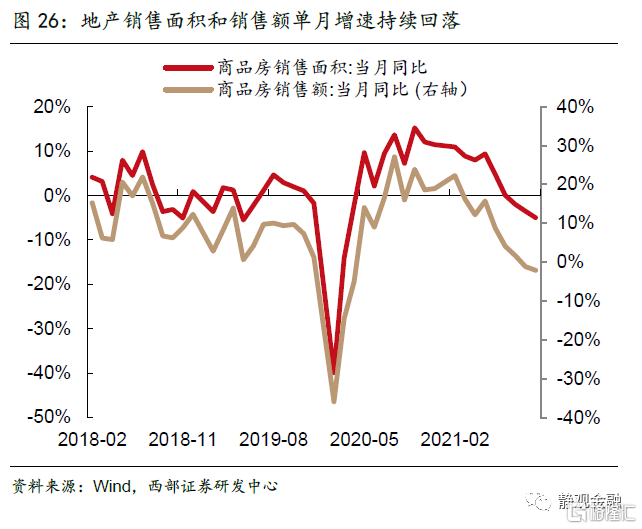

居民购房意愿不足和住房贷款收紧下,地产销售中枢快速回落。今年6月以来,房地产开发投资增速快速下行,1-10月两年复合同比增速仅为6.8%,创年内新低。在地产调控趋紧下,居民购房观望情绪浓厚。《中国家庭财富指数调研报告2021Q3》显示,我国居民购房意愿今年持续下滑,2021Q3计划购房家庭比例仅为7.7%,远低于2020Q4 11.6%的高点,为疫后新低。居民住房按揭贷款额度的收紧和放款时间的延长亦加大了地产销售压力,2021Q2以来个人购房贷款余额呈加速下行趋势,商品房销售面积和销售额当月两年复合同比增速分别于8月和9月转负,反映当前地产销售承压。

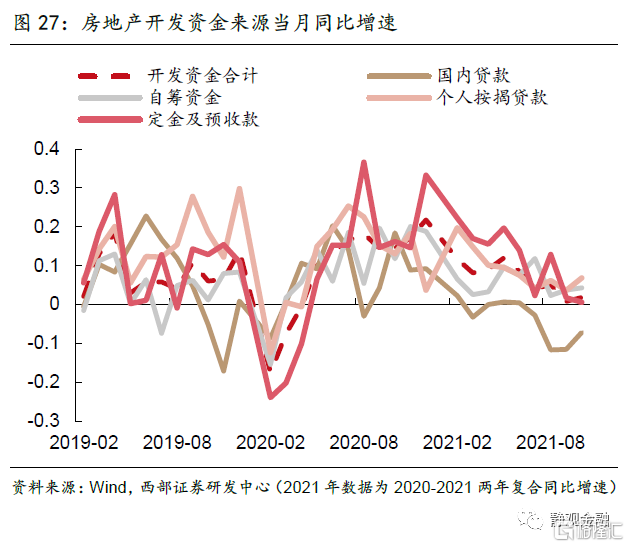

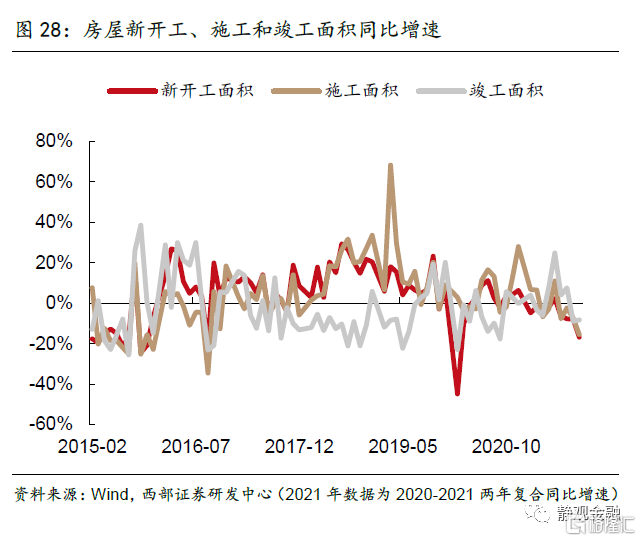

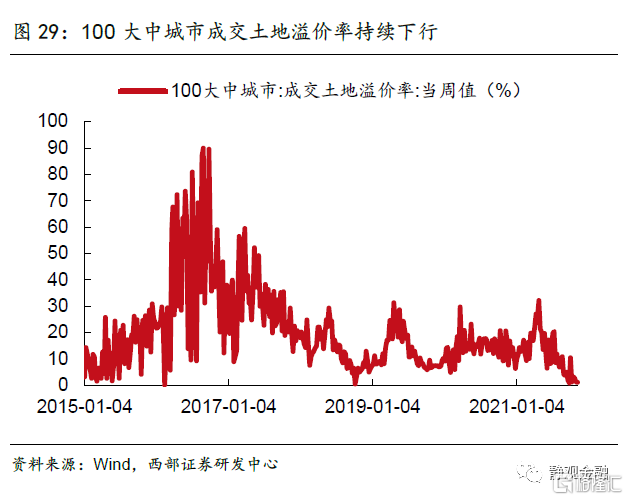

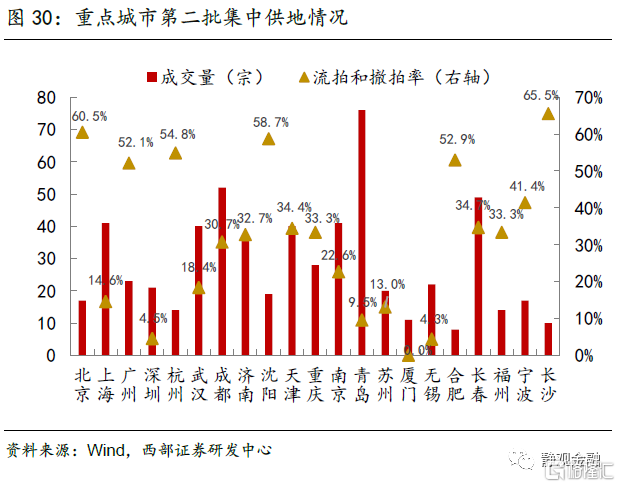

融资渠道趋紧,致使房企拿地和新开工意愿不足。今年在销售回款压力加大、地产融资渠道收紧的影响下,房企开发到位资金增速持续下滑,两年复合同比增速由2月的11.7%快速回落至9月的0.8%。恒大事件等地产债务风险的发生,也降低了金融机构对房企融资的风险偏好,2021Q3房企国内贷款两年复合同比增速仅为-8.7%。在外源融资渠道收紧、销售回款压力加大的情况下,为保持偿债的流动性,房企新开工和拿地意愿明显不足。从当月两年复合同比增速变化来看,房企新开工、施工和竣工面积在三季度全面转负。100大中城市成交土地溢价率持续走低,在重点城市第二批集中供地成交情况来看,半数以上城市流拍+撤拍率超过30%。

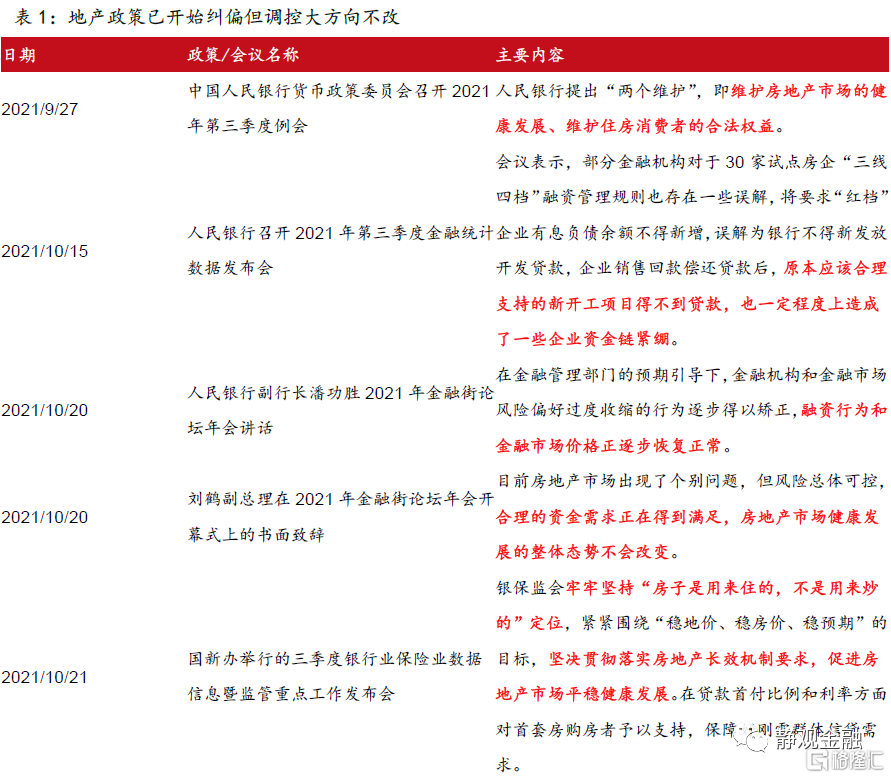

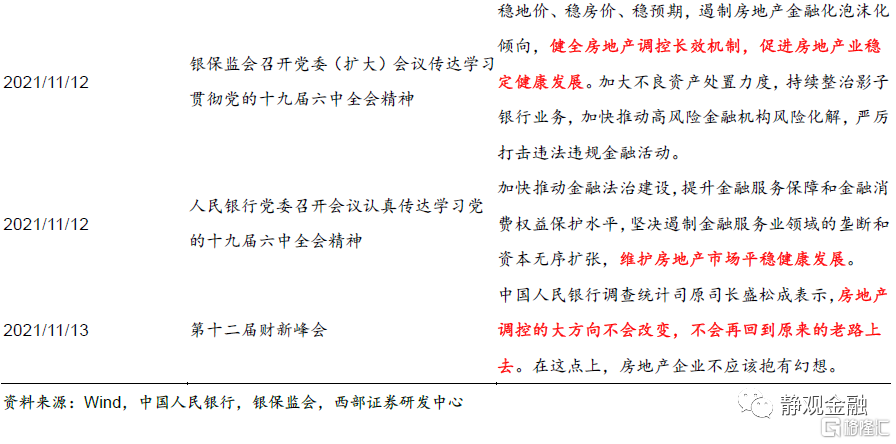

针对目前的情况,政策面已经开始纠偏,但并不会改变“房住不炒”的主基调。针对目前地产行业面临的困境,自9月27日央行三季度例会开始,就提出了“两个维护”,即维护房地产市场的健康发展、维护住房消费者的合法权益。之后,金融部门多位领导在不同场合均提出要满足房地产行业合理的资金需求,促进房地产市场平稳健康发展。但政策目标旨在“纠偏”,更多是结构性调整,并非全面放松。在第十二届财新峰会上,中国人民银行调查统计司原司长盛松成表示,房地产调控的大方向不会改变,不会再回到原来的老路上去。

明年配合房地产税试点政策的落地,预计地产投资政策有望出现一些合理的边际变化。虽然房地产税试点政策细则尚未出台,但可以预见试点城市在政策落地后二手住宅供给规模将有所上升并挤占新房成交规模,即便乐观估计新房成交面积也可能出现个位数的降幅。该变化将进一步掣肘房企还款,叠加三条红线约束,地产新开工及施工面积增速也将随着下行。预计存量二手房供应量上升,新房交易占比下滑,也会制约房企新开工意愿。我们预计配合房地产税试点政策的落地,地产供给端政策也有望出现一些合理的边际变化。

综合来看,若明年有地产领域结构性支持政策出台,则房地产投资有望保持小幅正增长,预计同比增速约为1%;若无相关政策出台,同比增速可能转负,预计约为-2%。

(二)多重因素支撑制造业投资,预计全年同比增长5%

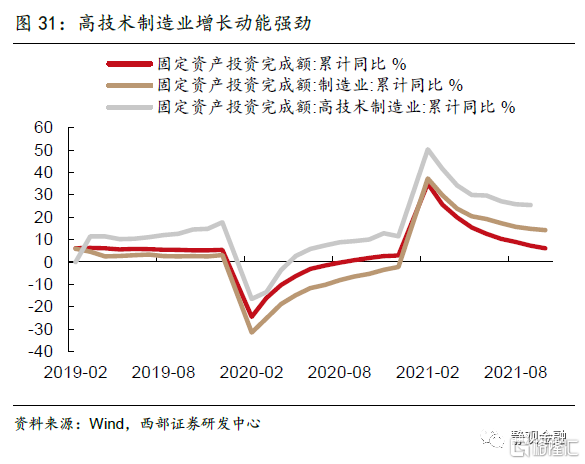

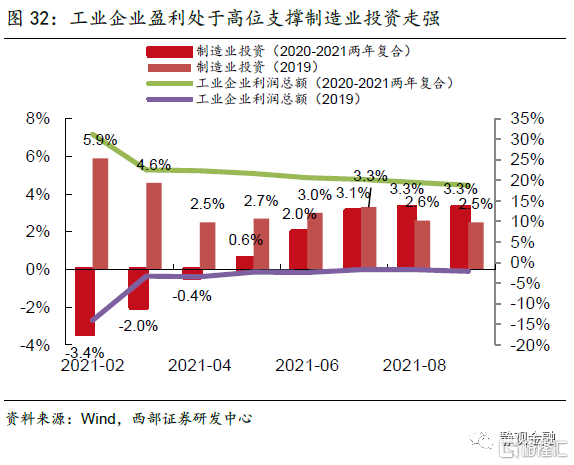

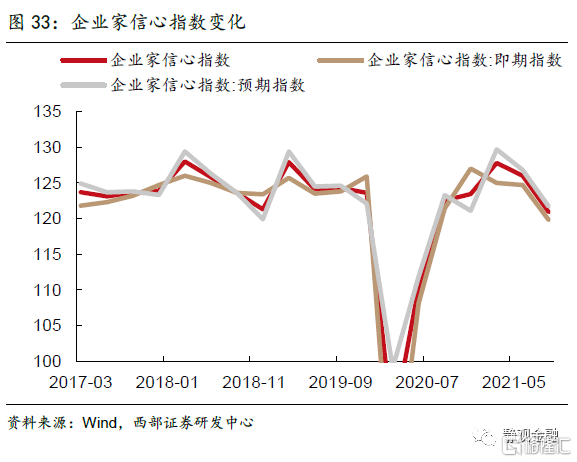

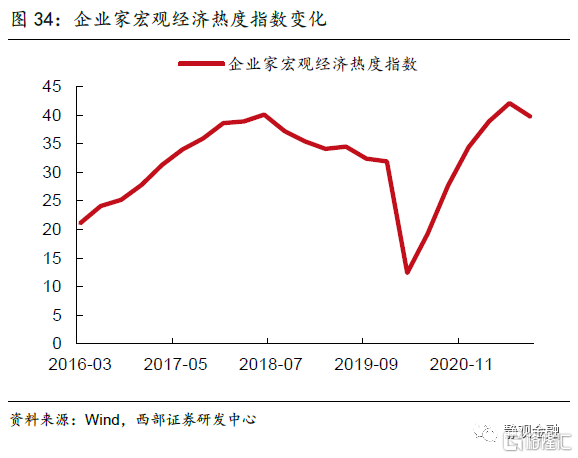

制造业盈利预期向好,投资增速有较强支撑。今年以来,制造业投资尤其是高技术制造业投资保持了强劲的增长动能,前三季度固定资产投资、制造业投资、高技术制造业投资增速分别为7.3%、14.8%和25.4%。从两年复合同比增速来看,1-10月制造业投资同比增长3.8%,优于疫情之前2019年同期的2.6%。今年以来制造业投资扩张动能强劲的重要原因之一是工业企业盈利处于高位,企业当前的中长期资本开支意愿仍然较强。从企业家信心指数和企业家宏观经济热度指数来看,虽然两项指标2021Q3均出现明显回落,但企业预期仍好于即期,我们认为这主要是由于能耗双控执行力度强化以及疫情反复对企业生产端带来的阶段性负面影响所致,而并非趋势性回落的拐点。预计明年工业企业盈利仍有保障,制造业投资向好趋势不变。

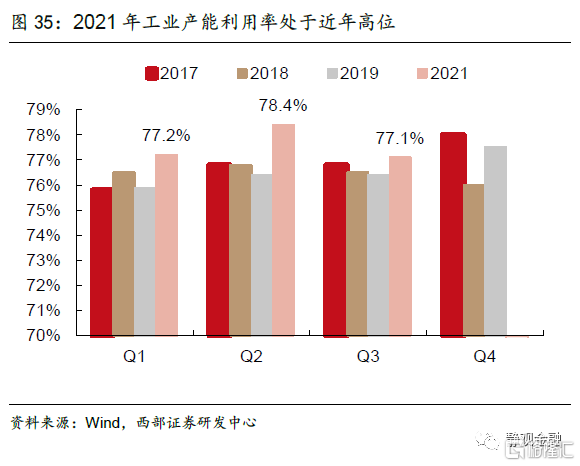

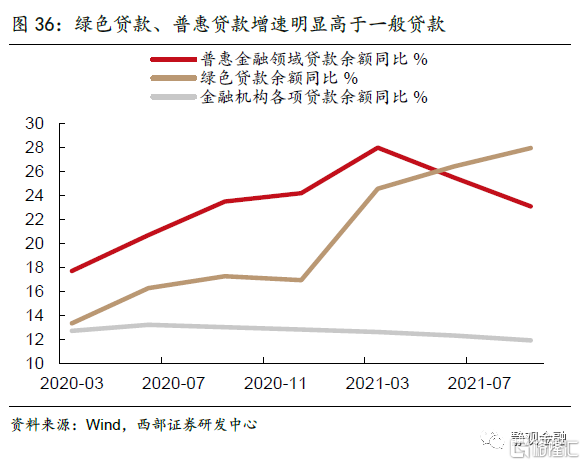

政策层面的边际变化,有望拉动明年的制造业投资。1)能耗双控政策执行力度边际弱化。十一之后,政策端愈发关注保供稳价,10月8日国常会明确提出“纠正有的地方‘一刀切’停产限产或‘运动式’减碳”,之后通过放开燃煤电价、煤炭增产增供等各类措施,平衡上中下游利润格局,今年以来工业产能利用率明显高于季节性(2017-2019同期),未来随着价格传导机制的畅通,有助于提振中下游制造业的开工和投资意愿。2)“财政前置”下,多地正密集谋划或申报2022年专项债项目,以在明年尽早发行和使用专项债,带动有效投资稳经济[4]。预计明年基建投资大概率回暖,有利于推动制造业扩大设备投资与更新。3)地产调控政策的“纠偏”,修正了市场对明年地产投资的极度悲观预期,预计与地产链相关的制造业企业投资意愿将有所回升。此外,绿色贷款、普惠贷款保持较高增速,有望为制造业投资提供定向支持。

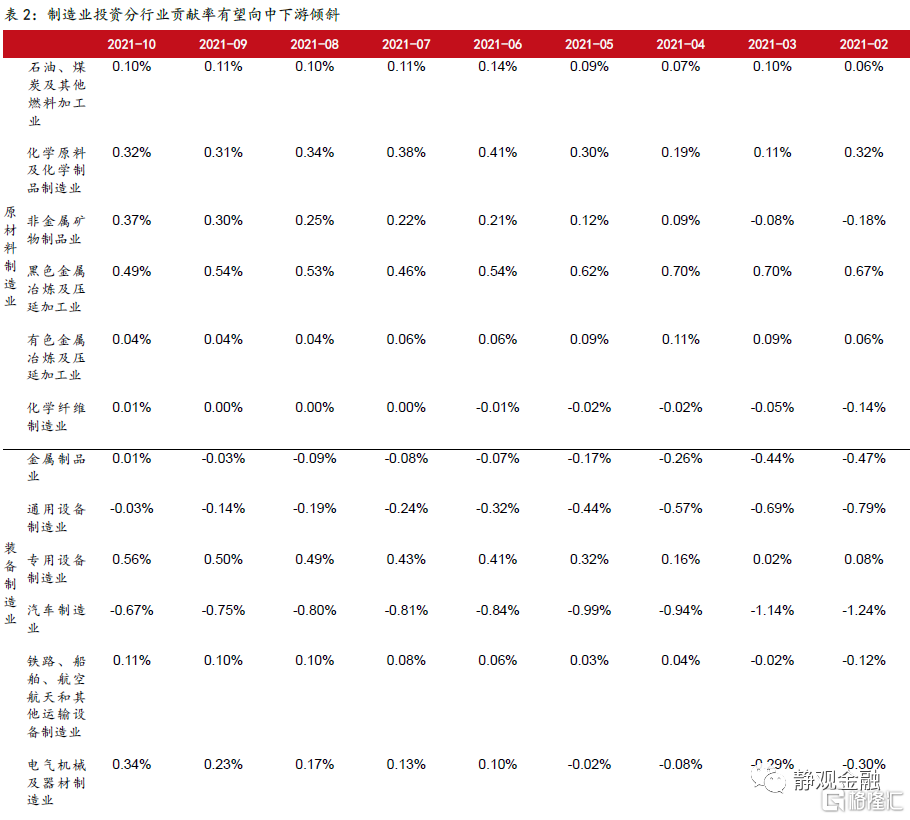

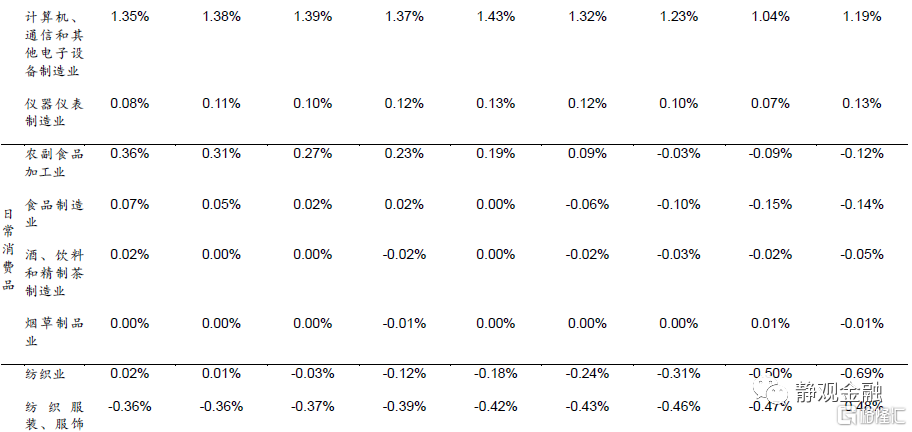

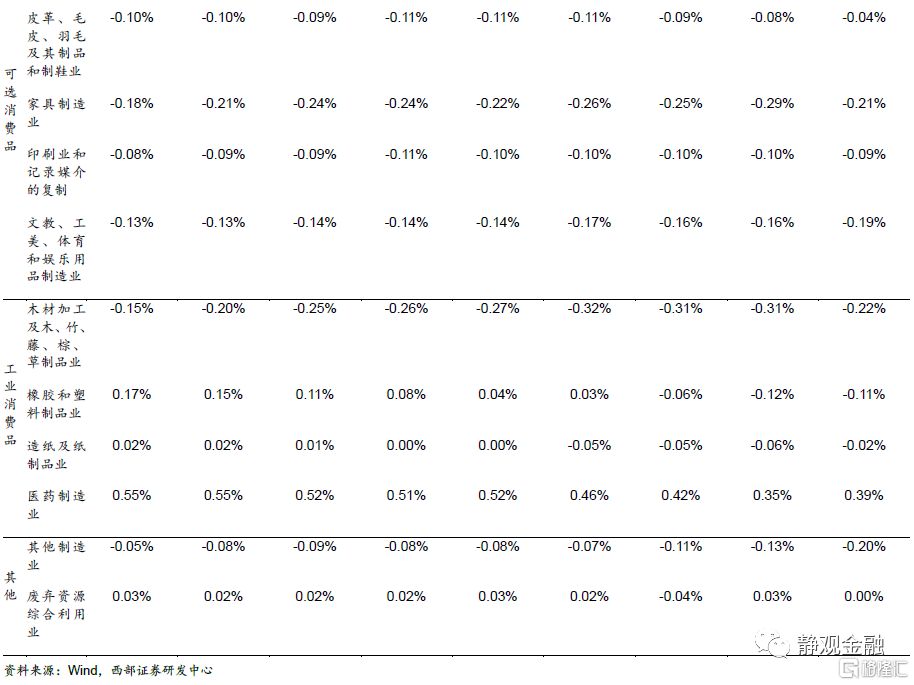

从制造业投资结构来看,和利润格局类似,今年受益于价格因子贡献,上游原材料行业对制造业投资拉动作用较大。在PPI触顶后,利润格局有望改观,中下游对制造业投资的贡献率或将提升。另外,随着疫情影响弱化,居民收入水平的改善有望推动明年消费品制造业投资贡献率温和修复综合判断,预计明年制造业投资增速将保持平稳,同比增长约5%左右。

(三)2022年基建增速可能继续维持低位

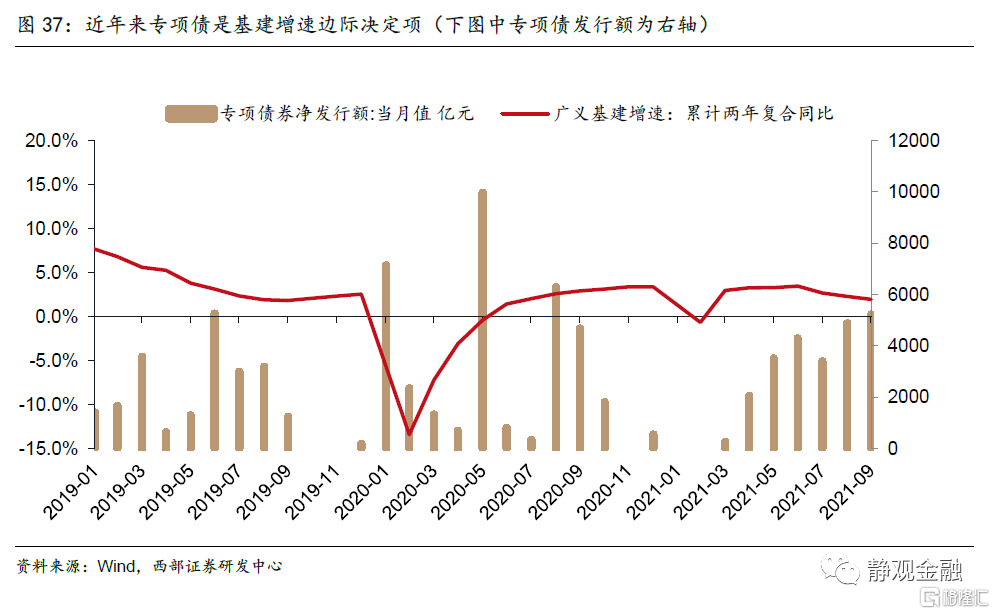

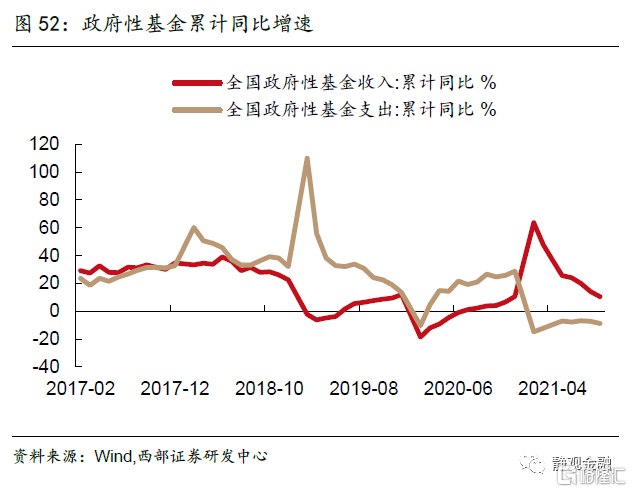

2020年以来地方政府专项债成为基建增速边际决定项。基建资金来源主要包括五块:1.国家预算内资金,由一般公共预算、政府性基金(主要是土地出让金)、新增专项债组成,是基建增速主要撬动项;2.银行贷款,但这几年来银行贷款对基建投资的贡献不断下降;3.自筹资金,包括城投债、非标融资、PPP等,在压降非标的背景下,自筹资金也受到限制;4.其他资金;5.利用外资。国家预算内资金方面,一般公共预算跟财税收入有关,大部分时候增长较为稳定。由于未来土地出让金可能受到房地产调控政策影响,政府性基金收入预计不容乐观。因此近几年来基建增速的边际决定项主要是地方政府新增专项债,去年以来专项债对基建有较大拉动。

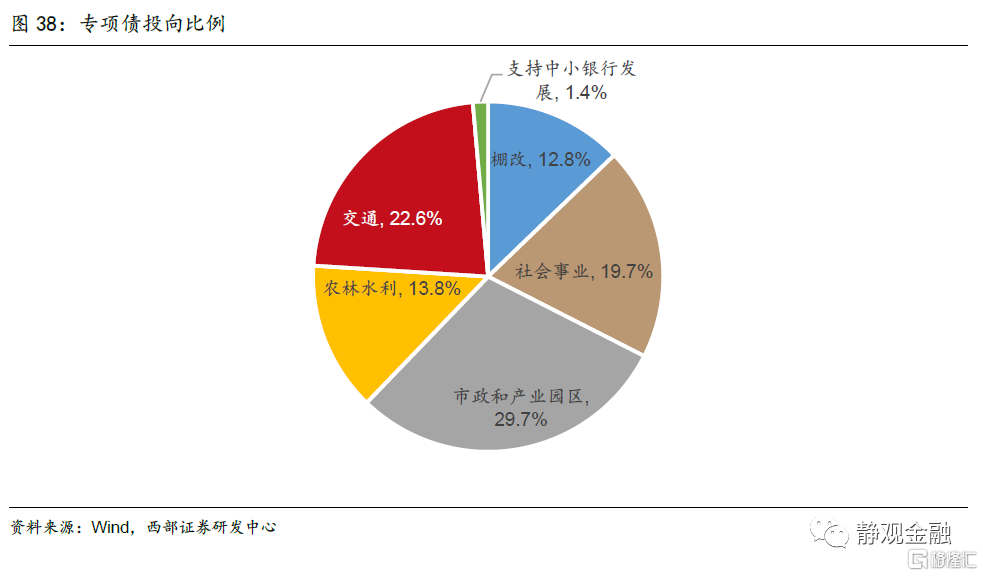

2020年以来地方政府专项债投向基建的比例有所上升。2019年专项债的投向仍以土储和棚改为主,占比合计65%;投向基建的比例大约30%左右。2019年9月,国常会提出专项债资金不得用于土地储备和房地产相关领域,专项债投向基建的比例明显上升,截至2021年8月末,基建投向占新增专项债比例约63%。另一方面,专项债作为项目资本金使用时通常可撬动2倍的杠杆资金,因此去年以来专项债对基建增速影响明显上升。

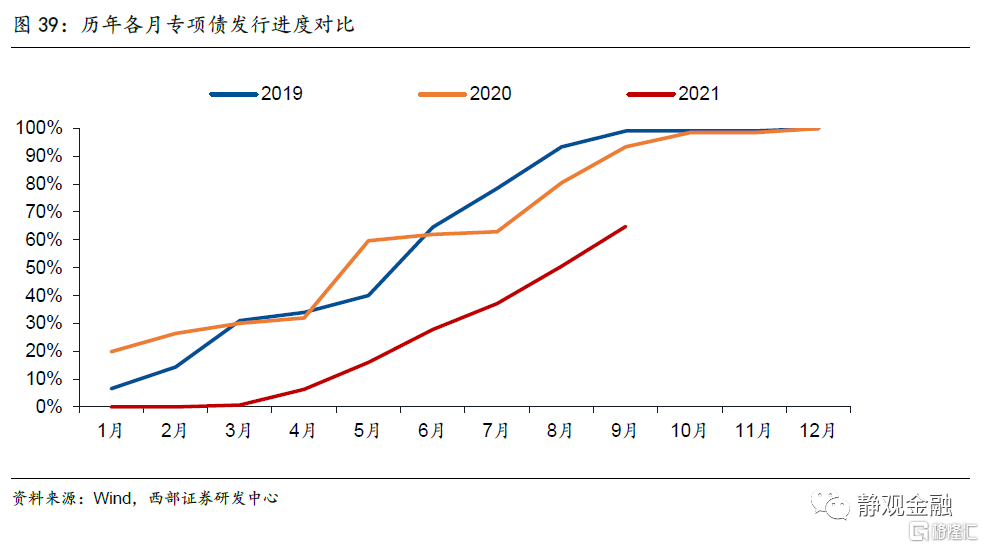

2021年专项债发行节奏后置是基建增速低迷主要原因。今年上半年由于稳增长压力较小,因此专项债发行进度较慢,对基建增速形成拖累。今年下半年以来,由于本土疫情反弹叠加突发性自然灾害,经济存在一定下行压力,政策要求加快地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物工作量。由于今年8月专项债已经加速发行,且根据财政部,今年专项债预计11月底前发完,因此10月和11月预计将累计发行1.4万亿左右的专项债,按照专项债发行领先基建投资3个月左右的历史趋势,预计今年年底到明年Q1形成实物工作量,推动基建增速上行。

综合来看,2022年基建增速预计为3.5%左右。我们预计2022年财政赤字率或从今年的3.2%下调至3.0%,一方面是因为2022年经济应该进一步企稳,另一方面则是因为控制政府杠杆率的需求。

专项债方面,在今年9月初,国家发改委就指导督促各地方对今年后几个月拟发行专项债券的项目,抓紧完成开工前的各项准备工作,推动专项债券发行后尽快投入项目建设。由于专项债从发行到形成实物工作量存在3个月左右的时滞,今年8月专项债发行开始提速,预计最快年末才能转化为实物工作量,但考虑到地方可能缺乏合适的项目投资需求,有可能会制约实物工作量的形成节奏和规模。因此,如果在今年年末就可以形成实物工作量,那么就表明地方确实存在相关的项目需求或者稳增长压力,预计明年新增专项债发行额度大约为3.8万亿元左右,相比今年的3.65万亿小幅提升;如果年末未能形成有效的实物工作量,则有可能是由于缺乏合适的投资项目所致,那么明年专项债发行额度就存在下修的可能性,此类情形下我们判断新增专项债发行额度最低约为3.5万亿。

关于明年基建投资增速,虽然稳增长压力下对基建发力的诉求有所提升,但由一方面于影响基建投资增速的因素除了专项债之外,还有城投债等,在地方严控隐性债务的约束下,杠杆率不太可能出现大幅回升,城投债的发行有可能会不及预期,或将限制基建投资的增速。另一方面,从政策导向来看,目前财政政策的发力点主要集中在促消费、扶持中小微企业等领域,整体上对基建托底的诉求边际弱化,也会制约基建投资的增速。此外,今年新增专项债资金投向“新基建”的比例仍然偏低,对整个基建的拉动作用有限。据财政部统计,今年前三季度仅有约2成投向农林水利、能源、城乡冷链物流等领域重大项目。

基于以上分析,我们预计明年一季度基建投资将继续保持高增长,明年一季度之后则逐渐回落。2022年,在专项债发行额度为3.8万亿情况下,基建累计同比增速大约为3.5%左右。此外,由于专项债在运用中存在资金闲置、用途随意变更等诸多问题,近期财政部也印发了《地方政府专项债券用途调整操作指引》来规范专项债资金的使用,加之专项债资金中相当一部分用于在建工程后续融资以缓解流动性压力,并未投向新建工程。因此即使明年发行额度最低降为3.5万亿,我们测算对基建投资的影响也较为有限,不会超过0.5个百分点,全年基建投资仍有望保持3.0%以上的增长水平。

五、PPI和CPI相向运行,剪刀差逐渐收敛

明年PPI和CPI剪刀差将收敛,预计CPI中枢为1.8%,PPI中枢在4%左右。

(一)猪油共振或驱动CPI同比破2%

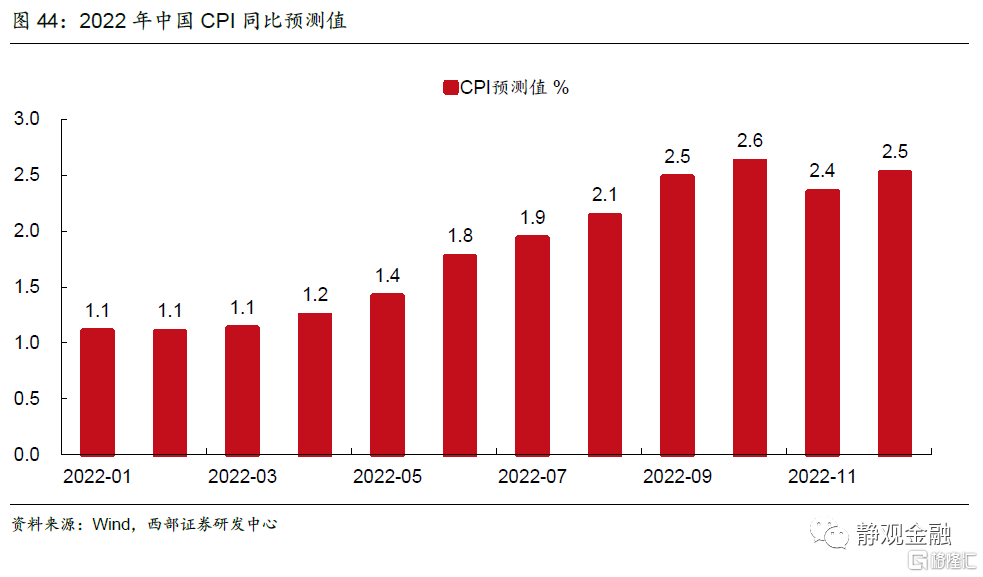

预计明年将出现猪油共振局面,推升CPI中枢,CPI同比增速总体将呈逐季攀升趋势。预计明年CPI同比高点或为2.6%,全年均值约为1.8%。

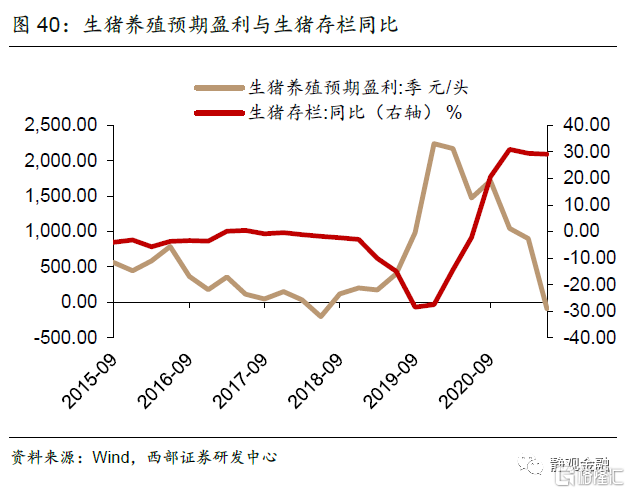

猪肉价格有望于明年5月见底,随后温和回升。1)生猪存栏及同比仍在较高水平,但生猪养殖利润降至冰点。9月15日我国生猪养殖预期盈利-715.8元/头,为2015年有数据以来最低点,随后2个月似现边际企稳迹象,11月3日生猪养殖预期盈利首次转正,读数39.8元/头。同时,去年9月到今年6月生猪存栏连续4个季度同比保持在20%以上,为2008年有数据以来首次,今年9月回落至18.2%,但仍在较高水平。我们认为未来利润回升、供给收缩是大概率事件,因此猪价暂无更多下行空间。

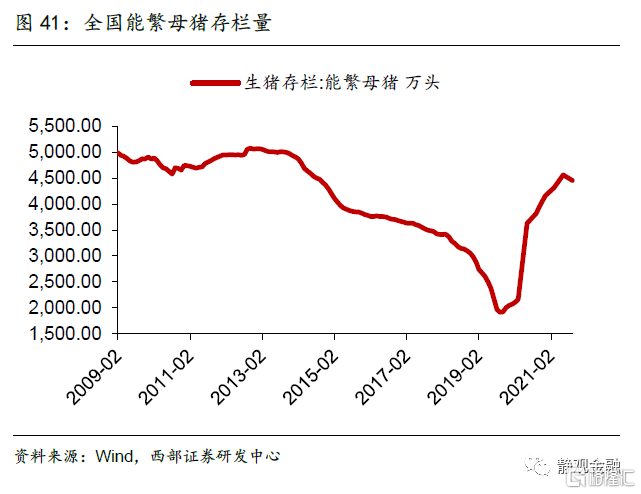

2)能繁母猪已有高位回落迹象。今年Q2末全国能繁母猪存栏量为4564万头,显著高于农业农村部提出的“十四五”期间目标值,因此政策层面并无进一步提高全国能繁母猪存栏量的意图。而近期数据显示Q3末全国能繁母猪存栏量为4459万头,环比-2.3%,为2019年Q3以来首次转负,初步印证了我们的判断,未来猪肉供给收缩指日可待。

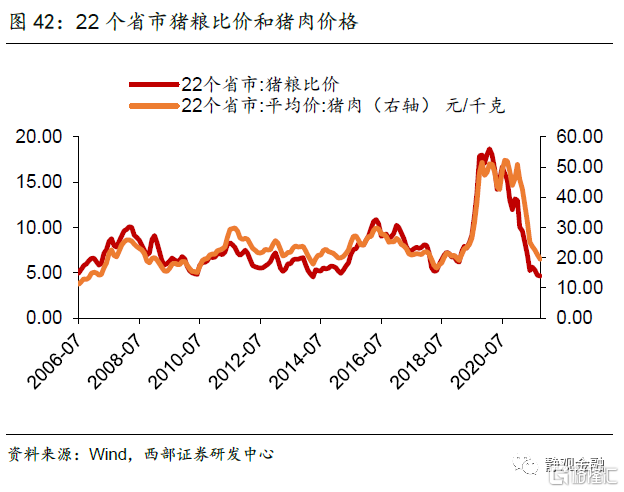

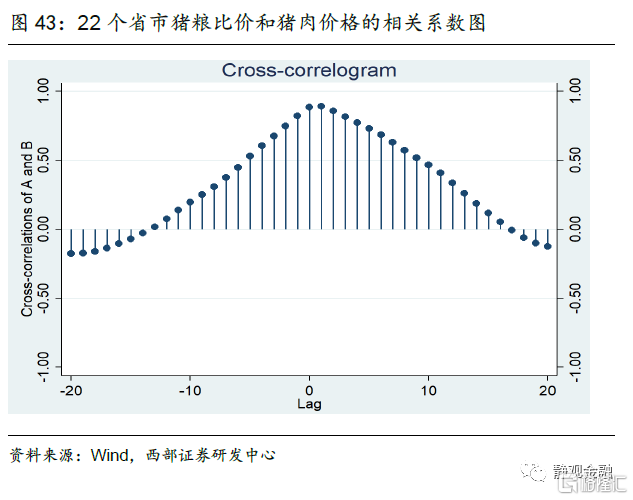

3)明年4月大概率对应本轮猪粮比周期底部。2006年至今猪粮比已走过近4轮周期,每轮长度4年左右,根据历年经验,我们大致推测2022年4-5月猪粮比有望触底。猪粮比与猪肉价格高度正相关,且猪粮比的1个月滞后项与猪肉价格相关系数最高(89.75%)。若猪粮比于明年4-5月触底,那么5月(不晚于6月)猪肉价格大概率实现触底反弹。

油价有望突破90美元/桶,推高CPI水平。随着国际航空等交运需求恢复,明年下半年原油需求将超越疫前,届时原油定价权将回到需求端,油价有望突破90美元/桶。油价对CPI的影响主要通过两条路径传导:一是国内PPI受原油价格影响极大,原油会借助PPI向CPI进行影响传导。二是油价对国内CPI的影响是普遍式、脉冲式的。普遍式意味着油价几乎可以影响CPI所有分项;脉冲式影响则表明油价对CPI各个分项的影响存在不同时滞并且在成本传导发生后存在持续响应的特征。

基于我们对未来猪肉和原油价格的假设,明年国内CPI同比将由1月的1.1%持续上行至10月的2.6%,11月短暂回落至2.4%,12月为2.5%,全年CPI同比平均为1.8%。

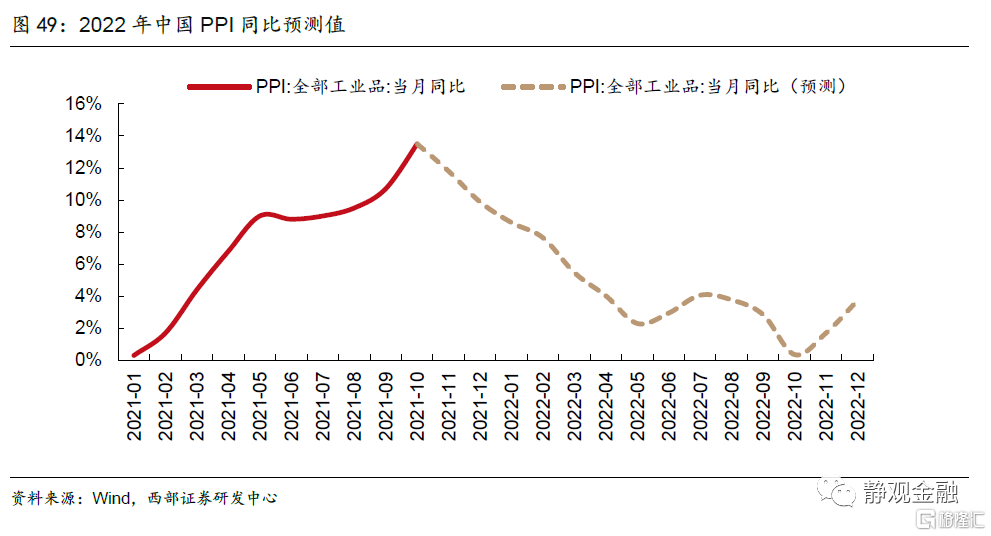

(二)PPI同比增长中枢明显下行,预计增速为4%左右

(二)PPI同比增长中枢明显下行,预计增速为4%左右

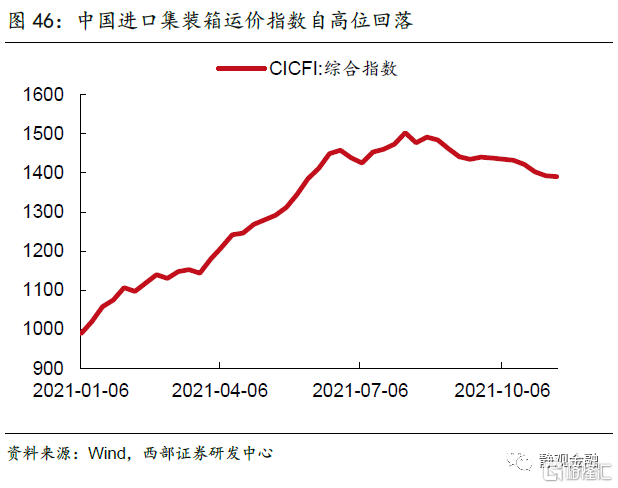

供需缺口收敛下输入型通胀压力减弱。随着明年疫情影响的减弱,海外供应链将延续修复态势,叠加运输效率的提升,港口拥堵、船期紊乱的局面亦将有所改善,预计全球大宗商品的供给有望改观。此外,面临高通胀压力,各国宽松政策或将逐步退出,需求端将随之回归常态。供需缺口收敛下,预计输入型通胀压力将明显减弱。

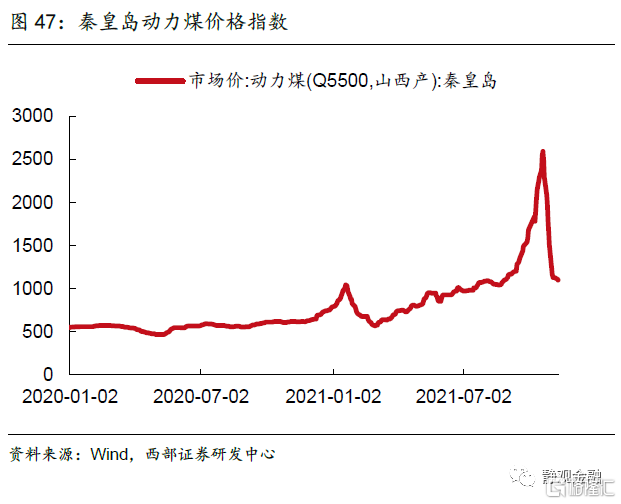

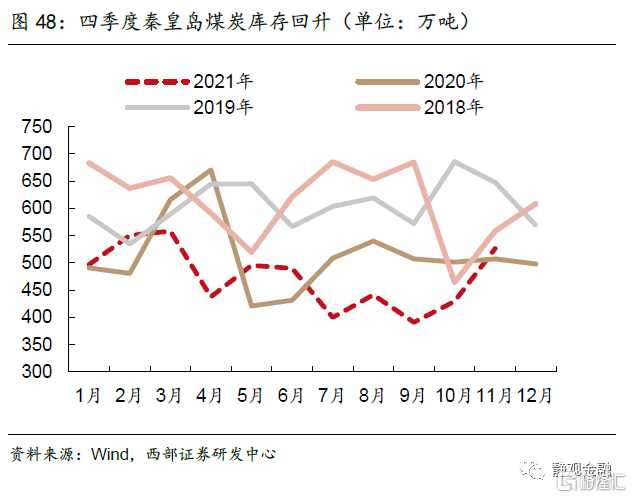

保供稳价政策发力下国内定价大宗商品价格回落,极端天气对能源需求影响明年难以再现。今年以来,国常会连续多次点名大宗商品,提出要保障大宗商品供给,遏制价格不合理上涨。随着保供稳价措施的持续发力,煤炭价格有回落趋势。10月19日,国家发展改革委表示,将充分运用《价格法》规定的一切必要手段,研究对煤炭价格进行干预的具体措施,促进煤炭价格回归合理区间,促进煤炭市场回归理性[5]。国家发改委日前表示,煤炭调度日产量已稳定在1200万吨以上,连续创下历史新高[6]。截至11月22日,秦皇岛动力煤价格已从10月最高点下跌57.8%,煤炭库存也开始企稳回升。在政策积极调整的背景下,国内定价产品供给在中长期不会形成约束,预计明年价格大概率回落正常区间。

此外,海外供需收敛情况下,预计出口对工业生产的拉动作用将减弱,工业品价格将逐步回落。加之今年为极为特殊的“双拉尼娜年”,寒冬影响下会加大对煤炭、天然气等能源的需求,明年大概率不会再现这一情况。

高基数下预计明年PPI增长中枢将下行,全年均值约为4%。预计2021年PPI增长中枢在7.9%左右,基数效应下,2022年PPI大概率回落。整体上看,明年PPI同比呈下行趋势,上半年PPI同比回落,下半年同比低位运行。2021年大宗商品价格的快速上涨,导致PPI同比读数走高,9月(10.7%)、10月(13.5%)连创新高,高基数下预计明年PPI增长中枢将下行,全年均值约为4%。

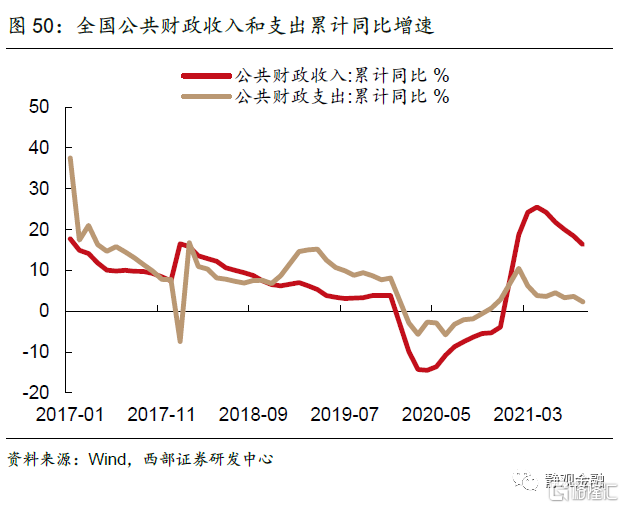

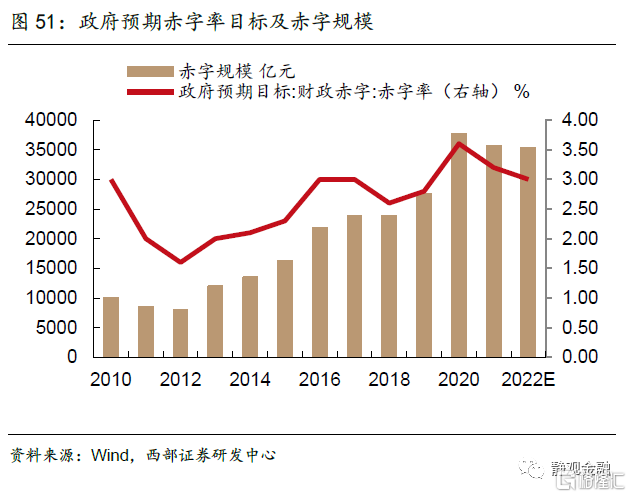

六、财政政策温和发力

2022年赤字率将回归正常区间,赤字规模或略低于今年。今年上半年,在稳增长压力不大的背景下,政策层面更加强调对地方政府债务的监管约束,财政支出呈现明显的后置特征,1-9月,全国公共财政支出累计同比增速仅为2.3%,远低于财政收入16.3%的增长水平。随着明年疫情影响的减弱,预计财政政策将逐渐回归正常区间,但内外需同步走弱下稳增长压力将逐步加大,财政仍有适度发力的必要性,赤字率可能在2021年3.2%的基础上小幅调减至3%,根据我们测算,乐观情形下对应赤字规模约3.5万亿元,略低于2021年。

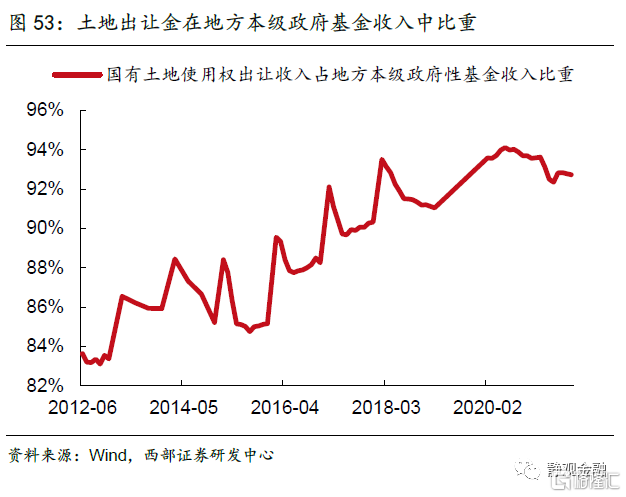

房企拿地意愿不足将拖累土地出让金表现,专项债发行将是支撑地方财政支出的重要选项。近几年,土地出让金在地方政府性基金收入中的比重居高不下,基本稳定在90%以上的水平。地产调控政策压力下,房企拿地动力不足,土地成交市场预冷,土地出让金下滑势必将加大地方财政压力。新增专项债的发行将是地方政府补充财政收入的重要渠道,可以用于支持重大基础设施项目建设,发挥稳增长作用。根据上文测算,预计2022年地方政府新增专项债规模在3.5-3.8万亿之间。

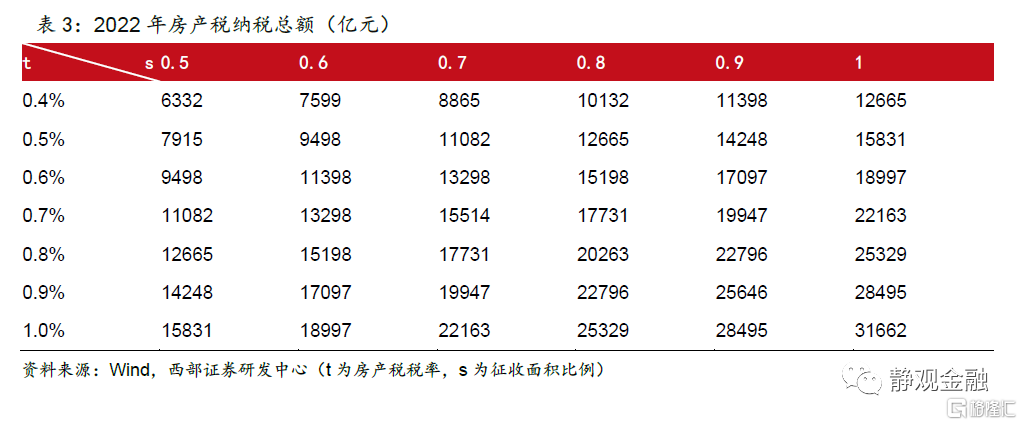

“宽税基、低税率”或为房产税试点主基调,预计短期对地方财政的贡献有限。第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议指出,“国务院制定房地产税试点具体办法,试点地区人民政府制定具体实施细则。国务院及其有关部门、试点地区人民政府应当构建科学可行的征收管理模式和程序。”也就是说,此次房地产税试点办法或仍延续了过去5年中国房地产市场的调控思路,也即:因城施政。但若试点城市均为过去数年房地产热度较高的城市、且在共同富裕的背景下,预计房地产税或以“宽税基、低税率”为基本基调。2020年,全国土地出让收入达到8.2万亿元。根据我们测算,即便房产税明年在全国推行,可贡献的税收收入区间为6332亿元—31662亿元,短期根本难以替代土地出让收入。

七、2022年政策基调与四大政策主线

(一)2022年政策基调有望由调结构转向稳增长

十三五以来,中国经济进入转型期,决策层在降低经济增长目标的同时也更关注经济发展质量,政策基调切换的锚也逐渐由GDP增速变为实现就业目标。一般来说,只要内需和外需其中之一向好,就业目标就有望达成。地产仍是内需的关键,因此,一旦地产和出口同时转差或者其一出现巨大下行风险,政策基调就有望转向稳增长。2012年以来,除去年疫情期间的特殊阶段外,我国有两次较为明显的政策转向,一次是在2015年底,另一次是在2018年底。

经历了2014-2015年两年新开工面积累计同比负增长后,2015年底房地产施工面积累计同比逼近0,且同期出口实际值同比亦为负增长。在此背景下,2015年12月中央经济工作会议上提出了“三去一降一补”任务,2016年两会的政府工作报告中又强调了因城施政化解地产库存。2018年地产新开工及施工面积累计同比增速均向好,但Q4出口实际值同比增速骤降并转负,加上美国对华进口商品加征关税使得出口企业承受巨大压力,因此政策再次暂时切换至稳增长。正如前文,明年上半年出口与地产均存在较大下行风险,2022Q1出口增速就有可能转负,因此,明年政策基调有望正式转为稳增长。

(二)2022年四大政策主线

1.政策主线一:共同富裕

我们认为明年共同富裕依然会是政策主线之一,明年共同富裕可能会从三个主要方面入手。

第一个方面预计是完善三次分配制度,调节过高收入。第十次中央财经委员会议强调,要构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排,加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性,促进基本公共服务均等化,加大普惠性人力资本投入,完善养老和医疗保障体系、兜底救助体系、住房供应和保障体系,扩大中等收入群体比重,增加低收入群体收入,合理调节高收入,取缔非法收入,形成中间大、两头小的橄榄型分配结构。我们认为2022年三次分配制度仍有完善空间,居民收入分配不均衡的问题有望缓解。

第二个方面预计是乡村振兴。今年的政治局会议和中央财经委员会议强调,要促进农民农村共同富裕,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,加强农村基础设施和公共服务体系建设,改善农村人居环境。我们认为乡村振兴是共同富裕重要一环,明年政策可能会更进一步向农村经济建设倾斜。

第三个方面预计是建立全方位、多层次、立体化的反垄断监管体系。今年的中央全面深化改革委员会议和中央财经委员会议强调,要健全完善规则制度,加快健全平台经济法律法规,及时弥补规则空白和漏洞,加强数据产权制度建设,强化平台企业数据安全责任。要提升监管能力和水平,优化监管框架,实现事前事中事后全链条监管,充实反垄断监管力量,增强监管权威性,金融活动要全部纳入金融监管。我们认为反垄断是共同富裕重要一环,明年预计会进一步完善反垄断监管体系,促进平台经济健康发展。

2. 政策主线二:双碳政策

我们认为双碳政策依然会是2022年政策主线之一,结合今年以来各会议精神,明年双碳政策有以下几点举措值得期待。

第一个举措预计是光伏、风电装机数量继续增加,新能源车渗透率提升。转变能源结构是实现“双碳”目标的关键。目前我国一次能源消费的主体仍为化石能源,而化石能源恰是产生碳排放的重要因素。在满足电力供应的情况下,降低化石能源消耗需要对应增加风电、水电、太阳能的供给。展望明年,从能源结构上看,预计核电、风电、水电、光伏发电等低碳排放的能源消费将有所增加,风能、太阳能总装机容量增幅将有较大提升,非化石能源占比将进一步提升。另一方面,730政治局会议强调,要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展。我们认为2022年新能源车将继续获得政策和技术双重支持,渗透率或进一步提升至25%。

第二个举措预计是加速碳排放交易市场建设。第九次中央财经委员会议强调,要建立完善绿色低碳技术评估、交易体系和科技创新服务平台。完善绿色低碳政策和市场体系,完善能源“双控”制度,完善有利于绿色低碳发展的财税、价格、金融、土地、政府采购等政策,加快推进碳排放权交易,积极发展绿色金融。我们认为明年绿色金融会是双碳政策建设重点,碳排放交易市场的建设,有利于增加企业主动降低碳排放的积极性。

第三个举措预计是构建绿色丝绸之路。3.15中央财经委员会议的一个点睛之笔在于提出要加强应对气候变化国际合作,推进国际规则标准制定,建设绿色丝绸之路。我们认为这可能是2022年双碳政策建设重点。应对全球气候变化,需要各国通力协作,在此过程中,我国需要充分参与到国际碳排放标准规则制定的过程中来,这样就能在全球低碳建设中占据领先地位。构建绿色丝绸之路,既能带动国际国内经济贸易增长,又能体现出我国作为负责任大国的决心。

3. 政策主线三:应对人口老龄化

我们认为应对人口老龄化会是2022年政策主线之一,在老龄化逐渐深化的背景下,应对人口老龄化政策或是未来5-10年工作重点。明年可能有三大重点工作方向。

第一个工作重点或为养老金制度改革。随着老龄化程度加深,我国养老金压力逐步加大,需要发展多层次养老体系,这点在政治局会议上被重点提到。今年来人社部等多部门表示,将加快推进养老保险全国统筹,制定推动个人养老金发展的意见,研究出台配套政策。下一步将发展养老第三支柱,包括建立有税收等政策支持的个人养老金制度,为参加基本养老保险的劳动者提供个人积累养老金的制度选择;规范发展个人商业养老金融产品,推动个人养老金发展的意见。

第二个工作重点或为三孩政策配套措施。531政治局会议提到,要提高优生优育服务水平,发展普惠托育服务体系,推进教育公平与优质教育资源供给,降低家庭教育开支。完善生育休假与生育保险制度,加强税收、住房等支持政策。我们认为明年可能会继续推出三孩政策的配套措施,从幼儿教育、生育福利制度、税收、住房等环节提供支持。

第三个工作重点或为渐进式延迟法定退休年龄。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出,我国将在未来五年之内,按照“小步调整、弹性实施、分类推进、统筹兼顾”等原则,逐步延迟法定退休年龄。其中,“弹性实施”是延迟退休改革最大、最重要的特征。我们认为2022年会迈出延迟退休实质性的第一步。具体来看,参考人社部的观点,延迟退休不会搞“一刀切”,不是规定每个人必须达到延迟后的法定退休年龄才能退休,而是要体现一定的弹性,增加个人自主选择提前退休的空间。明年可能会出台关于延迟法定退休年龄的具体细节,或针对不同群体出台不同细分政策。

4. 政策主线四:房地产税

稳步推进房地产税立法,健全地方税体系。房地产税主要是在共同富裕大背景下,用于调节过高收入群体收入。根据央行问卷调查,我国最富的10%的家庭,占据了47.5%的资产,其中大部分是房地产,开征房地产税有利于减缓贫富差距。房地产税可能是累进税率,按存量房征收,因城施策开展,部分城市倾向于按套数来制定减免范围,部分城市倾向于按面积来制定减免范围。长期来看,在土地出让金收入减少的背景下,房地产税可以部分弥补地方政府财政收入。

八、还有什么政策值得期待?

(一)更加“以我为主”的货币政策

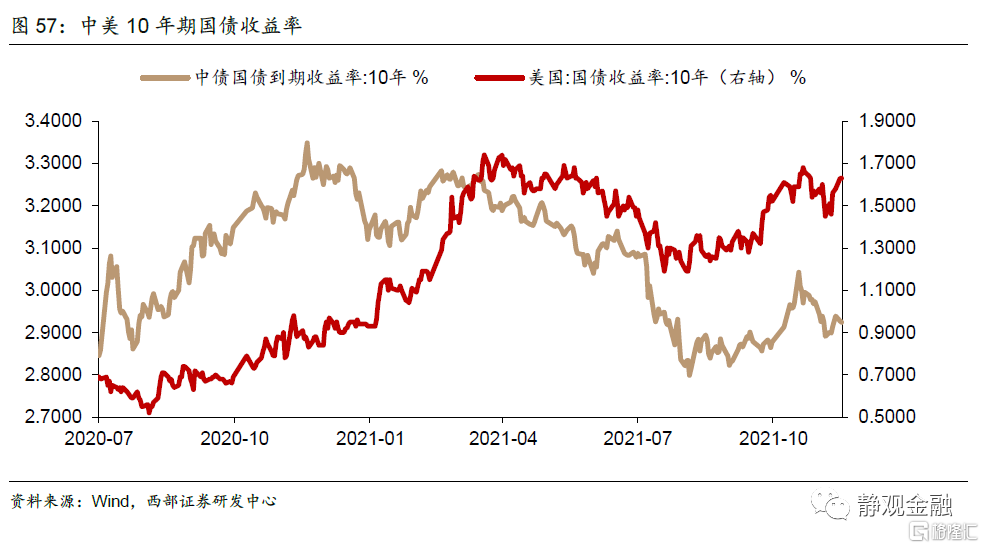

今年,中国货币政策整体中性,除无稳增长诉求外,外部亦有三点约束力。首先,2013-2014年美联储Taper期间曾引发全球资本市场巨震,导致Taper预期下今年非美央行政策都会更为谨慎。其次,美元反弹叠加出口转弱令人民币汇率存在贬值压力,若货币政策过于宽松,则汇率贬值风险较高。最后,近期美国对华贸易关系缓和,又使得我们不能放任人民币汇率贬值。由图57可知,与去年中美10年期国债存在明显的节奏差异不同,今年二者节奏的相似度极高。除了通胀预期的共振之外,今年中美10年期国债收益率走势节奏的相似性或亦表明中国货币政策仍顾及了海外因素。

但是,放眼明年,外部约束将解除,中国货币政策则可以更加“以我为主”。一方面,中期选举前美联储货币政策有望再度转鸽,一旦美元贬值,人民币汇率将获得一个正的β,即便出口转弱,人民币对美元双边贬值风险也大大降低。此外,明年3-4月起美国或将再度对外施压,也减少了对人民银行宽货币的约束。加上,明年上半年国内CPI同比仍低,且明年中期选举后美联储加息预期有望再次升温,因此明年国内宽货币的最佳时间窗口或为上半年。

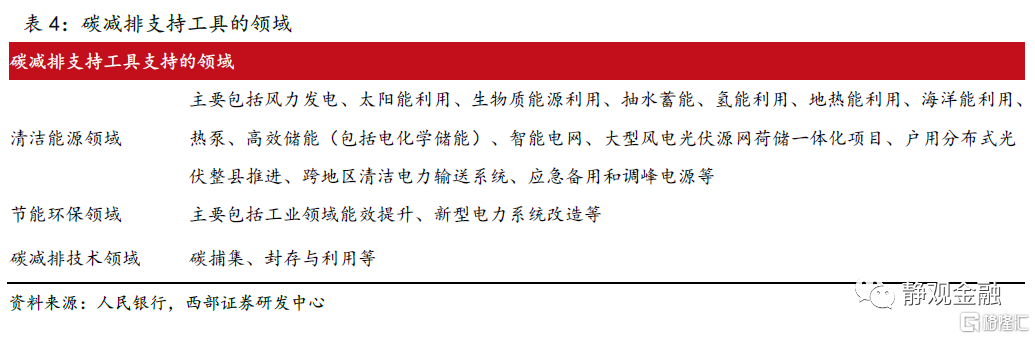

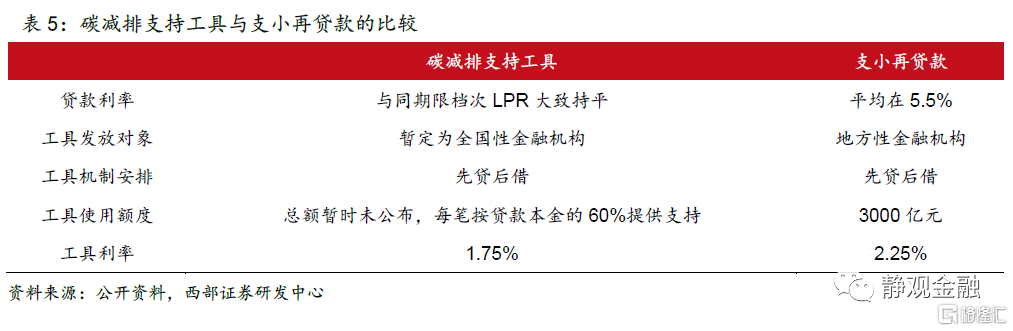

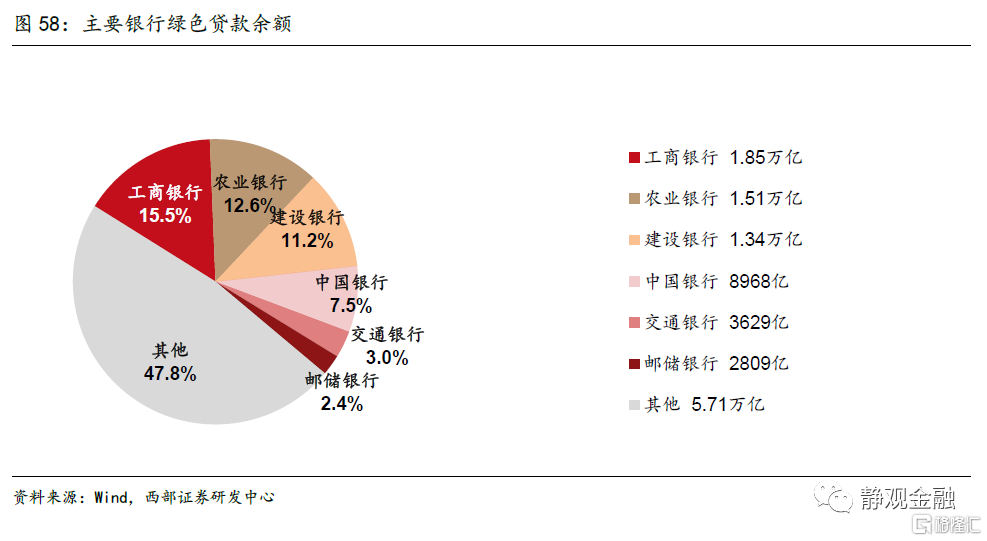

(二)绿色再贷款亦是经济稳定的重要抓手

2021年11月8日,央行宣布推出碳减排支持工具。关于该工具的具体细节,人民银行在公告里提到:“人民银行通过碳减排支持工具向金融机构提供低成本资金,引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下,向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款,贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率(LPR)大致持平。碳减排支持工具发放对象暂定为全国性金融机构,人民银行通过‘先贷后借’的直达机制,对金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放的符合条件的碳减排贷款,按贷款本金的60%提供资金支持,利率为1.75%。”

再贷款创新采用“先贷后借”的报账模式,我们理解这种模式进一步增强了央行货币政策的直达性、精准性。人民银行创新支小再贷款“先贷后借”报账模式始于2018年。2020年以来,再贷款资金投向均采取“先贷后借”的报账模式管理。与传统的“先借后贷”模式相比,“先贷后借”模式将再贷款审批关口前移,实现了对重点领域的精准滴灌。同时,人民银行要求银行建立电子台账,对资金使用情况进行跟踪监测,防止资金“跑冒滴漏”。

实体经济今年3月以后贷款需求一直处于下降状态,唯一保持贷款需求相对稳定的是小型企业,也是前期人民银行结构性货币政策工具主要目标对象。这也从侧面反映了再贷款、再贴现这类带有定向性质的结构性货币政策工具的有效性。通过碳减排支持工具的推出,我们认为明年绿色贷款或为明年信贷增量的重要组成。

(三)关注地产相关的结构性政策

目前在“抑制价格过快上涨”缓解中下游成本压力以及金融防风险等方面的政策信号已经非常明确。此外,人民银行的《人民银行党委召开会议认真传达学习党的十九届六中全会精神》中提到“做好跨周期设计,统筹考虑今明两年政策衔接”说明我们此前提到的明年“宽货币”、“稳信用”政策组合有望前置。一旦地产相关贷款回暖,明年甚至可能呈现出“宽货币”叠加“(边际)宽信用”的组合特征。

但是现有政策仍然不够“稳增长”。2021年10月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过关于授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作的决定。虽然房地产税试点政策细则尚未出台,但是可以预见试点城市在政策落地后二手住宅供给规模将有所上升并挤占新房成交规模,即便乐观估计新房成交面积也可能出现个位数的降幅。该变化将进一步掣肘房企还款,叠加三条红线约束,地产新开工及施工面积增速也将随着下行。进而,我们预计配合房地产税试点政策的落地,在低库存的情况下,可能会出台与地产投资相关的着力于释放供给的结构性政策。

当然,在2015年12月中央经济工作会议以及2016年两会后,中国房地产市场已经从总量整体调控逐渐转向因地制宜、因城施政的结构性调节阶段。因此,后续政策也极有可能是结构性政策,而非整体放宽。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK