反思工业革命:究竟是降低了成本,还是提高了质量?

source link: https://www.36kr.com/p/1261308123497344

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

神译局是36氪旗下编译团队,关注科技、商业、职场、生活等领域,重点介绍国外的新技术、新观点、新风向。

编者按:我们往往倾向于从效率的角度去思考进步。技术创新降低了成本并让事情总体上变得更有效率。就像杰森·克劳福德(Jason Crawford)在一篇关于工业革命的引人入胜的文章中所概述的那样,这并不是什么新故事。克劳福德的主要论点是,技术创新(他称之为工业革命背景下的机械化)不仅可以降低成本、提高效率,还可以提高质量。对于我们现在所处的计算革命来说,这是一个引人注目的观点。技术在降低成本的同时也在提高质量。原文发表在The Roots of Progress网站上,标题是:Did the Industrial Revolution decrease costs or increase quality?

划重点:

关于工业革命,流行的的看法是降低了成本并总体上提高了效率

但值得注意的是,技术进步还提高了质量

流程改进往往会让工业产品朝着效率前沿发展

新技术不是简单地降低了成本或提高了质量,而是能推动前沿的发展

关于工业革命期间的制造进步的故事,一个过于简单的版本是:“我们实现了制造流程的自动化,从而降低了商品成本。” 这没有错,但不是全貌。

机械化和其他的制造进步,比方说改进的工具、材料和化学工艺,不仅降低了成本,而且还提高了质量。手工制作需要技能和注意力:不妨试着在家制作自己的衣服或家具;你第一次尝试的时候,基本上没有办法以适中的价格得到几乎跟买来的衣服同等的质量。自动化不仅可以提高平均的质量,还可以通过减少差异来提高一致性。

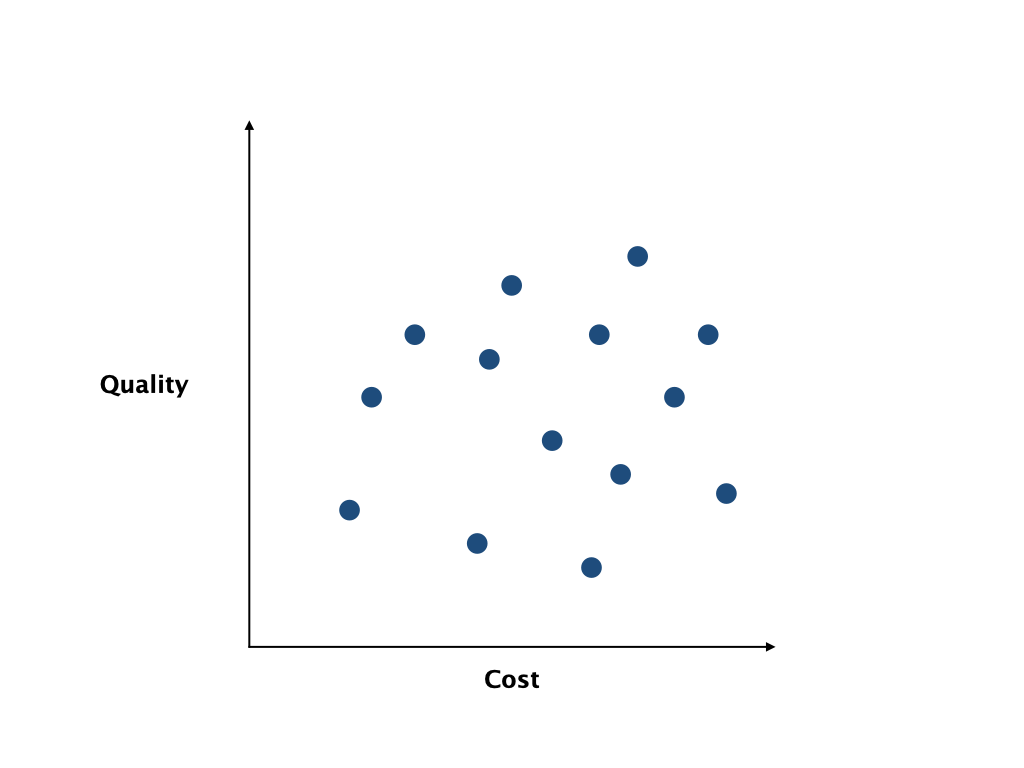

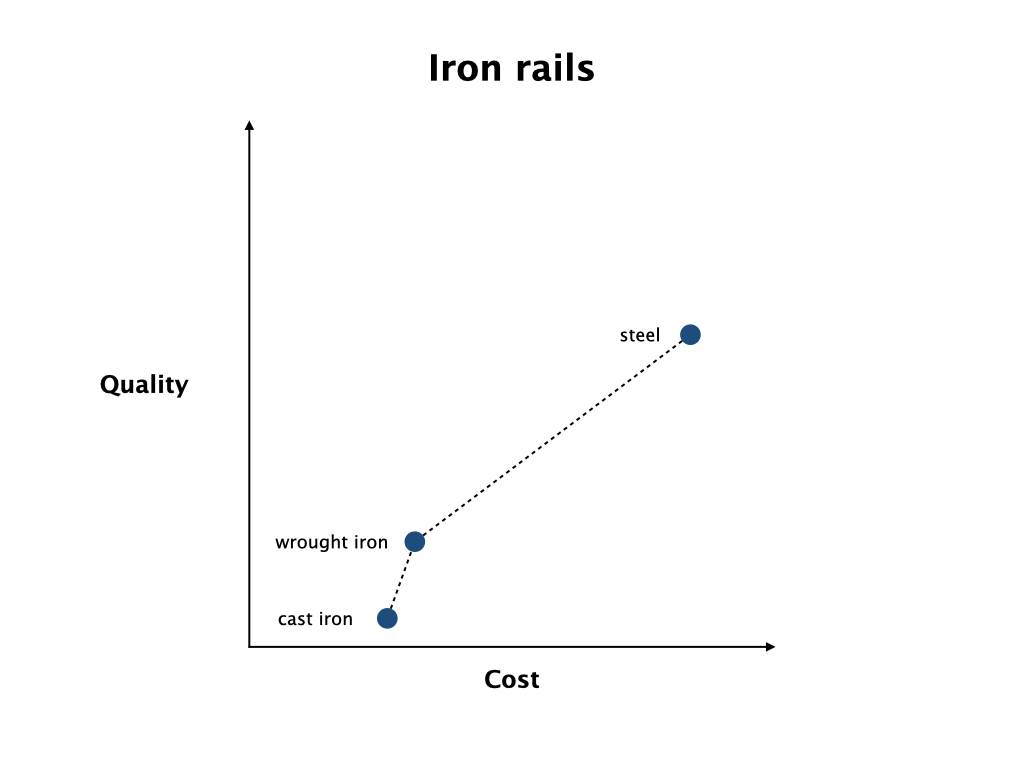

如果我们想更全面地了解工业革命是如何改进了商品的话,我们应该同时考虑成本和质量。我们可以用一张二维表从概念上对这一点可视化。在表中,每一个点代表了特定商品的某种可能的制造过程:

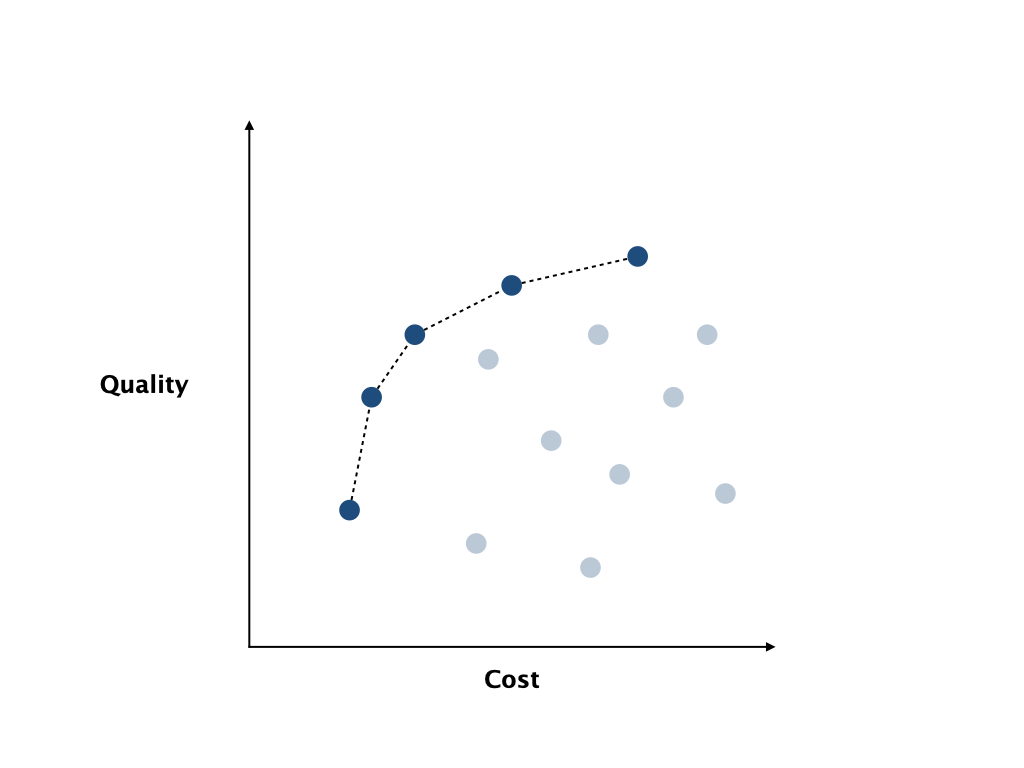

在此图表中,你希望处在左上角:用低成本获得高质量。因此,如果有另一种工艺流程在实现更高质量的同时还能降低成本的话,你就没有理由再用其他的工艺流程。这意味着行业会沿着沿着左上边缘的流程集移动。这个集合被称为效率前沿(Efficient Frontier):

如果你处于这样的图表的中间,可以通过提高质量的同时降低成本来向前沿移动。如果你已经处在前沿,就会面临成本与质量的权衡。

新技术的微妙之处,在于它不是简单地降低了成本或提高了质量,而是它推动了前沿的发展。

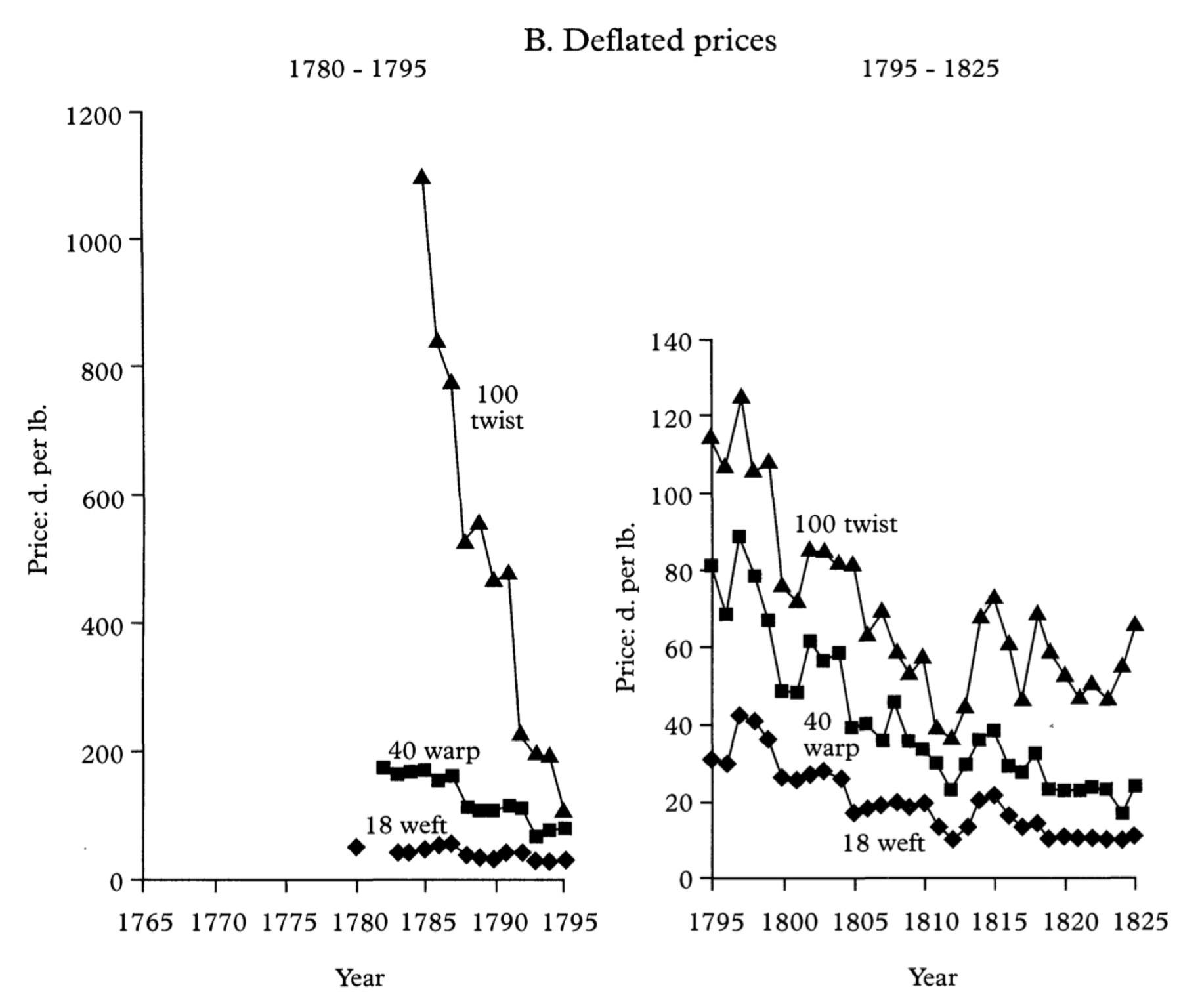

不妨想一下棉线,这是最早实现自动化制造的产品之一。在 1700 年代后期,发明出了可以完成数十台手工纺纱机工作量的纺纱机。大型工厂于是被设立起来,靠水磨机(以及后来的蒸汽机)来驱动。以下是自动化接管该行业后棉线成本的变化情况:

上图显示了三种不同等级棉线的价格。数字越大表示纱线越细,这使得织物更柔软。

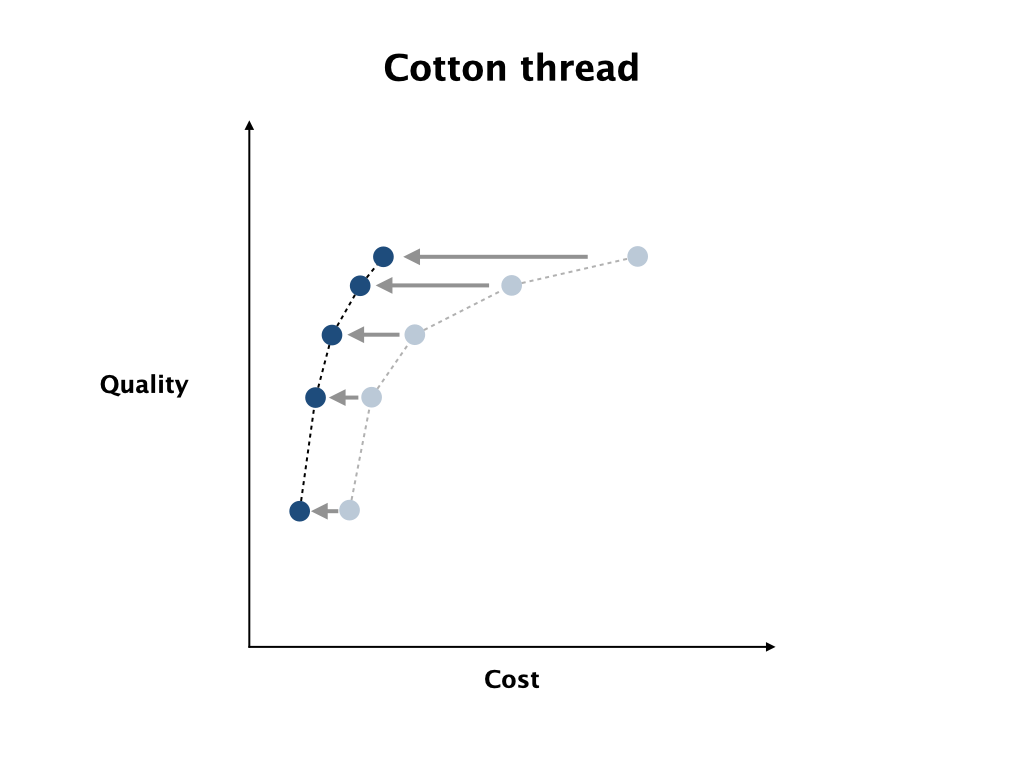

从概念上(并未按比例示意),我们可以想象事情会这样发展:

请注意,质量最高的棉线 (100捻)的价格降幅最大。人织出质量这么好的棉线不是不可能,但要困难得多,而且需要更长的时间。对于许多用途来说,其价格将贵得令人望而却步。但是机器却可以更轻松地织出任意质量的棉线,所以价格趋于相当。

从一方面来说,这是一种成本上的改进。但是不要以为这对棉线买家的影响是买同样质量的棉线会少花点钱。买方对效率前沿发生的变化会做何反应,这要取决于他们想要做出的成本质量权衡怎样(从经济学的角度来看,其质量弹性变化要看成本)。尤其是,客户可能会因为产品变得更加实惠之后决定升级到更高品质的产品。

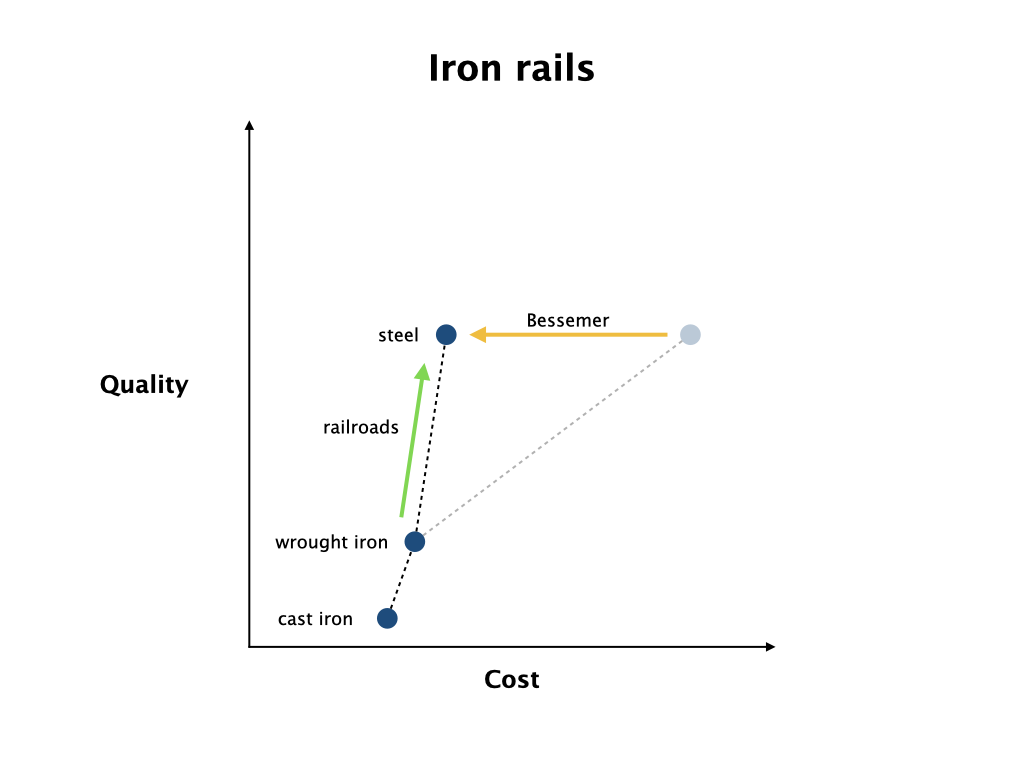

钢、铁以及铁路就是这种情况。在铁路诞生最初的几十年时间里,铁轨是用锻铁制成的。铁轨不能用铸铁,因为铸铁很脆,在压力下会破裂(意思是等着火车失事吧)。但是,在沉重的火车的不断撞击下,锻铁做成的铁轨很快就会磨损。某些段的铁轨须每隔几个月就更换一次,维护的负担很重。

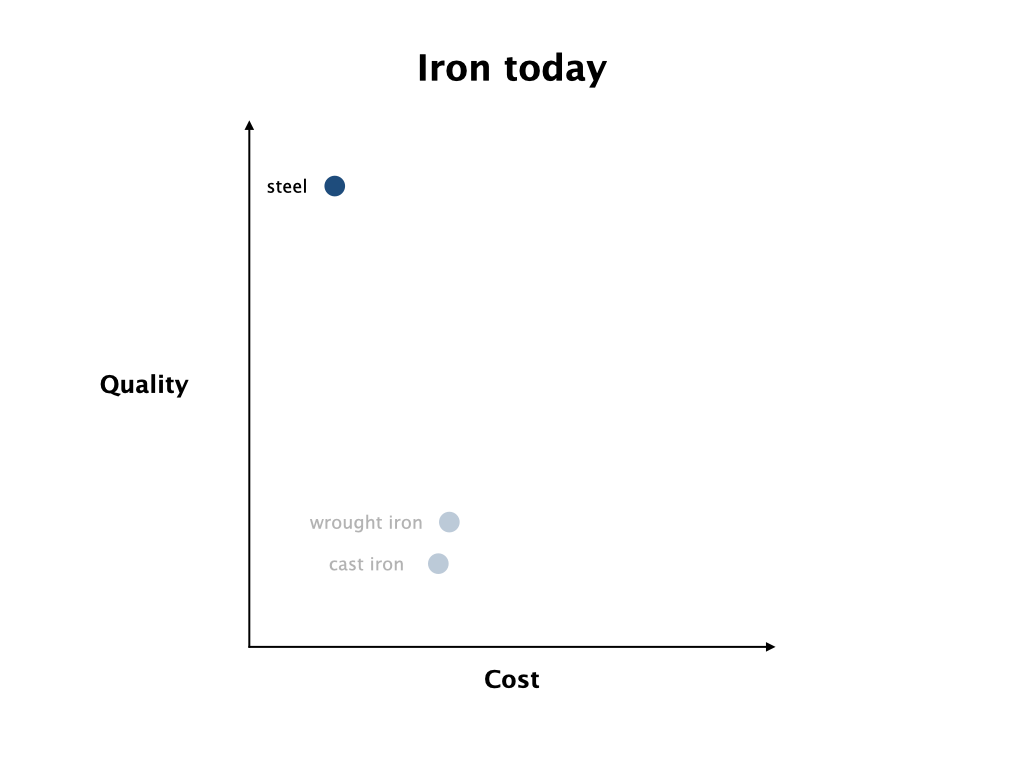

钢是铁轨的理想材料:钢非常的坚韧,但又不脆。但在 1800 年代初期那是,钢的价格高得令人望而却步。它的效率边界看起来像这样的(同样,这是概念性的图示,不是真正按比例):

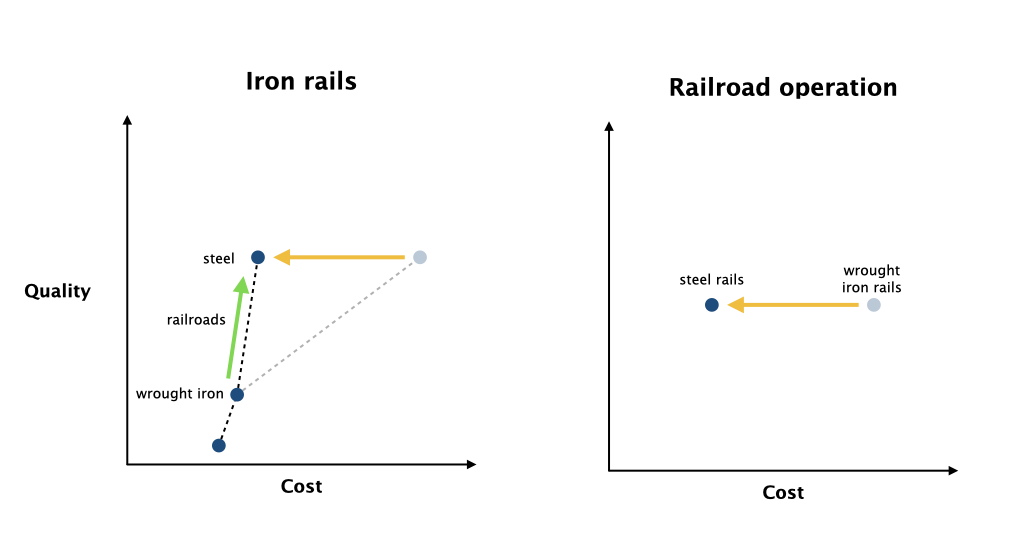

然后贝塞麦工艺出现了,这种新的炼铁方法极大地降低了钢的价格。于是铁路改用钢轨,可维持数年而不是数月也不用换。换句话说,看似供给侧的成本改善,变成了需求侧的质量改进:

但是铁轨升级成钢轨有什么影响呢?更换铁轨的需求大大减少,从而降低了铁路的运营成本。所以全景图看起来是这样的:

换句话说,钢材更便宜意味着坐火车旅行更便宜——但不是因为铁路可以买到更便宜的铁轨。相反,钢材更便宜让他们能够买到质量更高的钢轨,从而降低旅行成本。

从中可以吸取的经验是,一个新工艺流程改进的是成本还是质量是会随着价值链的递进而改变的。

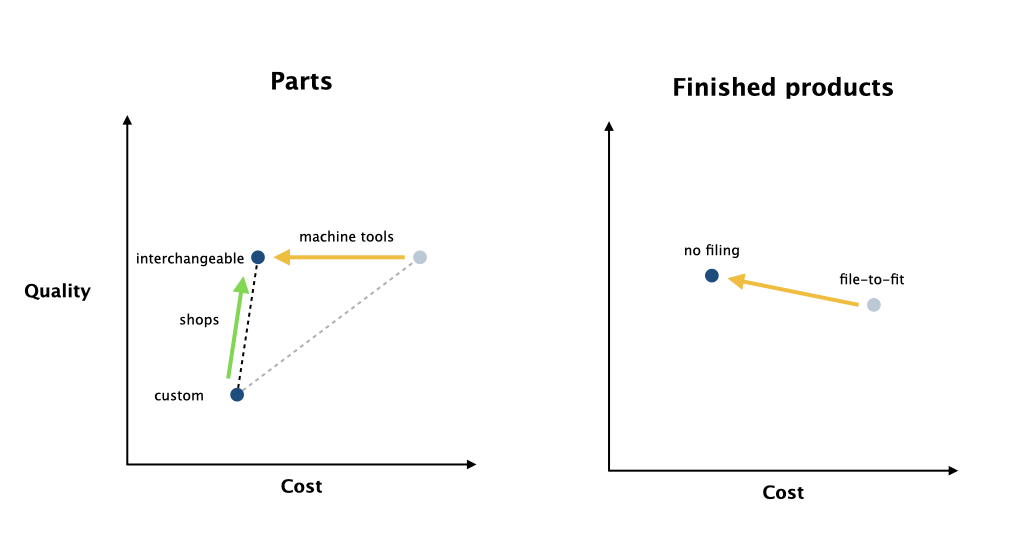

另一个例子是可互换零件。不妨想想枪械制造。一把枪要由很多的零部件组成。这些部件必须足够好地组装到一起,枪支才能平稳可靠地工作。但按照工业化之前的工艺就不行,比方说,一把枪的扳机大概只适合这把枪,换到任何其他枪都不合适。

从表面上看,这对大多数机器(比方说锁或手表)来说并不会造成太大问题,但对于枪支来说却是个严重问题,因为需要现场维修。如果打仗的时候扳机发生故障的话,除非交给枪匠否则就没法修复。在此之前,你手里拿的其实就是只是一把刺刀,而你的步枪看起来就只是一把很有趣的长矛,而且不是特别符合空气动力学的长矛。1811 年的某一时刻,英国陆军曾经有 200000 支没用的火枪在等待修理。

更好的系统是让零件精度更高,达到可互换的程度。然后,如果你的扳机坏了,只需要从一盒扳机里面取出另一个即可。

就像细牙螺纹一样,工匠可以用手工工具制作可互换的零件。它需要精确的模型零件、钻模或其他的手册,以及大量的检查和记录。根据手册检查零件,如果需要记录下来,然后再次检查。记录太多?把之前的弃掉,然后对另一个零件重复这一过程。对于大多数的应用来说,这个过程是非常昂贵的。

费尔伯恩(Fairburn)自动摇臂钻床,国际展览会,1862 年

当叫做“机床”的更高精度的金属加工工具被发明出来时,突破就出现了。这些工具不再依赖工人用手握住要加工的零件或切削刃:那两样东西都是用螺钉、齿轮和刻度盘控制住并夹紧的。跟棉线一样,这样做提高了质量和一致性。

机床降低了可互换零件的成本。对于军队来说,以前他们得购买昂贵的可现场修理的枪支,但现在因为零件可互换,带来了直接的成本节约。但其他的工业产品从低精度零件升级成可互换零件之后,后者也变得更加实惠了。为什么?因为可互换的零件组装起来更快。以前,如果零件排列得不是刚刚好的话,则最终的组装需要 锉一下零件才合适。可互换部零件消除了这种需要,加快了生产线。最终,这会导致成品的价格下降。

因此,就像贝塞麦和钢轨一样,当机床降低了可互换零件的成本时,最终产品的价格也会降低,但这是通过提高零件质量而不是降低成本实现的:

在上图中,右半部分的箭头指向左侧,但也稍微有向上的倾向。由可互换零件制成的机器不仅更便宜,而且更可靠且更易于维修。这意味着新的生产方法在两个轴向上都优于旧的锉到合适的办法——所以旧的现在都已经过时了。

一旦规模经济上到足够的规模,钢跟其他等级的铁相比价格几乎持平了,所以今天几乎所有的铁都被制成了钢:

经过大约 250 年的迭代改进,到目前为止,很多商品的成本质量边界已经发生了变化,我们购买的几乎所有商品都享有更高的质量和更低的成本。但要到达那里,需要沿着一条微妙、蜿蜒的道路航行,在不同的时间以不同的方式去穿越那两个轴(质量和成本)。

译者:boxi

本文来自翻译, 如若转载请注明出处。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK