郭敬明道歉了,但电影业已经被埋了一大截

source link: https://www.36kr.com/p/1033927380412680

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

编者按:本文来自微信公众号“燃次元”(ID:chaintruth),作者 赵磊,编辑 饶霞飞。36氪经授权发布。

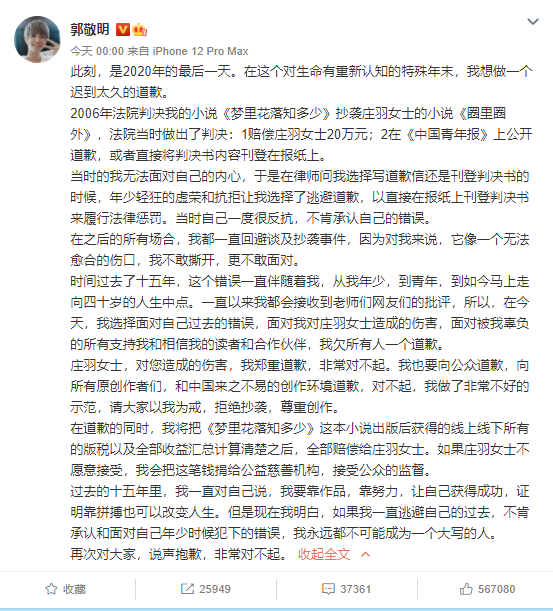

2020年最后一天,被156位编剧、导演、制片人、作家联名抵制的郭敬明,终于服软了,道歉了。

来源 / 微博燃财经截图

郭敬明除了对庄羽道歉外,也对所有原创者们和中国来之不易的创作环境道歉,“请大家以我为戒,拒绝抄袭,尊重创作”。

这桩陈年旧案的了结不免来的太晚了一些,过去,年少轻狂的郭敬明在文学出版界、电影界战绩赫赫,有不道歉的底气,但人到中年,商业价值下滑,而且越来越受到名声影响,这对寻求转型的郭敬明来说是必须跨过的一个坎。

一周前上映的《晴雅集》,是郭敬明意图转型、摘掉“烂片”标签的一次尝试,虽然票房表现尚可,但是在豆瓣上这部电影评分依然偏低,只有5.1分,基本是同期上映电影中最低的。耐人寻味的是,联名声讨事件就发生在《晴雅集》上映的前三天,可能对影片口碑和票房造成了一定影响。

而在编剧李卿看来,编剧行业对郭敬明、于正的集体讨伐,也是行业不景气的一种体现。“关键不在于郭敬明和于正抄袭这些陈年旧事,关键还是他们现在反而成了得利者,这谁心里都不舒服。”在电影行业遭重创的2020年,郭敬明已经有三部电影上映。

和郭敬明相比,绝大部分影视从业者的2020年是“虚度”了,电影院关门大半年,全年票房损失400亿,行业各处充满了挣扎,有的侥幸活下来,更多则倒在疫情带来的寒夜里。

大家都想逃离2020年,贺岁档成了最后的出口。

据猫眼专业版数据,今年为期35天的贺岁档扎堆了30部电影,背后则是上百家影视公司的竞争。相比往年,影片数量虽然没有明显提升,但在今年疫情的大背景下,前面的七夕、中秋、国庆等档期容量有限,而且进口分账片集体哑火,贺岁档几乎成了国产中小成本影片的逃杀场。

由于没有特别重磅的电影撑场,从目前票房来看,今年的贺岁档可能是2014年以来成绩最差的一年,但在影片质量相差不大的情况下,各家在宣发上的投入并不比往年低,势必对最终票房回报造成影响。而这样的内卷,在影视行业的每一个环节上都在发生。

“大家都不好过,但总有人更不好过。”某影视制作公司副总裁对燃财经表示。

疫情之下,连抗风险能力最强的上市公司都自身难保,根据国内影视上市公司第三季度的财务数据推算,万达电影、华谊兄弟、唐德影视、北京文化、欢瑞世纪、中影集团等头部影视公司今年整体亏损几成定局,而像万达电影这样院线占比较高的影视龙头会有被提醒退市,戴上ST帽子的风险。

2020年初,在连续两年的税务风暴和资本寒冬下,影视行业已经看到了触底回升的希望,市场普遍乐观,从业者摩拳擦掌准备大干一场,但突如其来的疫情让整个行业再次萎缩,并加速内卷,这是“消失的一年”。

消失的400亿

从影院关门回家,已经是半夜两点多,2020年的最后几天,李淼都是这个点下班,在影视行业从业十余年的他从来没有这么忙过。他是东部某三线城市一家电影院的老板,影院开在市区核心商业地段,在今年上半年的停摆中,勉强撑了过来,但是全年来看,依然无法避免高达近百万的亏损。

“我现在就是想在元旦那天之前,能多挣就多挣,一杯可乐、一桶爆米花都行,能在算账的时候让那个数变小点儿。”

即便过了年,李淼也不能松懈,贺岁档紧接着就是春节档,这两三个月,涵盖圣诞、元旦、春节乃至元宵节、情人节,往年都是作品扎堆、票房产出能力最强的档期,“2020年的春节档打水漂了,2021年得开个好头。”

但是对于李淼这样的电影人来说,2021年再怎么开门红,2020年都无法挽回了,能做的也只是在年末这几天冲刺业绩,尤其有一些全年都没怎么开张的公司,最后只能押注贺岁档,希望能在2020年有所收获。

韩娟是一家影视宣发公司的项目人员,她已经很久没看到这么激烈的竞争了,“大家都觉得有机会去争一下,万一成为票房黑马呢?”

往年的贺岁档,韩娟她们这种中小宣发公司都很难接到大活,只能去抢一些预算不足的中小成本影片,回报也十分有限,但是今年的贺岁档,没有特别重磅的影片,“可能多分一点油水。”

但这并不容易,贺岁档的能量主要集中在圣诞、元旦两节之间,也就是年末,稍微重量级一点的影片都在抢位,从定档日期看,有14部影片在12月下旬上映,而从目前的票房表现来看,12月下旬的两极分化也是最严重的,《拆弹专家2》、《晴雅集》、《紧急救援》都取得了不错的成绩,《送你一朵小红花》的预售数据也很高,但在挤压之下,包括皮克斯动画的《心灵奇旅》、宫崎骏执导的《崖上的波妞》,以及《神奇女侠1984》这样的好莱坞大制作,票房都很惨淡。

图 / 《心灵奇旅》

“宣发的作用很重要。”韩娟说。“在疫情还存在不确定性,多地出现散发病例的情况下,大家进入电影院的动力其实并不强烈,需要宣发在前期发力,建立认知,其次定档的时间点也很重要,平安夜和圣诞节定档的《拆弹专家》和《晴雅集》,抛开影片本身的质量不谈,大家可能只有那个时间去电影院,票房肯定差不到哪去。”

靠档期和宣发决胜负,胜败的关键点就提前了,好处是票房差距不会过于悬殊,很难出现赢者通吃、一两部影片霸占大盘的情况,比如去年贺岁档,仅《误杀》和《叶问4》就贡献了25亿元的票房,今年则还没有出现票房过10亿元的影片;坏处是尽管有些电影可能获得更多票房,但却不一定能赚更多钱,因为在宣发上的费用大大提升了。

“这其实是个老问题,从前几年开始,贺岁档的作用就在下降,产出也基本保持在40亿元左右,蛋糕做不大,分蛋糕肯定就更难,今年特殊情况,蛋糕还变小了。”一位传媒分析师表示。

目前来看,从11月27日开始算起的贺岁档,已经完成了35.5亿元的票房,按照猫眼票房预测,达成40亿元的目标难度不大,全年电影票房也会成功突破200亿元关口,从复苏情况看还算乐观,但是相比去年640亿元的全年票房,“消失的400亿”,也压垮了众多公司和从业者。

李淼算了一笔简单粗暴的账,这消失的400亿元中,放映方按50%分账比例也损失了200亿元,平摊到全国12000家影院,每家影院的票房损失超过160万元,这对于5成以上原本就不盈利的影院来说,是一个天大的窟窿。“今年亏的钱,可能要再干十年才能回本”,李淼说。

放映端的生存状况已经是整个行业的垫底水平,如果影院大规模倒闭,虽然会提升单银幕的票房产出,但“大盘肯定不会涨,可能很多人就直接不看电影了,那对于全行业都是损失”。

从影院开始向上游传导,很多宣发公司也是一年白干,年初的春节档、情人节档撤档,宣发费用都打了水漂,大半年没有电影上映,复工之后行业普遍也在观望,一直到8月份才开始恢复,国庆档才有大量新片上映,这对于饥渴了大半年的宣发公司来说,需要抢食才能吃一顿饱的。

“项目虽然多,但是票房就那么点,要是接一个普通项目,票房不好,回本都难。”韩娟说。“另外,很多发行方和制作方签的都是保底协议,那些撤档的项目,等再上映的时候,钱都得再花一遍,等于白干。”

再往上,制作公司也叫苦连天,过去两年,电影行业主题都是“去库存”,但是疫情期间影院停工,很多制作公司都面临无法回款、周期延长、后续项目难以开展等问题,去库存进一步延长,不得不转去做一些其他业务,而且延迟上映的影片普遍面临着激烈的竞争。

消失的大半年,消失的400亿,就是彻彻底底消失了,上到头部公司,下到普通从业者,每个环节上的每个人都共同承担了这400亿的损失,不得不节衣缩食,共渡难关,但是竞争之下没有温情,只有你死我活的残酷。

逃杀与洗牌

不管是好是坏,2020年都要过去了,对于电影行业来说,2021年才是更关键的一年,有公司抱着破罐子破摔的想法,把主控主投电影堆在2021年上映,想一举扭转颓势,也有公司押注春节档,想一鸣惊人,后期可以获得更好的项目和资源。

根据全国院线国产影片推介会以及各大影视公司发布的筹备片单,2021年约有262部待映电影,其中有超180部影片已经杀青或进入后期制作阶段,而观众认知最高的一些大片或系列续作已经定档全年最大票仓的春节档,如《唐人街探案3》、《侍神令》、《人潮汹涌》,陆续会有更多影片加入,预计厮杀将十分惨烈。

由于海外疫情肆虐,2021年依然是国产电影的主场。上述传媒分析师预测,在没有进口分账片的情况下,中国电影总票房想要恢复到2019年的水平依然很困难,2021年的电影市场竞争将异常激烈。“对于大公司来说,最好的策略就是以量取胜,因为国产IP储备量依然比较小,爆款的偶然性还是很大。”

大公司的优势凸显出来,中影、万达电影、华谊兄弟、光线影业等公司均有20部以上的储备影片,北京文化、腾讯影业、猫眼影业、爱奇艺影业、博纳影业、阿里影业等公司影片储备也在10部以上,这也意味着在2021年电影市场的逃杀中,项目储备少、依赖周转的中小公司处境依然十分艰难。

疫情加速了影视行业的行业集中度。根据《中国电影投融资报告》,中国电影行业的二八效应持续加强,2019年有超过半数的院线电影由上市公司参与出品,票房成绩占全年总票房的79%,而在疫情影响下的2020年,截至10月31日,上市公司参与的电影超过7成,并拿下98%的票房。

即便如此,头部影视公司在2020年依然损失惨重,从市值涨跌情况来看,在A股主板、创业板、中小板的影视公司,只有光线传媒一家公司股价略微上涨1.7%,其他跌幅不一,有不到10%的唐德影视、万达电影、横店影视、幸福蓝海、华谊兄弟等,也有超过30%的北京文化、欢瑞世纪、慈文传媒等。

亏损成了一些头部电影公司的常态,虽然储备丰厚,但如果没有主控主投电影在财务周期内上映,或者宣发投入巨大的重要影片表现不佳,就可能面临亏损,但如果出现爆款,又立刻能扭亏为盈,电影公司的持续经营能力普遍存在问题,根源在于严重依赖某部或某系列作品的脆弱商业模式,和单一销售渠道。

“电影本质上是零售行业,要从生产端到销售端走一个完整流程,但在前期没有人能预测票房,只能尽可能集齐爆款的潜在因素,比如流量明星、上映时间、类型题材,而且基本只有票房这一个出口,那这个不可控风险就太高了,当然一旦出现爆款,收益也会很高。”一位制片人表示。

2016年以来,流量明星、大IP对电影的票房贡献被反复质疑,观众对“烂片”的忍受度持续降低,但是在今年的特殊环境下,流量明星和大IP又被重视起来。“我们当然知道决定一部电影票房上限的是影片质量,但是现在顾不了那么多,能保证一个票房下限,赶紧回本,就达成了很多中小公司的目标。”

整个行业都在进行一场大逃杀,头部公司聚拢了很多资源,有多部储备影片,稳坐安全区,即使在资本市场上一时表现不佳,长远来看也很容易东山再起。但对于中小制作公司来说,一部电影能不能回款,就成了唯一能抓住的救命稻草。而在整体项目数量减少的情况下,具体到各专业工种,再到下游的宣发公司,以及影院端,都被拖入到这场逃杀游戏中。

“活都得抢,以前我们有些编剧还能专心搞搞创作,拿出原创作品卖给资方,现在都是人家拿着精挑细选的项目过来,找我们专业编剧来改编,你不抢你就没收入,猴年马月才能轮到你自己的剧本?”编剧李卿表示。

所有人都在等待一场变革。“电影行业是该有点变化了,当各个环节、各个岗位都对现状不满,大家都很努力工作,但又都觉得累,觉得不值,觉得没有回报,这肯定是行业本身出了问题,而不是哪个环节。”上述制片人说。

重新定义电影

在疫情之前,影视行业已经度过两年的调整期,从税收风暴开始,再到艺人限薪、平台采购限价,资金端和市场端的双重挤压,曾让大批制作公司倒闭,影视项目立项、备案数量大幅下降,整个行业都在挤泡沫、去库存,但是影院方面没有受到太大的影响,反而因为资金向制作倾斜,作品精品化程度提升,出现不少口碑和票房双赢的优秀作品,带动了票房的稳步上涨。

但是电影行业并非没有问题,许多隐患已经露了苗头,比如市场整体增长的动力不足,进口片市场份额呈下降趋势,流量电影和国产类型片的爆款产出并不稳定,电影这种娱乐形式在游戏、短视频等面前被挤压了用户时长,未来人们究竟需不需要电影,可能都要打一个问号。

而在疫情面前,电影行业的脆弱性完全暴露出来,尤其是最前端的影院,损失十分惨重,行业曾呼吁对影院进行政策保护和资金扶持,避免影院大量倒闭,就能把整个电影行业的损失控制在可承受范围内。

但是仅在四月中旬,全国一万三千多家影院就倒闭了两千多家,4月17日,营业了2752天,放映电影164847场,接待过4134602名观众的橙天嘉禾银河影院宣布永久闭店,连这样的“票仓”都撑不下去,可以预想整个院线的损失。

“院线想要活下去,必须做出一些改变,因为你不改变,别人就把你的生存空间占没了,主动权不在我们手里。”李淼无奈。

天空之城影业创始人路伟认为,今天的信息时代已经不是原来的工业时代了,在这个时代沿用旧的规则,很难走向未来。

“互联网帮助了影院,但在某些方面也摧毁了一些有价值的东西,比如在线票务从根本上摧毁了电影院的会员机制,虽然这是一个巨大的价值转型,但从电影院的精细化运营来讲,实际是把影院的优势放映基础摧毁了。”

图 / 《花木兰》

诸多电影人都认为,中国电影的未来是分线发行、分众发行,对用户数据进行精准理解和中长期跟踪,每部电影都要有较为明确的目标人群,每部电影的主题根据人群的社交场景而设计,和观众的连接随着系列作品的主题而延展。其实这套逻辑,正是迪士尼收购卢卡斯、皮克斯和漫威等公司形成的体系。

而线上化则是另一个大趋势,从国外来看,流媒体已经对传统院线形成了全方位的挤压,华纳兄弟宣布2021年取消院线窗口期,将旗下17部电影在院线和流媒体平台HBO Max同步上线;迪士尼的多部影片也将在Disney+同步院线首映。在此之前,各大综合娱乐巨头已经数次挑战院线,如《花木兰》和《神奇女侠1984》,在中国,《囧妈》的尝试也激起惊涛骇浪。

电影院到底能不能被替代?到底什么是电影感?流媒体平台能否继承电影感,还是会重新定义一种类似的娱乐形式?在未来,当5G、VR等技术成熟时,电影院还能靠什么留住观众?也许比起2021年的票房,电影人更应该思考这些问题,在变革的前夜做好准备。

虽然在2020年的危局下,电影行业已经被埋了一大截,但是新的希望也在孕育,很多电影人都满腔热忱,坚信行业可以回暖,自己还有大干一番的空间,还有一些电影人走在了前面,率先打破旧框架,探索电影新的可能性,虽然可能给整个行业带来阵痛,但这是难免的代价。

本文经授权发布,不代表36氪立场。如若转载请联系原作者。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK