浅谈产品生态的力量 中国第一产品经理人气组织::专注于研究互联网产品

source link: http://www.pmcaff.com/article/index/1029196816902272?from=selection

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

浅谈产品生态的力量

互联网产品千千万,却仅有为数不多可以从单一的产品演变成繁华的生态,这些“生态”不仅通过直观的产品功能作用于产品的使用者,更重要的是通过一套自洽的运作模式间接触达和吸引更广维度的参与者,并通过联动他们来极大地提升这个“生态”的产品体验。在天朝互联网圈,能实现这样的生态模式至少可以是某一个垂直领域的霸主,甚至是是跨领域的巨擘,诸如:万能的淘宝、连接一切的微信等。回顾这些产品,最初都是从一些高频、刚需的场景切入,在产品团队战略规划的指导下、抑或企业对用户及市场的洞察下,衍生出其他生态互补的功能,并制定可以自洽运作的规则来规范产品中各类用户的行为,最后得益于有效的规则与互补的功能,将产品的用户规模与活跃提升一个又一个台阶,最终从解决核心问题的单一场景产品,变成涉足多场景的产品生态。

目录

第一章:产品生态的构成

第二章:产品生态的力量:淘系vs京东、微信vsQQ

第三章:再造一个社交产品生态:我们APP

第四章:后记

阅读提示:

本文分为4个篇章,全长约1.5万字,配图数十幅,建议阅读时间:30分钟,部分配图比例过小,需要点击浏览大图,或在PC上可获得最佳阅读体验。另外,为更好突出文章中案例的对比差异,部分内容可能会片面解读,请理性阅读。

一、产品生态的构成

产品生态的基础必然是若干产品功能和约束规则的有机组合,但并不是满足这两个条件的产品都可以演化出产品生态,或者是我们所熟知的、常见的、规模化的形式;还有一个充要条件是:以上这些功能必须要不同类型的用户共同参与使用。单一类型的参与用户注定无法形成生态,越多不同角色的用户参与,对生态的繁荣越有促进。

或许这样抽象的论调比较难以琢磨,我们可以尝试借鉴生活中类似的例子来进行理解。说到产品的生态,笔者自然联想到生物学中的生态系统一词:

生物与环境构成的统一整体,生物与环境之间相互影响、相互制约,并在一定时期内处于相对稳定的动态平衡状态。生态系统有四个主要的组成成分.即非生物环境、生产者、消费者和分解者

这里有3个key:生物与环境、相互影响。如上述,非生物环境是生态系统的存在基础,是生命活动的承载器(对应产品生态中的功能与场景),与生物能量传递路径(对应产品生态中的约束规则)共同构成了生态系统中的物理基础。那不同类型的生物及其之间的“食物链”则构成了生态系统中的直观生命活动现象(对应产品生态中的用户行为)。

借上面生物学生态系统的例子,结合互联网产品的存在形式,笔者对产品生态归纳总结了3个基本要素:

(1)生态的基础:

框架化、可扩展的产品功能

产品生态的基础在于框架化的底层功能(服务),通过其扩展性(衍生性),让参与者进一步的加工开发以满足更多不同场景下的需求。

(2)生态的平衡:

有序、多赢的产品规则

存在了产品功能之后,相应地需要搭配一套有序的的运转规则,保证产品生态的正向滚动,同时让各方参与者在遵守规则的前提下可以获得相应的收益。

(3)生态的驱动:

多样化的用户角色与信息流转

最终,生态的运转需要多样化用户角色一同参与,在同一套规则与功能下,可以自由地获取信息与收益。不同角色产生的信息可以被另外的角色消耗、转化成相应的收益。

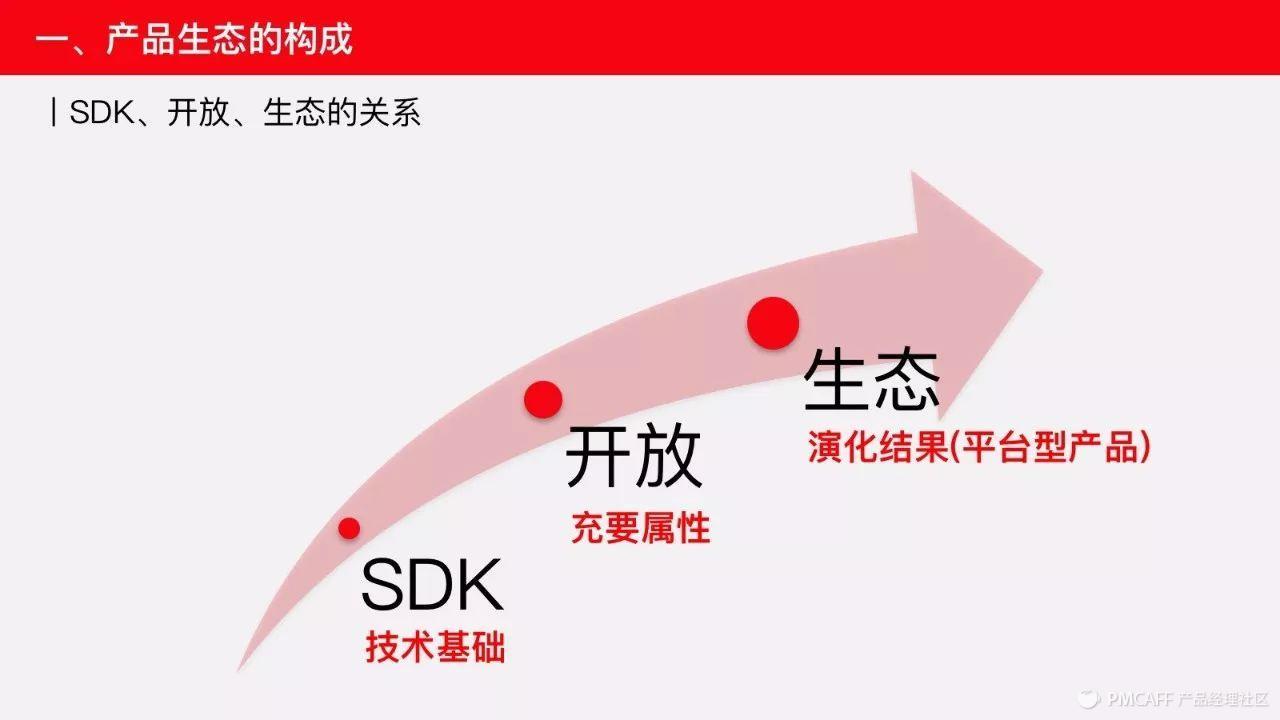

“产品生态”这个概念或许比较抽象,但是“开发平台”、“API”、“SDK”这几个词相信诸位早已耳熟能详,那这几个概念之间有什么联系呢?窃以为产品生态的是基于开放的思想去建设的:

(1)产品生态一定是具有“开放”的属性:

生态内的业务与服务,不全是产品方提供,应该是有第三方的参与,而且第三方服务商的数量与质量是决定生态繁荣程度的重要指标

(2)SDK(API)是“开放”的基础:

在不影响生态稳定性的前提下,产品方提供的SDK(API)是决定其开放程度的主要因素,既直接决定了第三方所提供服务的范围与形态,间接影响产品生态繁荣程度的重要因素。

综上所述,产品生态可以近似理解为一个具有开放平台运营能力的,能提供有业务价值的SDK(API)的,能充分调动第三方服务商能动性为产品原住用户提供更优质产品体验的一种产品形态。

没错,产品生态是一种进化到极致的产品形态,不再是企业满足自身经营需求,更能够影响与帮助关联企业为我所用,为我的用户服务。

但值得注意的是,产品生态不只是简单等同于任何具有开放平台属性的产品,尽管两者都有开放的属性:

--前者更侧重于通过开放能力帮助第三方更好地利用本平台的能力和资源经营业务并提供服务反哺到自身平台上的用户,从而带动起整个平台的正向滚动

--后者可能只是简单地提供开放SDK来降低第三方在某些产品能力上的研发成本

上文是对产品生态概念的抽象归纳总结,难免不够直观,下面则主要从国内互联网2个热门领域的4款产品进行对比分析,例证产品生态的要素。

二、产品生态的力量:淘系vs京东、微信vsQQ

上一章从抽象中概述了产品生态的形成和构成要素,在互联网圈中早已对“生态”一词耳熟能详,无论是“微信生态”、“电商生态”、“智能硬件生态”等等,那已经建立起生态的产品和未有生态的产品之间,在用户端的体验,行业端的影响力以及产品自身发展的空间上会有何差异呢?下面笔者会就电商领域和社交领域中的竞品进行对比分析,阐述产品生态的力量。

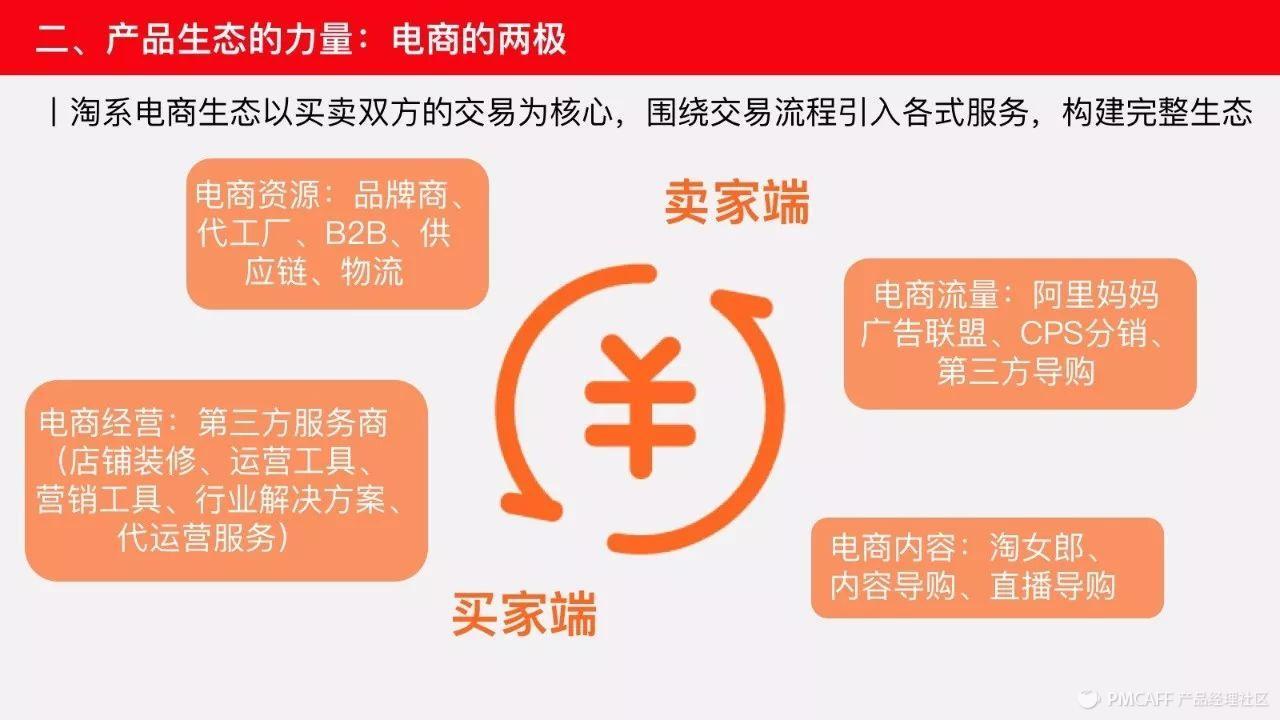

2.1 电商的两极:淘系电商与京东

网购经历稍微丰富点的人都知道中国电商界有两极:淘宝天猫(以下简称“淘系”)和京东,以及他们的模式差异:淘系电商以平台模式著名;京东则以自营模式起家,后引入第三方卖家(为方便讨论,下文仅针对京东自营模式展开)。同样涉足电商业务,淘系与京东在“产品”的设计与“产品”所影响市场范围来看,有着截然不同的情况:

这里产品并非是指某个具体产品,而是泛指这个产品代表的整体业务

结合上文归纳的产品生态三要素来对你分析,可以更加清晰看到差异:

(1)生态的基础:框架化、可扩展的产品功能

淘系电商构建的是交易平台,首先聚合起来的是买卖双方产生基本的电商购物行为,然后围绕电商购物链路从:商品资源、流量获取、导购分流、页面转化、客户沉淀等环节分别提供基础的产品工具与接口能力,同时第三方服务商可以根据这些基础能力可以针对不同的细分场景去开发出辅助运营、促进转化、营销推广的电商工具产品,或者创作和提供促进电商交易转化的内容和信息、来提升淘系平台买卖双方的使用体验。

(2)生态的平衡:有序、多赢的产品规则

第三方服务商基于平台开放的有限能力进行二次开发或者提供专业化的增值服务给到平台上的买卖双方,并基于此产生营收。而平台买卖双方也因此获得更加优秀的购物体验和售货能力。上述的实现遵循平台制定的运作规则和提供的开发能力,平台也因此提升整理服务水平,谓之多赢。

擅长制作导购内容的个体和组织为淘系平台贡献优质内容,帮助商家转化买家,沉淀粉丝,同时自身也获得营收。

网站流量主、自由个体户通过淘宝客模式贡献自己的流量帮助淘系平台产生交易订单,同时自身也获得充分的佣金收入。

(3)生态的驱动:多样化的用户角色与信息流转

在淘系电商中,除了搭建平台的阿里团队,网购的两端:卖家和买家,还有不同类型数量庞大的第三方软件服务商、网购达人、代工厂、代运营商、淘宝客、导购返利网这些角色。以商品为核心,交易为链条产生的信息(商品信息、导购信息)在上述不同的角色中相互流转与扩散。

每类角色既是付出者又是获益者,一同参与到这个庞大且复杂的电商生态发展中。

即使有些用户本来还不了解什么是淘系电商,却因为身边亲友从事相关的工作而逐渐了解认识。又因为在淘系电商生态中,角色类型丰富多样,因此影响的范围也远比其他电商竞品更大。

淘系电商以平台模式起家,本身不直接参与交易流程,而是围绕电商交易流程建设一套完整的解决方案,并不断往交易的上下游拓展其服务类型的覆盖范围。又以基础设施提供方的角色,开放与扶持一些在垂直场景有更专业服务能力的第三方厂商,充分发挥其主观能动性。

随着电商业务的不断发展而卷入更多不同类型的第三方服务商,围绕买卖双方的基本行为衍生出各具特色的玩法,最终丰富起整个电商生态,一个由卖家,买家,电商平台和无数各式各样第三方服务商有机组成的生态。

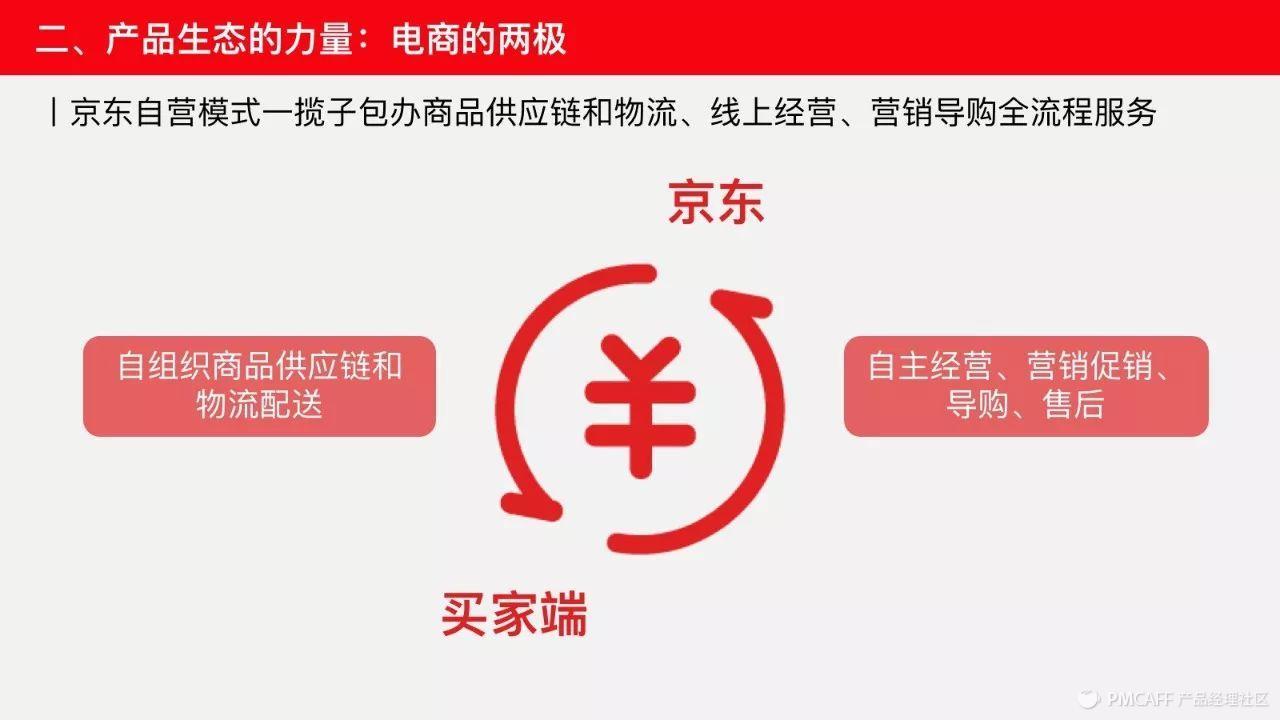

相反,京东的自营模式充当了最大而且是唯一的卖家,而自身也是交易平台。所以电商服务均有京东自身提供,好处就是全流程自己把控。但是确定恰恰是在企业资源有限的情况下,难以都做到尽善尽美。

在京东自营的电商业务中,参与者这只有京东与用户两种,电商服务的体验只能依赖京东本身提供,绝大部分的交易行为服务与商品信息的流转只发生在京东与用户之间。在企业资源有限的情况下,难以都做到尽善尽美。而且更重要的是,京东自营是以一己之力去建设电商生态,虽然可以按照企业标榜的高要求去追求极致体验;但淘系电商几乎相当于带领一支泛电商行业的队伍去构建生态,力量与效果自然不可同日而语。

事实上如今的京东,或者其他自营起家的电商企业,也早已都或多或少地拥抱着“开放”,将一些不太擅长或者非核心的业务模块开放给第三方合作伙伴来经营,借助他们在该领域的专业度和资源来更好地建设自己的产品业务生态;另一方面也将自己在电商领域的基础能力制作成通用的开发服务,提供给其他企业使用。

笔者以为,电商的开放生态不仅仅是将一些业务分摊给第三方去承担从而获得更加优质的服务那么简单;更重要的是随着越来越多的第三方卷入到这个生态的发展与建设中,意味着越来越多关于生态的信息和声音产生并传播出去,从而极大地强化整个生态的品牌影响力。

2.2 两个时代的社交:微信与QQ

QQ和微信,两个在即通(社交)领域当之无愧的“王者级”产品,一个孕育了腾讯的“前世”,另一个造就了腾讯的“今生”。一直以来,两者都被圈内人拿来对比。的确两者有很多相似之处,又有很多不同之处。

文章主题是讨论产品生态,而在上一节电商领域的例子中,笔者试图将两者不同的电商模式描绘成是“无(弱)生态”与“强生态”的决定因素。那在本节中的两个案例都已形成各具特色且繁荣生态,我们则来探究两者中有何异同。

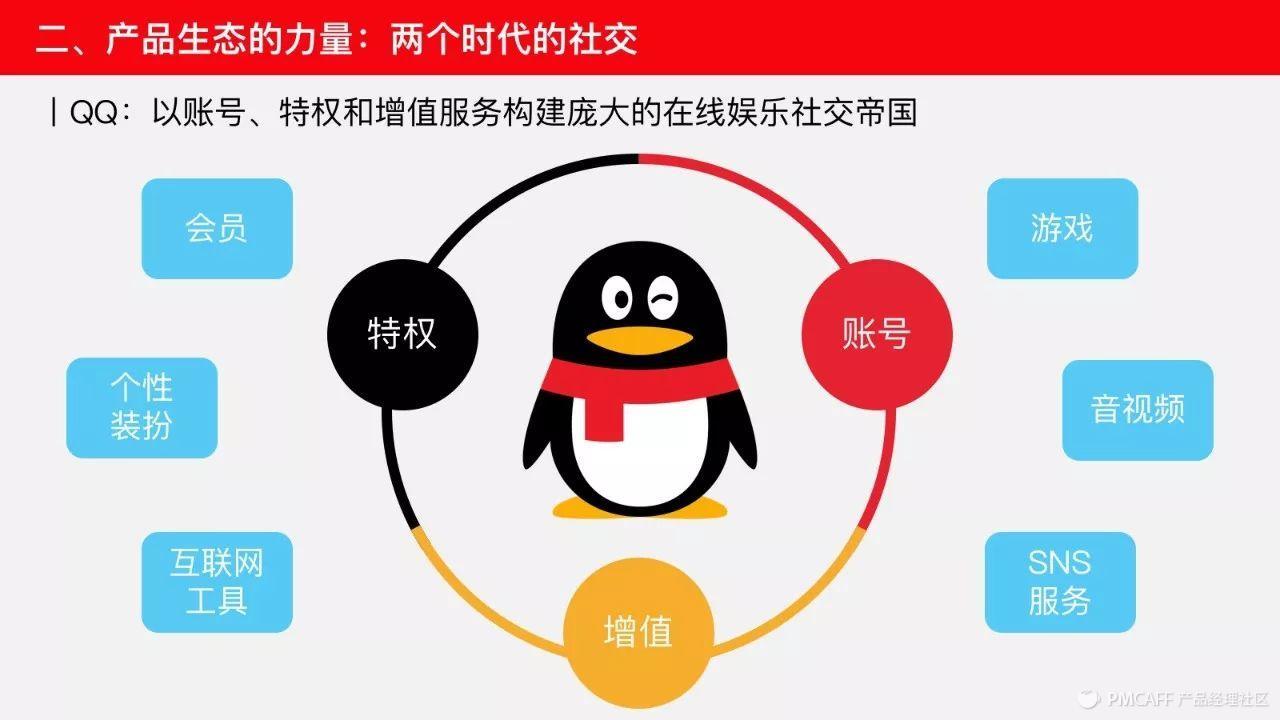

2.2.1 QQ秀、会员、钻、游戏构建的庞大娱乐帝国

已逾18周岁的QQ,算是中国互联网圈中最年长的产品之一。

从为腾讯赚得第一桶金的“QQ秀”,到后来的“QQ会员”、“各类钻”以及基于社交关系链运营优势发展的“游戏业务”。

18年来,腾讯大部分业务都或直接或间接地受到QQ的“加持”而茁壮成长。

这就是QQ的生态,以QQ号为连接的基础,特权(包括业务图标、QQ成长特权、业务体验特权等)为合作双赢的根据,通过个性化装扮、会员、空间、游戏、其他互联网产品等多角色的参与,提供了近乎全方位的在线生活服务。QQ用户可以在这个平台上享受多姿多彩的在线(增值)服务,大大提升QQ平台的黏性,而各个业务方则通过QQ的导流而得以发展和获益。

曾经在一段相当长的时间里,QQ是我们使用腾讯系众多业务的唯一通行证,也是我们在互联网世界遨游的最重要通行证。

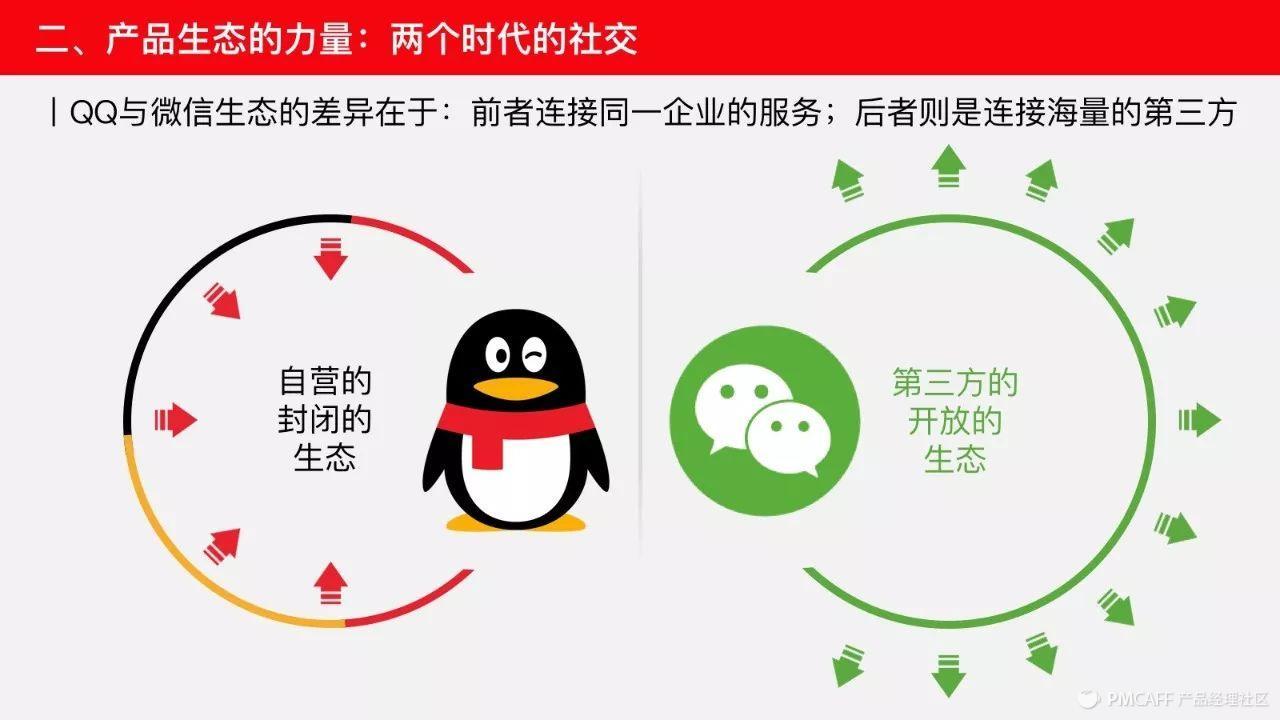

然而,QQ这个生态是封闭的,生态内的各项业务都是腾讯自营。QQ以即时通信积累起的庞大用户群为生态基础,连接了形式丰富的在线互动娱乐服务,形成一个庞大的在线娱乐生态。这一点在某种程度上和京东自营有点相似。

因此可以看到,因为企业的基因、资源的限制、产品战略等原因,生态内的各个自营业务无法做到尽善尽美,最终QQ的生态是带有强烈特征的:娱乐化、游戏化、年轻化,优势服务也集中少少数类别上。

2.2.2 开放的万物连接器

提到微信,不得不提那句slogan“微信,是一个生活方式”。这句话第一次被提出来的时候,不少圈内人都觉得是大空话,毕竟中外互联网发展至今,还没有哪个单独的产品有魄力、有能力去成为一个用户的生活工具。然而时间去到今时今日,怀疑这句话真实性的人已经少之又少。

诚然,微信通过一系列开放能力,赋能给了内容创作者、线上线下商户、第三方服务商来进行创作、开发出形式丰富的线上、线下应用,涵盖了线上内容、娱乐、电商,线下衣食住行等方面。任何一个有开发或创作能力的第三方,都可以使用微信的开放能力制作出专属的应用并有机会服务于亿级微信用户。

在微信的生态里,开放能力是一切第三方服务的基础。截至当前,微信开放的产品能力包括:二维码、公众号、移动应用、网站应用、第三方平台、微信支付、小程序等。任意第三方个体或企业只要通过资质审核,均可平等使用相应的开放SDK来实现自定义开发,制造专属的微信第三方服务并提供给海量微信用户使用。

这些第三方服务可以通过二维码扫描识别、微信环境内分享传播、微信广告的形式分别在线下、线上触达到目标用户,并以公众号粉丝的形式最终沉淀为专属第三方的微信用户群,而微信支付在则成为了打通商微信生态闭环的最后一步。对于第三方服务商来说,可以在微信数亿的月活中捞一笔,将微信的用户“据为己用”,不单止可以通过直接提供服务产生收益,还可以沉淀自己的用户群,为后续的业务发展提供更多畅想空间。

微信还通过第三方平台汇聚具有优秀垂直场景应用开发能力的技术服务商,允许开发能力薄弱的普通第三方通过接入这些技术服务商的能力来快速完成业务落地。这里便形成了一个第三方和第三方的第三方的服务关系,一方提供技术解决方案获取收益,另一方免去单独组织研发团队的高昂成本。

于是在微信这个生态里,从产品的功能和技术可行性来说,可复制绝大部分互联网业务甚至传统线下商业。

微信公众号的上线、几乎凭一己之力完成市场普及的二维码扫一扫、微信支付的推广、小程序诞生等,微信完成了一个即通(社交)产品向一个产品生态的进化。是一个生活方式。

最开始我们可能因为通讯和社交的需求使用微信,尔后对内容的获取和分发又逐渐成为一个非常重要的因素,但时至今日,我们很难界定具体什么原因而使用微信,因为通过微信我们可以做到的事情太多了,不是具体某个特定的方面,而是生活的方方面面:预约挂号、开卡炒股、排队点餐、订票刷卡、缴费充值……

这一点上,微信和QQ既相似,又不相似。相似之处是,在PC互联网时代,QQ是通讯社交几乎唯一的工具,也是我们享受腾讯系众多娱乐增值和互联网服务的连接器;而在移动互联网时代里的微信,也是众多互联网服务的连接器。

但是差异之处就在于,QQ主要连接腾讯内部的业务和服务,生态的天花板就是腾讯的天花板;而微信则是无差别地连接第三方服务,生态的天花板理论上约等于互联网+传统商业的天花板。

QQ与微信,一个是昔日PC互联网时代的“通行证”,另一个则是如今移动互联网时代的“连接器”。两者都是亿级用户的“巨无霸”产品,却演化出截然不同的生态,其实也反应了腾讯在经历了“3Q大战”等一系列事件之后公司发展战略的变化,事必亲力亲为固然之稳健,但互联网业务类型日益繁杂的今天,再庞大的企业也难以做到面面俱到。开放与合作,连接与赋能,才是让业务,让企业保持高速增长的长久动力。

当然还有一个很重要的原因就是,传统的、纯线上的互联网业务发展已日趋成熟饱和,加之移动互联网时代网络与硬件设备的升级,有独特魅力的个体、效率低下的传统线下商业等成为互联网+新的增长空间。微信诞生于合适的时代,也得益于创始人独到的眼光和企业的战略配合,自然走出了一条和昔日QQ不同的生态之路。

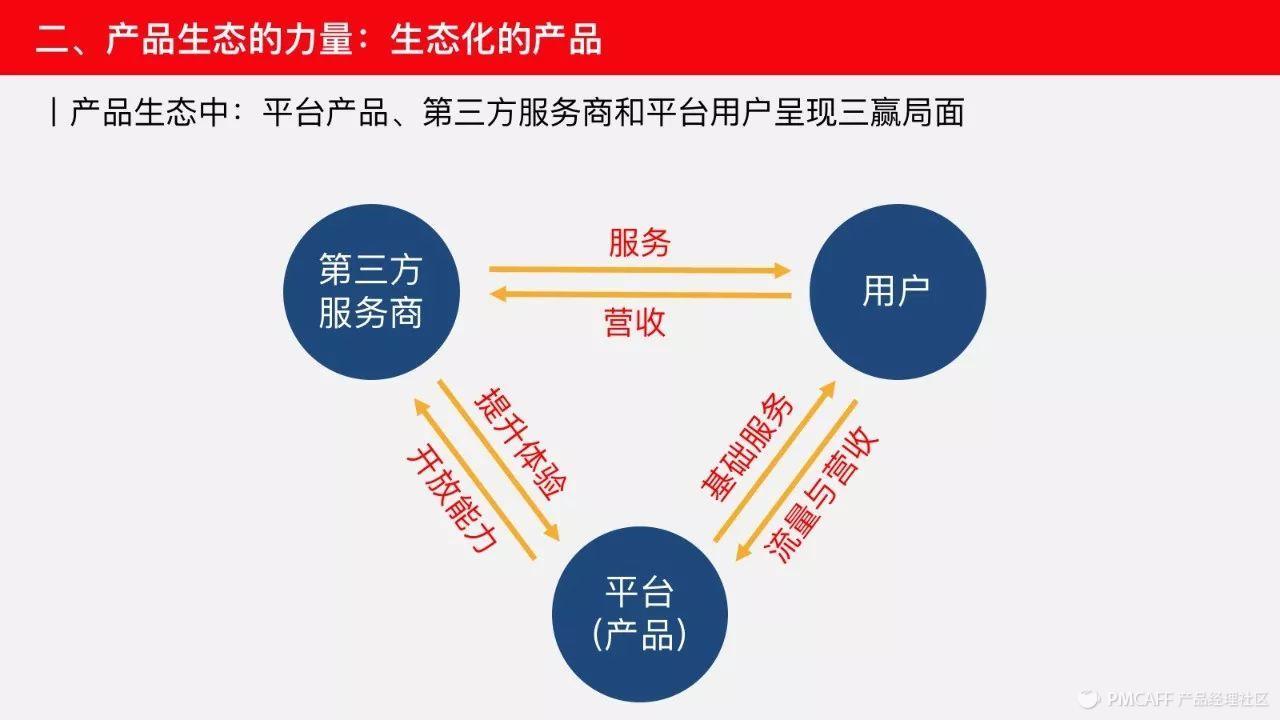

2.3 生态化的产品

淘系电商生态到微信生态的归纳研究,容易看出平台模式是产品生态的一个重要基础,但基于之上,还需要有足够开放的合作态度与有序多赢的产品规则、可扩展的开放能力。然而并不是所有类型的产品都可以演化出这种量级的生态,产品选择的行业赛道决定了其天花板。

虽然演化出淘系电商、微信这种国民级生态是可遇不可求,但是产品生态化越来越受到重视,换个角度说,在当下,开放的产品协作模式与追求多赢的目标越来越成为一个产品长久发展的重要因素,尤其是对于平台型产品来说,一个企业资源再丰富、人才再强大,也难以将业务涉及的方方面面做到尽善尽美,唯有拥抱开放,借助更多外部合作伙伴的能力,才有可能将事业做大做强。而且这无疑大大提高平台的用户体验,另外地也为一批合作伙伴带来用户群和营收。

在互联网及科技圈中,不得不提到以苹果iOS操作系统为基础,App Store作为分发平台的“系统-应用”模式,这一模式奠定了苹果移动智能终端的生态,通过系统层级的开放能力,促进和孵化了的第三方开发者,并为用户提供了海量风格各异、用途不一的app,极大地推动了移动互联网应用浪潮。除此之外,聚焦到互联网应用层面,大到有专注整合支付、营销和大数据能力为商家提供开发、营销、导流支持的蚂蚁金服开放平台,为互联网创业者提供QQ互联、APP分发与创业配套服务的腾讯开放平台,小至当下火热的内容领域中的大鱼号、企鹅号,智能硬件领域的小米系生态,游戏领域的steam、wegame等,这些产品生态相对更加聚焦垂直。

这些领域各异,体量大小不一的产品生态,有些是在漫长的发展过程中逐步完成生态的质变,有些则是诞生伊始就带着强烈的动机要打造出产品的生态。尤其近几年微信生态的成果以及各种圈内大佬、媒体和分析家的演说和布道,至少从理论层面奠定了产品生态化是突破业务发展天花板的一种重要方式。

越来越多不同行业的项目都号称要建立自己的生态,企业跳出简单的服务提供者角色,转而尝试挖掘和连接更多优秀的第三方服务提供商,以整合者的角色将第三方的内容和服务引入到平台内,最终供给到用户端;另一方面通过平台的开放能力和用户资源帮助第三方服务商生存发展和优化服务能力。

但如前文说道,产品生态是一款产品演化到终极的形态,并不是任何一种产品都足够幸运可以演化出相应的生态,无论是漫长发展还是一开始就带着强烈的目标。当前行业整体环境的发展趋势、行业切入点和产品的业务模式决定了从根本上有没有可能演化出生态以及能演化什么形态的生态;而生态的三要素则是在产品不断发展的过程中,产品团队(项目组)能否清楚把握时机并予以实现的keypoint。

三、再造一个社交生态:我们APP

社交产品一直都是互联网创业圈的热门领域,即使“互联网+”和新兴技术逐渐火热的近两年,也仍然不乏新的社交创业项目面世。这里原因有很多,例如:“中国网民普遍孤单寂寞,社交需求非常旺盛”、“社交产品的创业模式相对较轻,比较符合纯互联网团队的口味”等等。但是纵观这些新兴的社交产品,绝大部分都是挖掘构建线上社交关系链的新模式,无论是探探这种“纯看脸”匹配,还是以直播切入社交、以视频语音聊天切入社交、桌游休闲游戏切入社交等,都是围绕如何通过更高效、有趣的方式连接陌生人,创造社交机会。

这种思路理论上没什么毛病,社交平台核心目标就是通过一定的撮合手段帮助用户更便捷地交友。无论是最早的聊天室、论坛还是QQ、陌陌皆如此,但是基于这种互联网社交平台所构建的关系链只是相对低级的“网友关系”。因为社交平台通常只负责撮合陌生人的C2C关系,并不负责后续的关系培养和沉淀。事实上,社交平台也的确很难插手后面的流程,关系沉淀无非就是线下面基,面基是一个非常local的体验流程,社交平台不可能有这么多人力和资源去cover。

这也造成一个“网络社交陷阱”:

用户在社交平台上通过各种“有趣、刺激”的方式形成了很多虚拟关系,表面看起来热闹非凡。但是绝大多数虚拟关系都是非常浅层和低质量的关系;而且往往要经过很长时间的沉淀(甚至经历从XX社交产品认识然后加微信QQ再聊个一头半载)才可能转化为现实中的“好友”。

因为本身定位就是偏娱乐化的虚拟社交关系,用户自然也不会太去在意维护,更不用说发展到“奔现”。

此外,普通用户也难有精力组织一个有趣的“面基活动”来促成关系的沉淀,懒惰是人的天性。

这个陷阱总结来说就是大部分互联网社交平台虽然可以轻易帮助用户搭建关系却鲜有帮助其沉淀关系。

因此纯线上社交产品几乎不可能演化出生态,它没有开放的产品功能体系,是一个封闭的平台,仅由平台方提供的服务显然难以覆盖社交链路的全流程,也不能够很好地借力于在社交领域有资源有积累的第三方为平台服务。

怎么解决这个问题?

不妨先先缓一缓,看看另外一种情况:比较热爱社交的朋友应该都或多或少听说、参与过豆瓣上的同城活动,或是在朋友圈、公众号、微博上看到一些local兴趣活动,从摄影、骑行、马拉松、滑板、桌游、徒步、书友会……这些活动大多是由爱好者团体自发组织,还有少量是专业活动机构举办。

上述同城活动的一般体验流程无外乎是网站报名或者添加举办者微信获取活动信息然后线下参与。线下玩的嗨了,觉得网友还不错,可能就会加一下微信QQ拉个群保持联系,后面有类似的活动再互相通知。

这样看来是不是和社交平台的关系链运作模式刚好相反呢?

没错,笔者的观点就是:线上社交平台+线下同城活动的闭环模式,打破网络社交陷阱,完成社交平台的陌生人关系链构建与沉淀的全流程。

那这种模式具体怎样产品化落地呢?

上文提到“面基”这个关键词,这其实是一个比较local的概念,加之于形成网络社交关系的普遍通用手段-兴趣爱好,笔者脑洞大开得出以下产品解决方案:

(事实上该方案首次提出是2014年秋季,笔者参加毕业校招季时准备的一份材料)

(1)方案目标:

帮助用户构建真实的兴趣同好社交关系并提供可行的线下“面基”服务

目标可以分为两part:首先是构建线上社交关系,然后才是延伸至面基活动的服务提供。又因为本解决方案是基于开放社交平的思路来规划,必然需要引入一批有特定服务能力的第三方服务商(组织)来供给社交资源与服务到生态中,丰富生态所提供的功能服务和信息流转。

因此,可归纳得出以下产品方案思路。

(2)产品方案:

以下笔者会从用户角色、平台功能与开放能力、业务模式和可行性简析三个维度来分别阐述产品方案的具体形式

A. 用户角色:

从方案目标分解出的产品需求可以反推出这种社交平台模式需要包含的用户角色有2大类:

C端用户:普通用户、部分兴趣组织

B端用户:部分兴趣组织、活动主办方、场地供应商、活动演出票务商

这些不同的角色在整个社交生态中诉求和作用也不尽相同:

>>普通用户:

生态的重要基础,他们的社交需求是支撑社交平台的存在意义。线上端,他们的一般诉求轻松便捷地结识有相同兴趣爱好的网友;当线上关系达成后转向线下端安全、有趣的面基活动。

>>兴趣组织:

生态的基础之一,如同校园里、公司中的各式社团,社会中也存在各式民间兴趣组织,他们往往是一些兴趣达人自发聚集组织,多见于运动、桌游、摄影音乐等类目上,主要依靠口碑相传、朋友介绍等方式入伙,通过各类IM群来管理,不定期举办线下活动。

>>活动主办方:

生态中重要的服务者,多数是一些官方的、大型活动策划执行机构,如:磨房,可以细分为:营利性质和公益性质

>>场地/设备供应商:

生态中重要的服务者,部分线下活动比较依赖场地和设备限制,这时候面基活动对场地的选择尤为重要,如市场上常见的桌游吧,不但有舒适卡位、私密的包间,还有种类繁多的桌游道具。

>>活动/演出票务商:

生态中的服务者,形式和活动主办方有点类似,但是票务商通常是提供商业活动的售票服务。

B. 功能模块

从用户角色的定义中可以明显分出来这个生态中的两类参与者:C端(普通用户、兴趣组织)和B端(活动主办方、场地/设备供应商、票务商)。相应地,该产品方案的功能模块策划也应与之匹配:

>>线上社交关系构建模块:

这是社交平台最基础的模块,主要面向C端用户,通过一系列互动手段帮助陌生的C端用户构建社交关系,结合local和兴趣爱好两个核心要素,可以简单归纳出以下两类功能:

查找-添加:

基于地理位置查找附近有相同兴趣标签的陌生人或者群组,然后直接添加聊天,这几乎是移动互联网时代社交产品的常见功能,但却是简单高效同时高风险的方式。

浏览-互动:

浏览用户创作的图文音视频内容,以评论、点赞、关注的方式与创作者产生互动,继而产生间接的社交关系,多见于以单一互动功能为基础的社区(交)类产品,打扰最少但链条也相对更长。

上述两种方式不就是大街上常见的套路,都是社交产品标配,有什么特别?

的确这些功能都是标配,司空见惯。但是笔者这里想阐述的是,在策划这个产品方案时候如果只关注local和兴趣两个点,那等于直接做一套“查找-添加”的同步交友功能就完事?这样显然有问题,在产品发展的早期,显然没有足够的用户量满足彼此之间的兴趣社交需求,尤其一些相对小众的兴趣爱好。而且这种同步社交的方式对用户的社交技巧也要求很高,把天聊死了也是常有;另外“附近的人”这种老套的方式也早已被微信、陌陌等先行者的约炮丑闻影响了口碑。所以不能只简单满足于这种解决思路方式。

相反,浏览-互动这种异步社交方式在牺牲效率之后换来更加婉转、轻松的体验。在这种方式下往往需要一方用户发表内容(可能是文字、图片、短视频等形式),另一方围绕内容与之产生社交行为。

值得注意的是,兴趣爱好是一个笼统的概念,这个词可以翻译成:摄影、桌游、徒步、阅读、骑行……每种类型兴趣爱好所对应的内容类型也也不尽相同,这点可以直观地从各类市场竞品中看出来:豆瓣的影音书主要长图文内容、Keep和悦动圈中的内容则主要是打卡、短图文、短视频等。甚至有些兴趣爱好还不容易产生可浏览互动的内容,然而这个问题笔者未有太好的方案。

基于以上思考,在线上社交关系构建模块的策划上,笔者给出的方案是:

以兴趣爱好类型划分社区频道,类型划分需考虑受众人群的广度来决定颗粒度

“我们”APP首页原型

每个社区频道基于LBS并结合“查找-添加”和“浏览-互动”两种社交方式搭建具体的场景,因为兴趣爱好的差异性,“浏览-互动”部分的内容也会有所不同。

在产品发展的早期,用户量级不太大,内容不太丰富的情况下,“浏览-互动”部分应该可以适当将地理位置放宽至省内甚至全局。

“我们”APP运动兴趣社区原型

“我们”APP摄影兴趣社区原型

>>社交号平台模块:

仅有线上社交关系构建是不够的,那也仅仅和陌陌探探们没有本质区别。如上文提到,该产品方案涉及到B端用户,这些角色在社交平台上提供的是线下社交活动的组织、场地、票务和撮合服务。结合本文的主题,这里笔者引入一个概念: “社交号平台”,作为这些B端用用户及其服务的产品承载基础,具体包括但不限于以下几项能力:

专属主页:独立专属的社交号主页空间,提供多样化的前端组件供第三方快速搭建自定义主页,上线运营内容;搭建微商城,进行实物、服务类电商交易

“我们”社交号专属主页原型

活动推荐引流:社交号支持创建付费参与的活动;创建的活动添加“认证”标签并在兴趣社区、IM场景进行推荐展示

“我们”APP社交号活动推荐原型

粉丝关注与推送信息:用户关注社交号后,可以在接收来自社交号的活动推送信息

“我们”APP社交号消息推送原型

会员运营:提供付费会员与会员分级运营能力,便于社交号对粉丝的精细化运营

“我们”APP社交号会员页原型

直接阐述这些功能或许比较抽象,笔者列举几个设想案例:

某摄影爱好者组织:源自于某同城BBS的摄影爱好者组织,在社交平台上以兴趣社团的身份认证,该组织可以直接被用户搜索到,更加便于扩展;组织管理员可以通过会员运营管理功能更加规范地管理成员、组织经费管理等;组织的活动可以直接推荐到兴趣社区频道,触达到更精准的潜在同好者;可以在站内找到活动设备、场地供应商,更方便组织线下活动

某户外活动机构:某专注户外活动策划组织和户外技能培训的机构,在社交平台上以活动机构的身份认证,可以将活动直接推荐到兴趣社区频道,触达到更广泛的用户;亦可在兴趣社区内推广付费兴趣技能课程,直接产生营收;同样地,亦可以利用平台上其他商户、组织的资源更好地开展自身业务

某桌游吧:以活动场地供应商身份认证的某桌游吧,可以在用户发起C2C或群组内桌游活动时作为活动场地而推荐,当然该桌游吧可以设置场地的相应费用;当用户使用过该桌游吧的服务后,可以成为该桌游吧的会员,享受更多折扣

以上分别是民间兴趣组织、活动主办方和活动场地提供商的的设想案例,这里并没有涉及活动演出票务商的案例。因为活动演出票务资源早已被几个大型机构垄断,被垄断集中的资源不需要通过这种去中心化的开放式接入,而可能是通过官方合作的形式直接在平台上引入在线票务销售的资源和提供

>>线下活动连接模块:

前面的篇幅已经阐述了基于这个产品方案下,用户在线上如何构建社交关系,以及平台会引入什么类型的第三方服务商,顺着这个思路,可以归纳出以下3类线下活动:

纯C2C活动:C端用户组织发起和参与的活动,主要发生场景包括:C2C的聊天、普通群组的聊天、兴趣社区的活动频道中。在产品发展初期,接入的第三方活动场地提供商可能还很少,用户在创建C2C活动时可能更多会倾向选择自定义地点(可能面临安全风险)。这与本方案强调的统一可控的线上社交线活动闭环体验是有点相违背的,但无疑在特定时期难以避免

“我们”APPC2C活动消息流原型

兴趣社团活动:由认证的兴趣社团组织的线下活动,主要发生发生场景包括:认证群组的聊天、兴趣社区的活动频道、社交号主页中。这类活动往往由经验相对丰富的团体组织策划,由兴趣社团进行信任背书,体验和安全性也会相对更高些。普通用户可以和借此和兴趣社团产生连接,甚至成为其中一员,完成社交关系的拓展

“我们”APP兴趣社团活动消息流原型

专业活动:由认证的活动机构或者票务商售卖的演出活动,此类活动的主要发生场景包括:兴趣社区的活动频道、社交号主页中。此类活动的体验和安全性更高,但是活动主办方往往是离普通用户较远的专业机构,普通用户不太可能和其发生社交联系,更可能是普通用户在线下社交的一种信任背书和选择性。

从上述3类线下活动案例容易看出,C端用户始终是活动的主要消费群体。这是因为在该产品方案中,线下活动的促成本来就是线上社交成熟后的自然延伸。

社交平台方的核心目标始终是:帮助用户快速找到志同道合的网友并帮助其完成网友向生活中朋友的关系沉淀。而对于这种转化,笔者则脑洞了以上方案来实现。

业务模式和可行性简析

基于上述对用户角色和产品功能模块的阐述,可以梳理出该方案中社交平台内的信息流转模式:

当然这是理想状态下(产品发展较为成熟)的结果。在产品实际运行发展中,为了推动上述信息的正常流转,平台方还需要进行必要的运营推动措施,诸如:提供资源和激励政策积极引导兴趣社团和活动机构发起活动,打造标杆案例扩大正面影响力;积极协调撮合不同的第三方进行合作,资源互助;甚至自己主动发起活动、兴趣赛事,并联动各地的第三方,例“狼人杀全国赛、百城公益徒步等”。

说白了就是做好平台运转的引擎和润滑油,使平台的业务能正向滚动。

说了这么多,这个方案可行吗,有“钱”途吗?

笔者先来回来是否有无“钱”途吧。坦然,笔者至今也没想到建立在这个方案上的合理商业模式。互联网产品三大商业模式:增值服务、广告、电商。因为该社交平台不直接提供服务,增值部分也无从谈起;广告依靠的是大体量的用户群体,显然这个社交解决方案面向的用户群相对有限,而且广告销售的内容也比较匮乏;最后只剩下电商这一块,原设想可以做个针对兴趣爱好所需设备的电商平台,但是仔细想想兴趣爱好五花八门,所需的设备从:数码3C、乐器到运动装备和桌游道具,类目众多,品牌繁杂。自己搭建电商平台可能不如在每个兴趣社区引入1~2家品牌商来提供电商服务更加简单易操作。

归根到底,这个社交产品解决方案不像QQ陌陌此类纯线上娱乐社交平台,有丰富的增值业务可以产生营收。反倒有点像豆瓣,用户体量不大不小,但是受限于社交平台本身的定位和产品业务模式,很难产生“暴利”。可能仅仅刚刚养活平台的运转。

说完“钱”途,最后我们简单谈谈方案可行性:

首先看需求,这种模式有人买单吗?

新中产崛起带动消费升级的大趋势下,年轻用户的社交方式也同样面临着升级,以someet、磨房为代表的兴趣活动平台逐渐成为年轻人拓展社交关系、发展兴趣爱好的新方式;此外,传统互联网社交平台只满足于低质量的虚拟关系搭建和打发无聊时间难以满足部分用户追求高质量社交的诉求,从线上延展到线下活动的社交方式可能有机会打破这种困局。

市场竞品与发展空间?

笔者尚未发现完全对标本方案的竞品,但是在个别垂直领域出现了一些主打活动社交的产品。

其实针对这个方案的可行性评估,还有一个重要的因素要考虑:究竟是创业公司来做还是现有的社交巨头来做?

前者无疑是需要从0到1,优势就是历史包袱小,可以重新设计整个社交体验;劣势就是资源匮乏,初创企业在涉足开放平台方面难以产生足够的吸引力来撬动第三方加入;后者来做,碍于成本关系,更倾向的方式可能在现有成熟的社交产品上修修补补加个像模像样的功能模块,就如全家桶里面再多一个雪糕,不但没有突出新功能的特色,反而因为繁多的功能互相争抢用户时间而泯然众人。

以上当然不是绝对,只是笔者认为无论是创业项目抑或成熟产品的新版迭代,要完全实现该方案,都颇有难度。

(3)产品简介:

经过上面大篇幅的方案介绍,相信各位读者已经有一个相对具体的概念。但是对于具体的产品信息,可能还没有一个清晰的概念,笔者在该篇幅再补充完整该产品方案:

名称:我们

slogan:我们,就在身边

定位:通过基于LBS和兴趣标签聚合分类帮助用户寻找发现身边有共同爱好的陌生人,排遣孤单寂寞,并提供和撮合线下“面基”服务,丰富用户的社交体验,巩固社交关系。

目标用户:年龄在20至45岁(核心段:22~30),普遍受过良好教育,在一、二线城市工作,三观端正,对生活有独特追求的年轻人(如果非要说,笔者认为豆瓣的核心用户群是比较贴近以上标签)

曾经还考虑过以“兴趣、爱好”为关键字来命名,例如:“友趣”。最终之所以给这款产品命名为“我们”,笔者希望一个孤单的“我”,可以通过这个社交平台的功能和服务成为“我们”中的一员,“互相抱团,对抗孤单”。每一个“我”,都可以成为“我们”的一员,而兴趣爱好只是一种相对有效的方式。

(4)不是后记的后记:

这里会记录一些笔者在脑洞该方案过程的一些思考:

Q:为什么会想到这个方案?

A:为了准备2014年秋季校招,结合大学期间的经历和当时O2O概念的火爆,萌生了这个方案的第一版(详细参见公众号内:专题文集-社交-O2O),这时候的出发点主要是为当时火爆却同质化严重的移动社交产品构思一个创新方向。

在后来的工作中,遇到过一个“深飘”朋友倾诉过这样的苦恼:毕业后独自来深工作,朋友大多局限同事圈,想找个有相同爱好的朋友工作之余一起玩玩都没有,生活得很没有意思,宁愿一直加班加班加班。

深有同感,毕业后在一二线城市打拼的年轻人,交际圈一下缩窄到部门(公司)内+零星几个同城的校友,其中恰好又有靠谱的“玩伴”,是多么幸运,更别说深交的朋友。昔日好友可能已在东西一方,远水不能解近渴,工作之余的空白,霓虹灯下的街头,慵懒的午后,最难抵抗。

庆幸的是部分企业在人文关怀方面思考了多一步,内部设立了各式社团,简单的如各式球类运动、桌游,进阶的如器乐、骑行等。然后有这样福利的企业又有多少,有幸在里面搬砖的少年又有几何?

如果不是笔者恰好有个伴,可能也会面临如我那位朋友般的“挣扎”。于是有了第二次的构思,怎么帮解决这个社交困境。

最后,得益于近期工作上的新认识和反思,深深体会到产品(开放)生态的巨大影响力,因此有了动笔本专题文章的念头,并在创作过程中对该社交方案有了最后的完善。

Q:经历这么多次的思考,对于这个方案,自己怎么评价?

A:从最初仅仅为了应付求职做的方案到后面更深层次的体会与完善,但是即使这样,在实际落笔过程依然感到很“吃力”,不得不成为,方案中某些部分的构思过于牵强过于理想化。以及如上文提到,纯粹基于这个方案来执行,根本找不到合适的商业模式,无法自己造血养活自己的项目,大多都很难存活。这就是互联网圈的现实,即使作为纯粹写文章分析的角度去推演,也不得不承认这是个bug。

此为,最大的问题就在于,这个方案是否是伪需求?肯定有读者会觉得,陌生人社交产品,就是无聊打发时光,随便拉扯一段“临时”关系来消遣娱乐一下。这里笔者并不否认,低(简)级(单)的排遣寂寞,可能正是相当大部分网民对于社交产品的主要诉求,这部分人不是奔着寻找真实的朋友而是为了在无聊空闲的时间找点乐子和陌生人的新鲜感。

可是我相信,仍有一批如同笔者朋友一样的用户,他们追求更加真实更加有积极意义的社交体。然而眼下尚未有一个可以很好满足他们需求的产品。

Q:你会以这个作为创业项目吗,抑或你认为现今互联网圈,哪一家企业最后可能实现这个方案?

A:作为创业项目,无疑有非常多困难。抛开个人从业经验尚浅不说,单纯评估这个方案,如上说到的商业模式不清晰就是一个比较致命的bug。此外,凡是涉及线下,大多是脏活累活,这么多第三方服务商、民间兴趣社团,如何挖掘,吸引进驻,联合举办活动等等。线下推广是很强地域性的活儿,可能这个城市很容易拿下,却在另个城市吃了闭门羹,这样就很容易反过来影响线上社交的体验。

初创企业以此作为创业方向,笔者认为难度颇高。另外地,如上文笔者的观点,这个方案针对的用户群是比较有限的,粗略估计基本满足各项要求的用户总数约1亿出头。意味着这是个用户量天花板为1亿的项目,对比起现在各类创业风口来说,有点过于“小气”了。即使这部分用户可能是互联网圈质量最高的用户群之一。

如果作为某个互联网企业内部的创业项目来看:其实在最早的构思中,该方案是以陌陌为视角创作的移动社交产品竞品分析报告中的一部分。三、四年前,移动互联网创业正直上升爆发期,社交领域也出现了众多新玩法,陌陌是其中的佼佼者之一。笔者是在当时日趋同质化的背景下构思了该方案,设想陌陌以此洗白,由一个“约X神器”向一个正能量社交平台进化。毕竟当时陌陌推出的“附近群组”着实让人惊艳,也让身处广州大学城的笔者的交际圈一下轻松跨越到隔壁几所高校。

可惜陌陌后面选择了另外一条路(当然这条路在商业角度来说也是非常成功的)。除了陌陌,可能最适合发展该项目的企业要数豆瓣了,窃以为豆瓣的用户群是比较符合该方案的目标用户。至于说社交巨头鹅厂,无论是出于战略需要还是产品的迭代创新,都没什么理由往这方面探索。其他互联网企业,一来没有这种“基因”,二来商业重心也不太会放在这个“红得发紫”的领域吧。

好的,到此差不多,以上是笔者对于该社交产品方案一些思考过程的记录。

四、后记:

长叹一口气,终于可以到写后记了。不得不说写后记是我整个写作过程中最放松最无压力的时间,因为前面最难熬的时间已经过去了,现在可以完全不care措辞,不用挖空心思配图,完全是想到什么写什么。不过后记中首先还是要大大的致歉,让各位至今仍未取消关注的读者久等了。

上一个专题更新完之后(约5月份),我就想好要写这方面的内容(约6月份),但是说实话这个选题不是那么好下笔,它不是分析研究一个具体的产品或者业务,而是从行业发展史研究、超大型产品演变史的分析,有点像XX互联网观察家自媒体常常写的“调调”。这对于我这个刚2岁的产品策划从业者来说,难度不小。所以在确定完题目到现在写后记的整整3、4个月里(因为拖延症,写作间隔长,速度慢,有时候一天都写不到100字),每次下笔都很纠结,每个篇章和段落都要想很久,以至于在备忘录和云笔记里面的记录都创纪录。这次文章的配图相比于上一个专题文章来说少了很多,因为光写都折磨到死去活来。

可以说这样的写作模式非常不敏捷,所以在这次写作过程中我也有反思过,这样耗费大精力长时间去创作,是否真得对自己有提升,创作的内容是否真的比较高质量,读者是否满意?一向自诩全面深入讨论的文章,是否真得是读者喜闻乐见。也许以后我会像一般的自媒体一样,更加短平快地聚焦到更小的话题上去创作。

最后,奈何笔者资历与水平有限,文章中遣词造句难免有矫揉造作之嫌,误导之处还请诸君指正。同时行文中为了得到更加“鲜明”的对比,不得不对部分研究对象进行”片面”解读,如电商领域中的京东仅以其自营模式进行对比分析,社交领域中的QQ仅以其历史上的发展模式为例。但是目前实际情况中,无论是京东还是QQ,早以开放的心态全面拥抱第三方,合作推出更加丰富与优秀的业务体验。

之所以落笔在产品生态这一宏大命题上,一方面在于从互联网大佬到科技媒体的耳濡目染,另一方面工作中的项目经历逐渐丰富也让我逐渐对这个原以为是浮夸之词,有着新的、更深刻的认识。

做一款优秀的产品,可能在时间与用心程度上下功夫,十有八九。然而做一款伟大的产品,除了具备上述品质之外,更重要的是要有洞察行业与宏大的架构能力。

笔者认为,优秀的产品和伟大的产品,差距就在于是否可以演化出产品生态。

感谢你的阅读,本文到此为止,如有斧正、讨论的地方,欢迎留言评论或添加个人微信赐教。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK